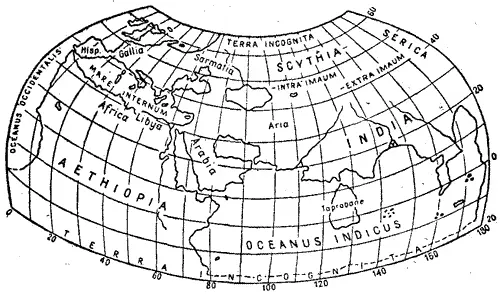

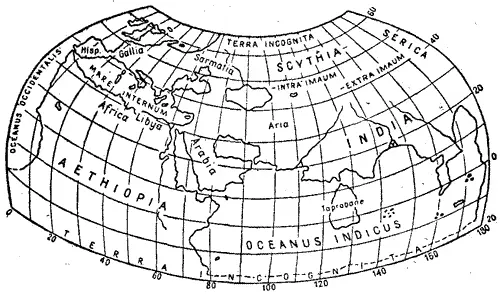

Карта мира по океанической системе.

Однако утверждение о существовании материка, «которым ограничивался тот истинный понт», противоречит взглядам на расположение суши и морей во времена Платона. Географы тех времен утверждали, что земной шар покрыт океаном, на котором в виде архипелага островов расположены материки Европы, Африки и Азии. Спустя еще сто пятьдесят лет после смерти Платона такого мнения придерживался известный ученый из Александрии Эратосфен в своей «Географии». Только в середине второго столетия нашей эры Клавдий Птолемей выступил с другой теорией, названной «материковой», которая в отличие от предыдущей, «океанической», утверждает, что поверхность земного шара состоит в основном из суши, на которой – как лужи после дождя – расположены моря и океаны. На протяжении нескольких столетий, вплоть до открытия Америки, обе теории имели своих единомышленников. Во времена Платона можно было еще представить себе, что где-то в океане находится остров Атлантида, но утверждение, что океан имеет определенные пределы, т. е. что его ограничивает какой-то материк, не соответствовало бы географическим представлениям того времени.

Читатели обоих приведенных выше диалогов Платона обычно сожалеют об отсутствии этого «последнего листка». К догадкам, которые высказываются по поводу дальнейшей судьбы окончания «Крития», можно добавить еще одну.

Карта мира по материковой системе.

Слова жреца из Саиса: «Многим и различным катастрофам подвергались и будут подвергаться люди... Ведь и у вас передается сказание, будто некогда Фаэтон, сын Солнца, пустив колесницу своего отца, но не имея силы направить ее по пути, которого держался отец, пожег все на земле, да и сам погиб, пораженный молниями. Это рассказывается, конечно, в виде мифа, но под ним скрывается та истина, что светила, движущиеся в небе и кругом Земли, уклоняются с пути, и чрез долгие промежутки времени истребляется все находящееся на земле посредством сильного огня», – свидетельствуют о том, что катастрофа «на земле» происходила одновременно с каким-то необычайным явлением «в небе». Описание этого события, несомненно, превышало возможности Платона.

Платон был неважным астрономом. В этом убеждает представление о строении Вселенной в докладе Тимэя.

«Землю, нашу кормилицу, утвержденную на протянутой чрез Вселенную оси, поставил он стражем и творцом ночи и дня, первым и старейшим в среде богов, сколько их ни создано внутри неба. Но говорить о хороводах этих самых богов и взаимных их сочетаниях, об обратном вступлении их в свой круговой путь и выступлении, о том, которые из богов при своих встречах сближаются и которые отходят в противные стороны, какие какими взаимно заслоняются и порознь скрываются от нас по временам, а там снова появляются, внушая страх, и тем, кто умеет рассчитывать, посылая знамения грядущих за тем событий, – говорить обо всем этом, не имея перед глазами воспроизводящих эти явления изображений, был бы напрасный труд. Довольно с нас и этого, и сказанному таким образом о природе видимых и рожденных богов пусть тут будет конец».

Платон взял на себя непосильный труд, к тому же это область, в которой он не был достаточно сведущ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что если причиной гибели Атлантиды – согласно теории Гербигера – был действительно «захват Луны», Платон не сумел этого описать – не сумел передать надлежащим образом устами Тимэя.

Отсутствие последних листков «Крития» никоим образом не может служить доказательством того, что Платон создал Атлантиду «в своем воображении», а увидев абсурдность рассказа, прервал его в момент, когда нужно было представить достоверные причины гибели Атлантиды. Вернее всего, наоборот. Вполне возможно, что Платон не хотел сказать ничего не соответствовавшего действительности, а правду написать не сумел и изъял эту часть рукописи, чтобы изменить редакцию. Таким образом, окончание оказалось среди его пропавших трудов.

1. Здесь и далее отрывки из диалогов «Тимэй» и «Критий» приведены в переводе проф. Г. Ф. Карпова. Сочинение Платона, ч. VI, М., 1879, стр. 377—385, 500—519.

2. Панафиней праздновались со времен Эрихфея (т. е. с древнейших времен) ежегодно, а со времени Писистрата (а не Солона) их стали отмечать раз в 4 года особенно торжественно и назвали Большими Панафинеями. После этого остальные ежегодные Панафиней стали называть «малыми». – Прим. ред.

Читать дальше