1. Расскажите об основных идеях Сильвестра.

2. Кто такой Иван Пересветов? Каковы основные мысли его произведений?

3. Расскажите о переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. В чем и почему расходились эти два публициста? Чья позиция – царя или князя Андрея – вам более близка?

1. Быт и нравы Московской Руси

Быт. Развлечения.Быт основной массы жителей Руси – крестьян – мало изменился по сравнению с XIII – XIV вв. А вот бояре, служилые люди и купцы стали жить иначе. Состоятельные люди строили теперь более просторные дома. Это были деревянные терема, чаще двухэтажные, со слюдяными окошками, двускатной или четырехскатной крышей.

Среди бояр и дворян популярны были охота, медвежья травля, стрельба из лука в цель. Горожане в качестве «молодецкого» развлечения предпочитали кулачный бой. О боях слагались песни. Одна из них – «Песня о бое опричника Кострюка с заселъщиной-деревенщиной» . Сюжет этой песни использовал М. Ю. Лермонтов при написании «Песни про купца Калашникова».

Любимым развлечением всех слоев населения были выступления скоморохов, которые давали представления трех видов: «глум» (фарс, сатира), «позорище» (зрелище), «потеха» (выступление, близкое к цирковому). Популярны были кукольные комедии. Их главным героем был Петрушка. Часто скоморохи водили с собой дрессированных медведей. Церковь именовала искусство скоморохов «позорами бесовскими». Но по данным Стоглава, по стране бродили труппы до 100 актеров.

Скоморохи. Художник А. Васнецов

При царском дворе и во многих боярских хоромах жили шуты и музыканты. Музыканты играли на дудках, рожках, сопелах, свирелях, волынках и струнных инструментах – гудках, домрах, гуслях. Использовались и ударные инструменты – бубны и бряцала.

Иноземцы в Москве при Иване III.Со времени приезда Софьи Палеолог в Москву Иван III старался вербовать на Западе разных мастеров. Великокняжеские послы в 1490 г. привезли в Москву лекаря, мастеров стенных, палатных, пушечных, серебряных и даже «органового игреца» (музыканта). Но положение этих «хитрых мастеров» и «добрых лекарей» в Москве было не особенно завидно. Нравы здесь были очень грубы, и заезжие немцы, вместо наживы, которая влекла их сюда, легко могли поплатиться головою. Лекарь Леон, родом немец, взялся вылечить великокняжеского сына Ивана, причем ручался головой за успех; но больной умер, и великий князь… велел отрубить голову лекарю. Аристотель Фиораванти, видя печальную участь иноземцев в Москве, стал проситься на родину; великий князь сильно разгневался на него, велел схватить, отобрать имущество, а самого посадить в заключение.

Приезд иностранцев. Фрагмент. Художник С. Иванов

2. Просвещение, наука, литература

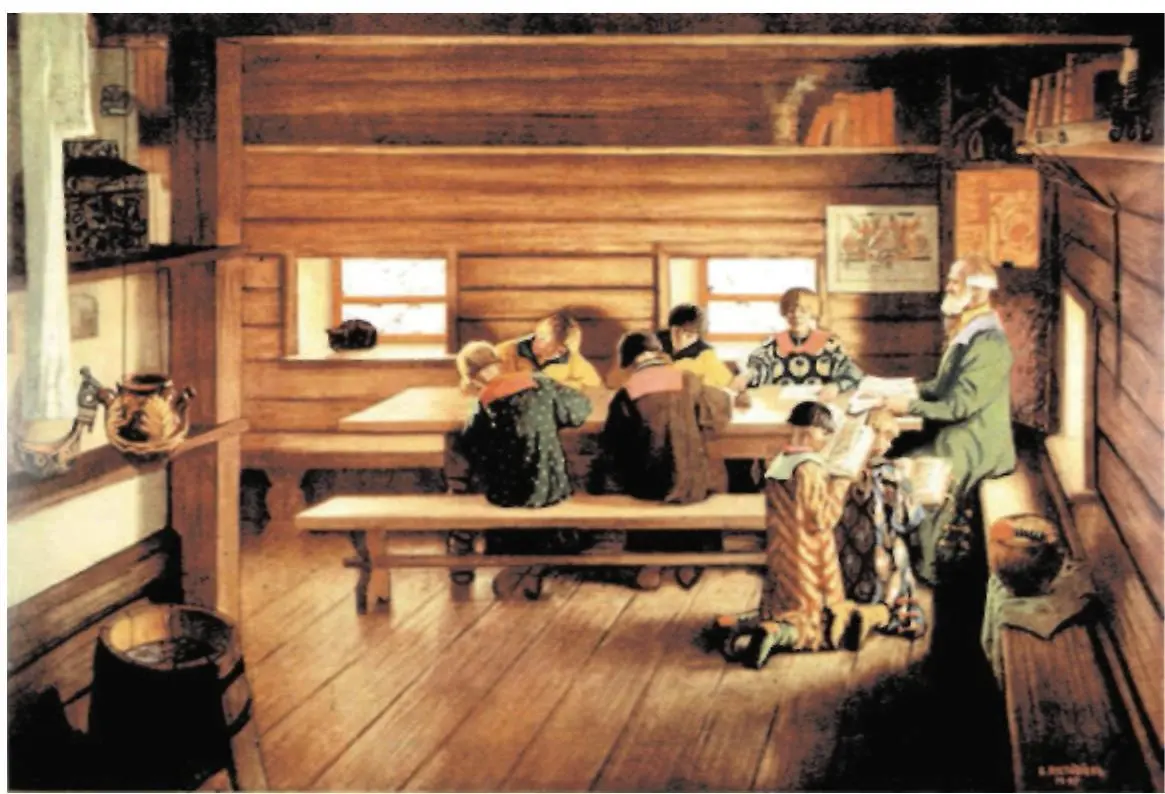

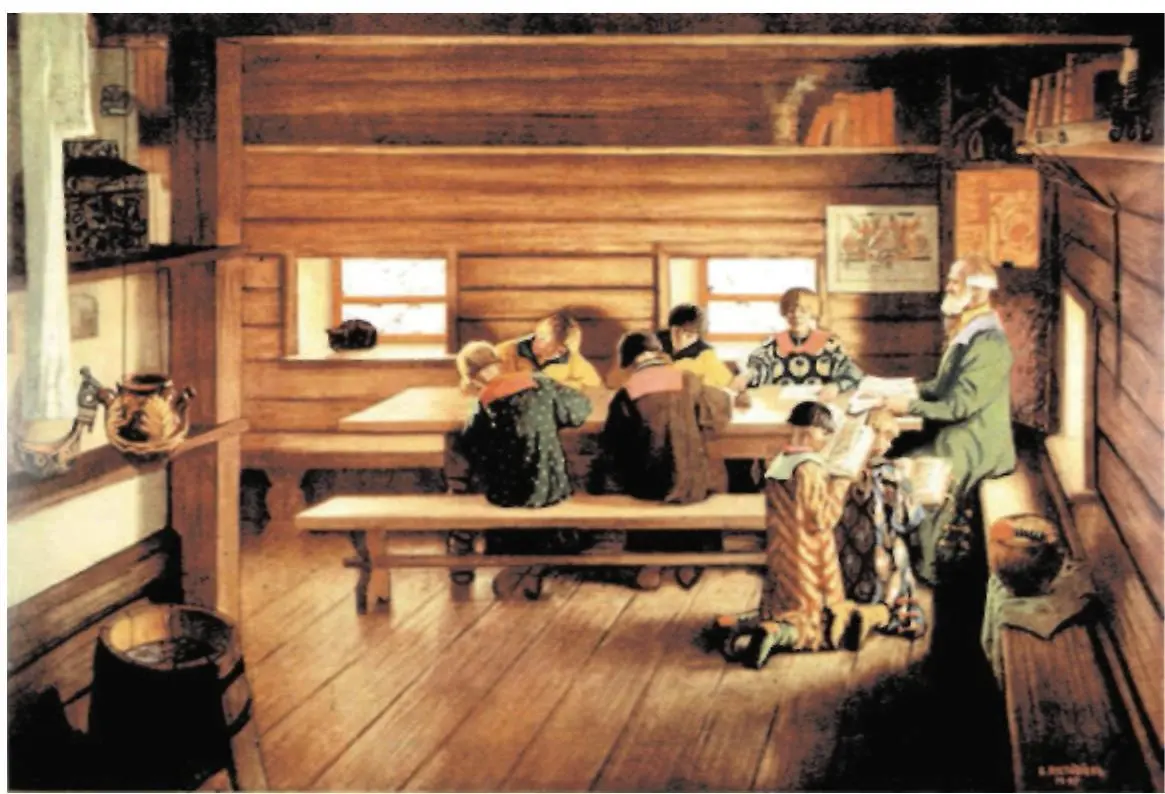

Школы.На Стоглавом соборе 1551 г. много говорилось о необходимости борьбы с невежеством. По решению этого Собора при монастырях были учреждены школы для подготовки духовенства. Среди бояр и купцов было принято приглашать к детям частного учителя – «мастера грамоты».

В XVI в. появились первые «азбуковники» – краткие словари, в которых содержались элементарные сведения по грамматике, арифметике, истории, географии. Информация располагалась в алфавитном порядке. Писались также специальные учебные книги. Например, «Книга цифирной счетной мудрости, рекомая по-гречески арифметикой». Широкое хождение имели труды Максима Грека по грамматике.

Книгопечатание.Первые опыты печатания книг были предприняты в Китае в 1041 – 1048 гг. В Западной Европе печатный станок изобрел в 40-е гг. XV в. Иоганн Гутенберг. Первую славянскую типографию создал в Литве в 1520-х гг. Франциск Скорина. Первые попытки печатать книги в Москве были предприняты в окружении Сильвестра. В 50-х гг. XVI в. действовала так называемая анонимная типография.

Школа в Московской Руси. Художник Б. Кустодиев

В 1563 – 1564 гг. Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец создали Печатный двор в Москве. Первой книгой был «Апостол» (1564). Как всякое новшество, книгопечатание было встречено в Москве с испугом. «Мы подвержены были беспрестанно всяческим озлоблениям, – писал Иван Федоров, – не от самого государя, а от многих начальников, духовных и светских, которые из зависти умышляли на нас многие ереси, намереваясь благо превратить во зло и Божье дело вконец погубить». Федоров и Мстиславец ушли в Речь Посполитую, где во Львове продолжили печатание русских книг. Не замерло печатное дело и в Москве. На Печатном дворе трудились Никифор Тарасиев, Андроник Тимофеев-Невежа и др.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу