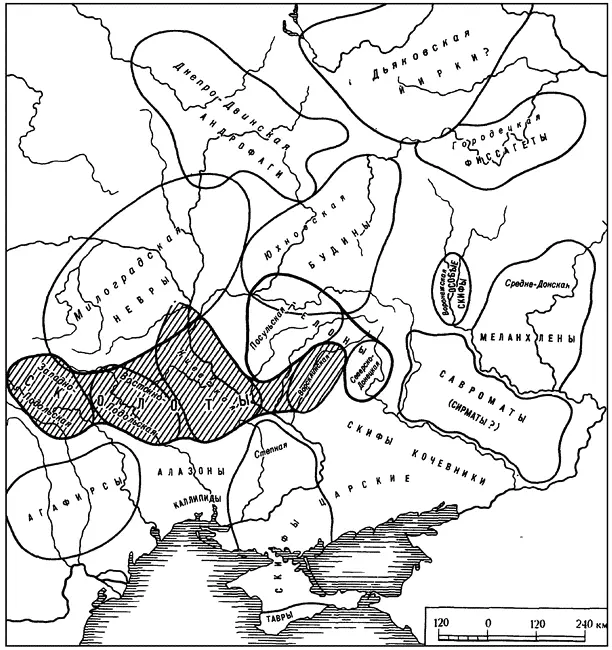

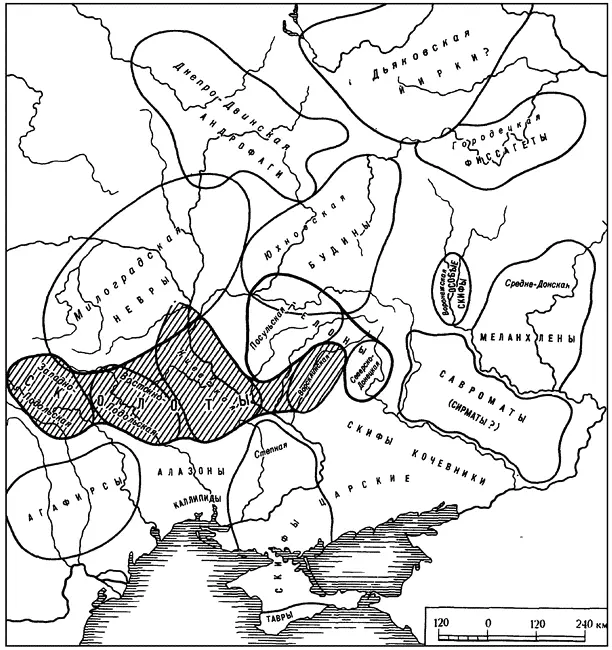

Скифы как таковые — кочевники-скотоводы, живущие в кибитках, не возделывающие полей, не имеющие городов. Они населяли степи, царей хоронили близ днепровских порогов. Археология подтверждает все сообщения «отца истории». Скифы-номады сменили в степях киммерийцев.

Наибольший интерес для нашей темы представляют геродотовские «скифы-пахари», «скифы-земледельцы», которые по самому своему роду занятий не могли быть настоящими скифами {1} 1 Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979.

. Археология указывает в пределах Геродотовой Скифии на Среднем Днепре, на Буге, Днестре и на Ворскле (на месте более ранней праславянской чернолесской культуры) большую область земледельческих поселений, окрашенную многими чертами общей скифской культуры, резко отличающейся, однако, от настоящих скифов своим нескифским земледельческим хозяйством.

Геродот указал на то, что греки ошибочно называют этих днепровских земледельцев скифами. Сам он часто пользуется географическим определением — «борисфениты» («днепряне»), но, рассказывая о земледельческом празднике священного плуга и ярма, Геродот приводит и самоназвание днепровских земледельцев: сколоты, по имени мифического древнего царя Кола-ксая (по толкованию лингвистов — «Солнце-царя»).

У сколотов VI–IV вв. до н.э. мы видим высокоразвитое земледелие, скотоводство, ремесло; на южной границе со скифами (бывшее пограничье с киммерийцами) ими воздвигнут ряд новых крепостей.

У сколотских племен явно выделилась дружинная всадническая прослойка и известны величественные «царские» курганы с оружием и многочисленными предметами роскоши.

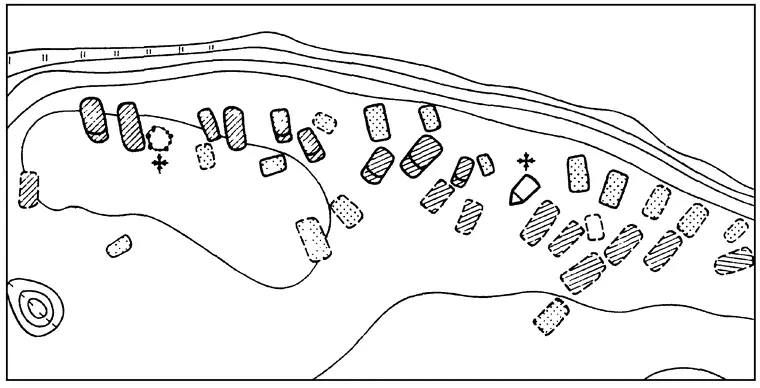

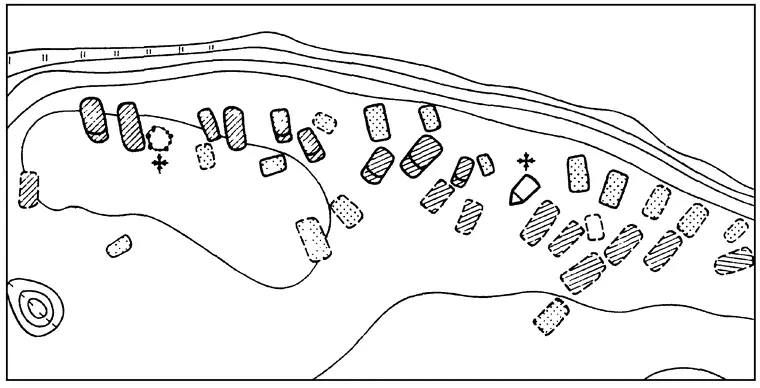

План славянской деревни XV–XIII вв. до н.э. (с. Пустынна на Черниговщине)

Племена Восточной Европы по Геродоту в сопоставлении с синхронными культурами середины I тысячелетия до н.э.

Вполне допустимо, что сколоты представляли собою не только союз нескольких племен со своими «царями» во главе каждого из них, но и классовое общество. В пользу столь высокого уровня говорит не только существование богатой знати, но и наличие экспортного земледелия. Геродот сообщает, что «скифы-пахари» (праславяне Правобережья Днепра) сеют хлеб на продажу и что один из старейших греческих городов Северного Причерноморья — Ольвия носит второе имя — «Торжище Борисфенитов», т. е. праславян-днепрян. Экспортное земледелие всегда содействует не только быстрому обогащению племенной верхушки, но и усилению эксплуатации, возникновению острых, антагонистических отношений внутри общества.

Карта мест находок античных предметов роскоши, импортируемых из Ольвии и других греческих центров и являвшихся эквивалентом сколотского хлеба, показывает, что главными потребителями импортных вин и золотых украшений была славянская знать Правобережья Среднего Днепра (зона прежней чернолесской культуры), где, очевидно, и следует размещать три царства геродотовских сколотов.

Важным источником для воссоздания социальной структуры общества являются тип поселения и характер жилищ. Эволюция этих элементов культуры такова: поселки тшинецкого времени — деревни с очень небольшими избами и амбарами. В белогрудовско-лужицкое время (XI–X вв. до н.э.), очевидно, в связи с развитием подсечного земледелия, требующего коллективных усилий, появляются (в обеих половинах праславянского мира) большие дома площадью до 200 кв. м (16 x 12; 18 x 11 м), рассчитанные на большую семью порядка 20–30 домочадцев, «челядинцев».

Возможно, что такое жилище с общим очагом посередине именовалось «огнищем». В последующей хронологически чернолесской культуре и в раннее скифское время огнища еще существуют, но размеры их несколько сокращаются. Одновременно появляются небольшие округлые городища с круговой застройкой жилищами вдоль стен («хоромы» от «хоро» — круг?). В расцвет «сколотской» эпохи (V–IV вв. до н.э.) наблюдается сочетание очень больших укреплений с малыми избами (4,5 x 3; 4,5 x 5,5 м) внутри крепости.

Размеры городищ таковы (500–700 га), что там, кроме укрытия для беженцев и загонов для скота, могло разместиться более 1000 изб отдельных семей-парцелл. Размещение жителей внутри крепости не только содействовало их защите от внешнего врага, но и усиливало возможность организованно эксплуатировать их труд, используя крепостные стены как препятствие к свободному уходу поселенцев из поля зрения знати. Подобные крепости (княжеские «дворы») для временно несвободных закупов мы знаем для середины XII в. н.э. (городище Изяславль на Волыни).

Читать дальше