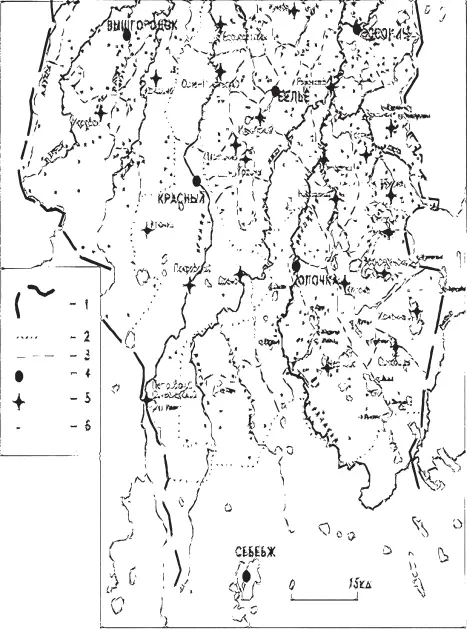

Таким образом, база источников для изучения территориального деления южных уездов Псковской земли такова, что для Вышгородского и Опочецкого уездов имеются в основном сведения XVII в. Для Себежского и Красногородского уездов – только сведения книги № 355, малопригодные для реконструкции территориального деления и границ. Указанные источники XVII в. не содержат информации по последним двум уездам, поскольку те в 1618 г. отошли по Деулинскому перемирию к Речи Посполитой. В результате историко-географического исследования удалось составить довольно полный перечень населенных мест Псковской земли XVI–XVII вв. и определить границы всех губ, за исключением входивших в Себежский и Красногородский уезды (см. карту-схему). Имеющиеся в настоящее время в нашем распоряжении данные позволяют говорить о существовании в Псковской земле в XVI–XVII вв. не менее 13 тыс. поселений. В настоящее время удалось определить расположение лишь 15 % из них [45], что соответствует доле локализованных поселений и в южных уездах. В процессе исследования применялась методика, мало чем отличающаяся от методов, на которых основывались классические труды К.А. Неволина [46]и А.М. Андрияшева [47], за исключением использования возможностей компьютерной обработки материалов. При сборе материала по источникам XVI–XVII вв. в настоящее время сформирована база данных по топонимике Псковской земли, содержащая 21 900 записей. Стандартное программное обеспечение на основе FOXPRO позволило ускорить поиск данных и осуществить их идентификацию при возможных разночтениях, а также систематизацию сведений по выделенным регионам (уездам, засадам, губам и пр.).

Одной из исследовательских задач, решавшихся в масштабе всей Псковской земли, было изучение на основе полученной историко-географической информации происхождения и развития ее территориального деления, что было непосредственно связано с процессом расселения и формированием границ. Размещение населения в различные периоды прослеживается по археологическим материалам.

Южные уезды Псковской земли в XVI–XVII вв.: 1 – граница земли, 2 – граница уезда, 3 – граница губы, 4 – центр уезда, 5 – погост, 6 – прочие населенные пункты, расположение которых удалось установить.

Расселение в середине и во второй половине I тысячелетия н. э. маркируют поселения и могильники культуры длинных курганов и сопок [48]. В ряде случаев районы концентрации памятников этого периода в пределах Псковской земли послужили основой для формирования будущих административных районов. Это подтверждается тем, что в северной части Псковской земли «гнезда» памятников второй половины I тысячелетия н. э. вписываются в границы многих губ [49], а в южных уездах находятся вблизи наиболее ранних пригородов.

Размещение археологических памятников XI – первой половины XIV в. показывает, что в этот период происходит дальнейшее развитие регионов, освоенных в предшествующее время, и заселяются новые территории. Это прослеживается по материалам курганных могильников с трупоположениями, и по ранним жальникам [50] [51]. Судя по концентрации археологических памятников, в этот период в северных и центральных уездах Псковской земли уже сформировались большинство центров губ. Однако выделяются районы, превосходящие по размерам губские территории XVI в. (на севере земли это устье р. Великой и юго-восточное побережье Псковского озера, округа Изборска и др. малые районы; на юге – окрестности Велья, Воронича, Коложе-Опочки, Врева, Котельно).

В дальнейшем эти довольно крупные районы расселения также оказались поделенными на губы. Таким образом, в настоящее время представляется возможным выделить по меньшей мере 3 этапа становления территориальной структуры Псковской земли. Во-первых, формирование районов расселения во 2-й половине I тысячелетия н. э. Во-вторых, развитие в XI – первой половине XIV вв. на основе районов расселения 2-й половины I тыс. н. э. центров губ и освоение в результате колонизационных процессов новых территорий (по аналогии с Новгородской землей) [52]. Районы расселения, объединяющие целиком или частично несколько губ XVI в., вероятно, можно связать с летописными волостями. В-третьих, дробление в дальнейшем плотно заселенных районов на более мелкие (образование губ, зафиксированных в писцовых книгах) и распределение губ между уездами и засадами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу