Сын Эммануил пошел по стопам отца не только как руководитель промышленных предприятий и общественный деятель, но и как член нескольких объединений, в частности Общества поощрения промышленности и торговли.

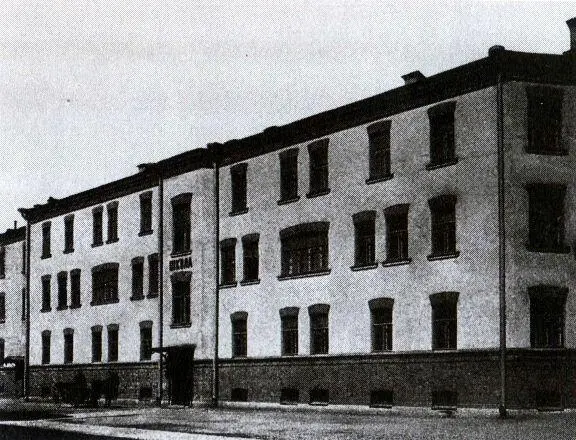

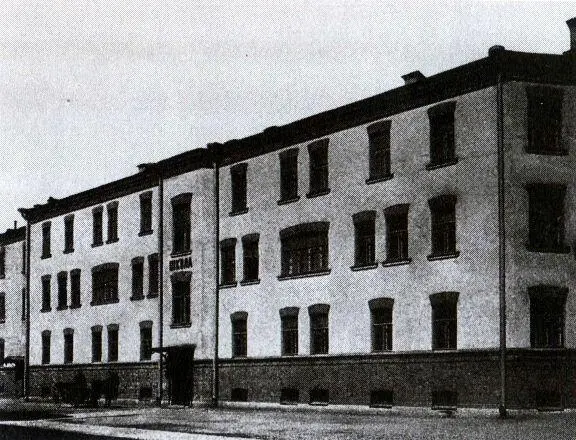

Школа машиностроительного завода «Людвиг Нобель», построенная в 1901 г. В ней в 1912 г. было почти 200 учеников

Интерьер дома Нобелей, в котором гостили Свен Хедин, Сельма Лагерлёф и другие известные шведы. После революции 1917 г. дом был переоборудован в клубное помещение для работников машиностроительного завода «Русский дизель», и ныне не сохранилось ничего ни от прежней роскоши, ни от первоначальной планировки

Помимо этого он занимал пост советника при Министерстве торговли и промышленности, в 1911 г. был назначен вице-председателем Совета купцов и промышленников, а в 1914 г. — вице-председателем представительства на севере России и Прибалтике по горнодобывающей, металлургической и машиностроительной промышленности.

Эммануил как глава семьи продолжал делать взносы на исследовательские и благотворительные цели. Организациями, которые на протяжении многих лет получали поддержку этой семьи, были Институт экспериментальной медицины, Общество содействия нравственному, умственному и физическому воспитанию молодых людей (союз «Маяк»), Коммерческое училище имени императора Николая 11, «Скандинавское благотворительное общество», петербургский Дом призрения и ремесленного образования бедных детей, Первое женское ремесленное училище и Общество содействия обучения ремеслу.

Интересы семьи Нобелей были направлены прежде всего на исследования в областях, связанных с их профессиональной деятельностью, — машиностроительной индустрией и нефтедобычей. Но они поддерживали также и другие научные области. Людвиг, в частности, на протяжении многих лет анонимно содействовал изучению вопроса о введении в России метрической системы мер, а Эммануил финансировал проводимые Оскаром Баклун-дом в Пулковской обсерватории исследования кометы Энке. Эммануил подарил обсерватории так называемый прибор Репсольда «для фотографического измерения звездного неба» и выделил 3000 рублей на расчеты орбиты кометы. Главным образом именно изучение кометы Энке и принесло Оскару Баклунду международную славу.

Как и его отец, Эммануил Нобель был оценен российским правительством. Уже в год кончины Людвига император Александр III лично предложил Эммануилу перейти в российское подданство, на что тот, разумеется, согласился (в 1923 г., бежав в Швецию, он вновь обрел шведское подданство). На свое пятидесятилетие в 1909 г. он «за исключительные заслуги на благо науки и народного образования» особым декретом был произведен в чин действительного статского советника. К этому времени Эммануил Нобель пожертвовал сотни тысяч рублей на научные и благотворительные цели. С годами он получил несметное множество разных отличий и знаков милости. «Нельзя отрицать, что Эммануила это приятно трогало, — записала его сестра Марта. — То было его маленькой слабостью».

Другим членом семьи, отличившимся своими пожертвованиями на благотворительные и исследовательские цели, как раз и была дочь Людвига и единокровная сестра Эммануила — Марта Нобель, в замужестве Олейникова. Она родилась в 1888 г., изучала медицину в петербургском Женском медицинском институте в 1902–1909 гг., в год окончания института была допущена к врачебной практике и несколько лет работала хирургом в Обуховской больнице. В течение многих лет она также была врачом в приютах для девочек и мальчиков шведского прихода.

В 1912 г. Марта Людвиговна на собственные средства выстроила хирургическую клинику на 50 коек с поликлиникой, рентгеновским кабинетом и проч., которую подарила Женскому медицинскому институту, где работала врачом-рентгенологом. Другие члены семьи также сделали пожертвования клинике: Эдла Нобель подарила запас белья, Эммануил — железную ограду со стороны улицы, Рольф — лифт, Эмиль — никелированные кровати, а Ёста — оборудование для студенческой лаборатории.

Первая Нобелевская премия

Людвигу Нобелю принадлежало выдающееся положение в российском народном хозяйстве, и его смерть в 1888 г. была отмечена всей прессой страны.

Читать дальше

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-thumb.webp)