Наряду с Нарвой, постепенно ставшей важным транзитным портом, и Нотебургом — замком Невы, запиравшим Ладогу, Швеция контролировала теперь также устье Невы в Финском заливе. Там стояла крепость Ниеншанц, основанная в последние годы жизни Карла IX и завершенная Густавом II Адольфом.

Замыслы возвести военное укрепление при впадении Невы в Финский залив вынашивал еще Юхан III, который, завоевав важные города и крепости в Эстляндии и Ингерманландии, стремился еще более расширить свои владения. Дабы московиты «не имели возможности как-либо вторгнуться в Финляндию», король желал— и об этом свидетельствуют несколько писем, направленных им в 1583 г. своим военачальникам, — перенести русско-шведскую границу от реки Сестры к Неве. То, что память о Ландскроне еще была жива, видно из письма от 1 июня 1583 г., в котором Арвиду Эриксону и Арвиду Хенриксону поручалось совместно с унтер-адмиралом Бенгтом Сёффрингсоном Юлленлудом «незамедлительно отправиться с несколькими тысячами хорошо обученных солдат к острову, где прежде, говорят, стояла крепость, и там опять поставить новое укрепление из дерева и земли, а также усилить его шанцами и рвами, дабы благодаря этому мы могли получить себе то, что расположено на этой стороне Ниена».

Несмотря на повеление короля, настоящая крепость так и не была построена. Возведенные при впадении Охты в Неву полевые укрепления не были настолько неприступными, чтобы русские вскоре вновь не смогли завладеть дельтой Невы, и по Тявзинскому миру 1595 г. Швеции пришлось уступить свои завоевания в Карелии и Ингерманландии.

Спустя пятнадцать лет, когда Швеция во время Смуты в России возвратила себе территории вокруг невской дельты, вопрос обрел прежнюю актуальность. В начале 1610 г. Карл IX приказал своим военачальникам подобрать удобное место для шанца, «с тем чтобы можно было сохранять весь Ниен под шведской короной». По-видимому, работы начались очень скоро, однако из-за недостатка материалов и противодействия со стороны русских дело затянулось.

В июле 1611 г. король в письме сетовал на то, что от строящегося на Неве шанца проку мало и надлежит побыстрее лишить «нотебуржцев» всякой связи с Балтийским морем.

Для этого выбрали косу между Невой и ее притоком Охтой (т. е. Черной речкой, или Черным ручьем), довольно далеко от устья Невы.

Судя по всему, новый шанец был заложен если и не точно на месте Ландскроны, то, во всяком случае, неподалеку от нее. Укрепление, получившее название Нюенсканс (нем. Нюеншантц, Невашантц; фин. Неванлинна; рус. Ниеншанц), не было большим ни по своим размерам, ни по численности гарнизона. Ко времени Столбовского мира 1617 г. в Ниеншанце и Нотебурге находилось в общей сложности 200 солдат, и Ниеншанц подчинялся командиру Нотебурга.

За пределами Ниеншанца, на другом берегу Охты, было подготовлено место для города, получившего название Ниен. Не имеется никаких сведений относительно застройки вокруг крепости на протяжении первых лет ее существования, но можно предположить, что многих людей привлекло это место, столь благоприятное для торговли, а кроме того, находившееся под защитой шведских пушек. Первым документом, освещающим планы шведского правительства, является плакат, изданный Густавом II Адольфом в полевом лагере Херспрук в июне 1632 г., в котором монарх объявил о своем намерении «заложить» город на Неве и другие города «в нескольких удобных местах» на территории Ингерманландии и Карелии. Дабы города росли, «жили-поживали» и со временем достигли «процветания и благополучия», король пожаловал их жителям городские права и привилегии и освободил на шестилетний срок от «всех взимаемых с горожан податей и повинностей». Привилегии продлевались городам, особенно Ниену, жители которых возьмутся их «украсить и придать им нарядность добрыми каменными домами и строениями».

По мысли основателей, новый город должен был стать складочным местом для торговли с Россией и, кроме того, перетянуть на себя русскую коммерцию, которая велась через Архангельск.

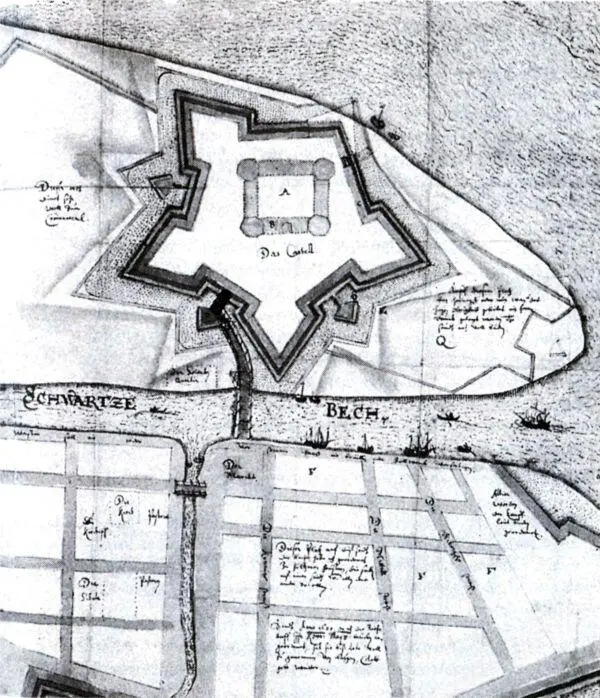

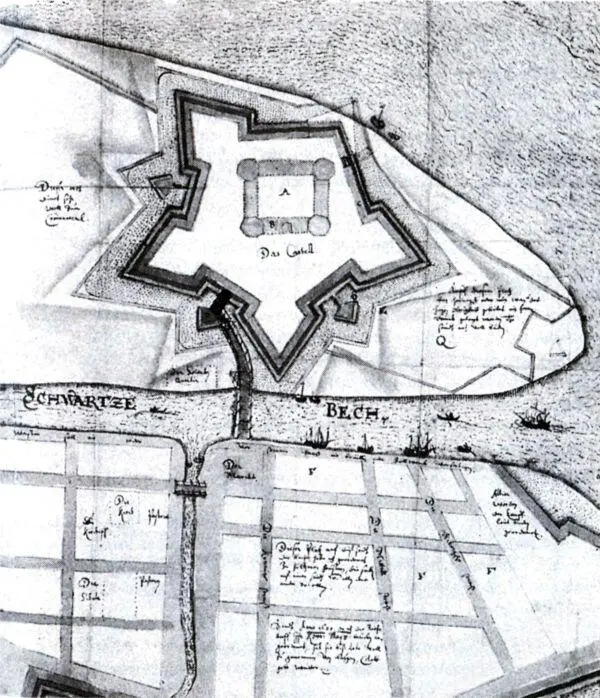

В 1644 г. инженер Георгий Швенгель начертил план Ниеншанца и новозаложенного города. Это не зарисовка с натуры, а проектный план укреплений и регулирования строительства. Замыслы Швенгеля не получили осуществления; прежде всего это относится к крепости, и город остался слабо укрепленным. Об этом свидетельствуют как нападение русских в 1656 г., так и окончательная капитуляция, происшедшая в 1703 г. Военный архив (Стокгольм)

Читать дальше

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-thumb.webp)