Австрийский генерал Бубна решил, что имеет дело с крупными силами, и отступил. Город был временно спасен — и данный эпизод был примером того, что будет происходить во Франции зимой и весной 1814 года.

Русские перешли через Рейн. Будущий декабрист Федор Глинка восхищается дорогами — также, как когда-то ими восхищался Артур Юнг: «Что есть тут хорошего, так это большие дороги: чудесные дороги! Проезжаем несколько станций, не спускаясь, не возвышаясь, все по ровной глади, как по натянутому холсту; ничто не остановит повозки, нигде не получишь толчка. Дорога чиста, как ток: на ней, как говорится, ни сучка, ни задоринки. Я в первый раз отроду по такой прекрасной еду. Около себя видишь горы, а под собой не чувствуешь их. Чудесная здешняя дорога проведена в виде огромной толстой плотины или наподобие крепостного вала. В прямом направлении пробитые горы, срезанные холмы, засыпаны рвы и овраги, и проложен гладкий путь, шоссе. Это шоссе в некоторых местах на два, на три и на четыре аршина от горизонта от земли возвышается».

Но и горестных впечатлений хватает: «В городах лучшие дома — казармы или больницы. Толпы нищих встречают, провожают и всевозможными хитростями и уловками нападают на кошелек и сердце проезжего. Один пугает вас своими ранами, другой рассказывает о своем увечье, третий кричит, четвертый поет. “Вот бедная сирота! — говорит какая-нибудь старуха, подводя к вам маленькую девочку. — У нее нет ни отца, ни матери; одно сострадание проезжающих кормит и одевает ее”… Просительную речь свою говорит она целую четверть часа, а в заключение восклицает: “Дайте ей франк!” “Что-нибудь убогому старику!”, “Что-нибудь бедному мальчику!”, “И мне!..”, “И мне!..” или “Купите у меня цветов!”, “У меня сладких пирожков!”, “У меня ягод” и проч., и проч. Вот что услышите, приехав на станцию. Но тут уж лучше просто давать милостыню, нежели что-нибудь покупать, ибо продавщицы цветов и лакомств с прегрязными руками и в презапачканных лохмотьях». Французские села также выглядят безотрадно: «Здешние деревни совсем не то, что немецкие: тут нет ни красивых улиц, ни светлых домиков, ни порядка, ни опрятности. Один изрядный дом какого-нибудь барона или маркиза в средине, а около него кучи вместе слепленных, старинною поседелою черепицею покрытых, низких, убогих и часто курных лачужек; улицы в навозе, народ в лохмотьях… Вот картина деревни здешнего края!..»

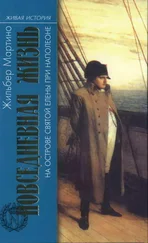

24 января Наполеон провел смотр Национальной гвардии. Затем он попросил офицеров подняться в Маршальский зал дворца Тюильри. Все думали, что он предложит им немедленно выступить из Парижа и двинуться на врага, но услышали иное. Император призвал их защитить императрицу Марию-Луизу и Римского короля: «Я вверяю вам этого ребенка, надежду Франции, а сам отправляюсь в бой, и все мои помыслы будут направлены на то, чтобы спасти родину».

Офицеры ответили дружным приветствием. Когда император поцеловал сына, многие прослезились.

«Я всю жизнь буду помнить эту душераздирающую сцену, — пишет Стендаль. — Я сердился на себя за то, что не мог удержаться от слез. Разум непрестанно твердил мне: “Во времена Дантонов и Карно правительство перед лицом столь грозной опасности не пыталось бы воздействовать на людей малодушных и неспособных проявить доблесть, а занялось бы совсем иным делом”».

Между тем маршалы не проявляли энергии, а Бертье был серьезно болен. Теперь у Наполеона недостаток во всем — и в людях, и в оружии, и в мундирах, и в деньгах. Он попробовал спекулировать с землями общин — это мало что дало. Вводились новые налоги для покрытия военных расходов, но они плохо собирались.

Столичные магазины были затоварены. Парижане покупали одни продукты питания. Вновь участились банкротства, но у Наполеона теперь не было возможностей поддерживать предпринимателей.

Звонкая монета стала редкостью, а ростовщики брали большие проценты. Люди несли в ломбарды даже белье.

Париж расположен совсем недалеко от германской границы, а потому самое время достраивать городские укрепления. Однако Наполеон не хотел пугать парижан и оставил это «на потом».

«Ну же, ну, — говорил император маршалу Бертье, оправившемуся от болезни, — мы должны повторить итальянскую кампанию». И он действительно как будто «нашел свои сапоги итальянской кампании»!

«Наполеон, — рассказывал Ланжерон [317] Лонжерон Луи Александр Андре (1763–1831) — граф, генерал от инфантерии.

, француз на службе у царя Александра, — был каким-то пугалом для наших командиров. Он мерещился им всюду. И правда, он колотил нас всех поочередно. Смелость его предприятий, быстрота движений, замечательное искусство в замыслах держали нас в постоянном страхе. Едва мы успевали выработать какой-нибудь план, как он уже оказывался расстроенным».

Читать дальше