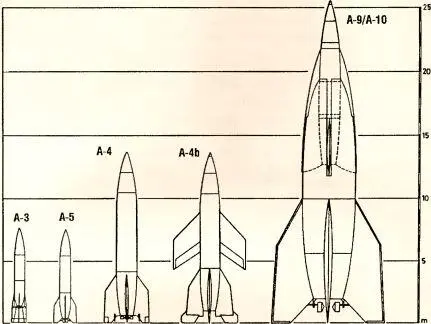

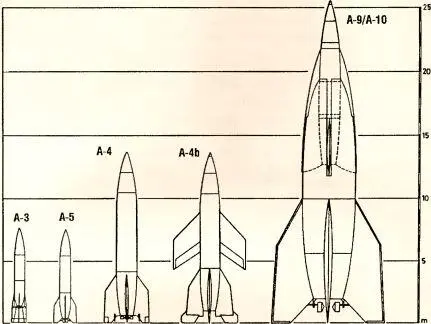

Ракета А-9 имела в своей основе доработанный вариант А-4Ь. Для уменьшения общей массы предусматривалось применение легких сплавов, двигательную установку заимствовали с А-6. Ракета с дальностью полета 650 км должна была управляться с помощью двух радиолокаторов, и в районе цели автоматически переходить в режим пикирования. Разработка проводилась почти параллельно с А-4, которая еще в 1943 году была запущена в серийное производство. По этой причине реализацию проекта А-9 отложили и впоследствии к нему не возвращались.

Наибольшей по габаритам должна была стать двухступенчатая ракета А-9/А-10 с планируемой дальностью полета 4500 км. В рамках этого проекта были завершены основные расчеты, но к более детальной проработке конструкторы не приступали. Первая ступень А-10 (диаметр 4,15 м, длина 20 м) массой 87 тонн вмещала 62 тонны жидкого топлива и должна была приводиться в движение ракетным двигателем тягой 1,962 МН (время работы 50 секунд). Потолок расчетной траектории лежал на высоте 350 км. Вторая ступень представляла собой описанную выше ракету А-9, отделявшуюся после включения ее собственного двигателя на дальности около 4500 км. Эта система предназначалась для обстрелов США. Таким образом это был первый в мире проект межконтинентальной баллистической ракеты.

Рис. 196. Оперативно-тактические баллистические ракеты серии А.

Как и в других случаях, отсутствие надежной системы наведения заставило немцев обратиться к сомнительной идее создания пилотируемого варианта данной системы. Известный офицер войск специального назначения, оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени (Otto Skorzeny) в начале 1945 года всерьез изучал возможность набора добровольцев для управления А-9/А-10. Поскольку ракета в высшей точки своей траектории должна была находиться на высоте, не уступающей стационарным орбитам большинства современных искусственных спутников Земли, экипажи А-9/А-10 в случае реализации программы могли бы стать первыми в мире летчиками-космонавтами. Правда, согласно планам разработчиков нового оружия, пилоты должны были погибать вместе с ракетой. Впоследствии предусматривалось развернуть систему поиска и спасения катапультировавшихся в специальных капсулах в Атлантику «космонавтов», основным элементом которой должны были стать подводные лодки.

Ракета А-9/А-10 была не единственным средством дальнего действия, разработанным в числе прочих немецких «секретных» вооружений. Создателем действительно «футуристического» дальнего бомбардировщика стал доктор инженер Ойген Зендер (Eugen Säender). Родился он в 1905 году на территории нынешней Чехословакии, скончался в 1964 году в Западном Берлине. В 1936 году перешел из штата Венского технологического института на службу в Германский институт воздухоплавания (DVL) в Берлин-Адлерсдорфе. Впоследствии работал на «специальном ракетном предприятии» (Трауэн); с 1942 года до конца войны занимал должность заведующего отделом двигателей Института планеризма (DFS) в Айнринге. В этом НИИ Зендер работал вместе с Иреной Бредт (впоследствии оба конструктора сочетались браком) над секретным проектом под обозначением «О ракетном двигателе дальнего бомбардировщика», на основе которой впоследствии были написаны книги «Техника ракетного полета» (1953) и «К вопросу о механике фотонного двигателя» (1956).

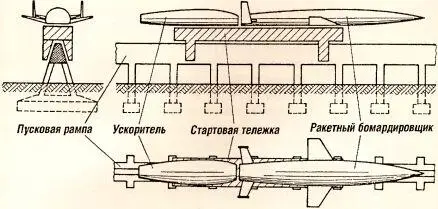

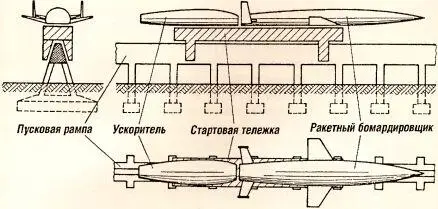

Согласно проекту Зенгера, 100-тонный стратосферный ракетный корабль должен был разгоняться с помощью ракетного ускорителя (первая ступень системы), который сообщал комплексу скорость 450 м/с (1620 км/ч). Через 36 секунд полета, на высоте 12 км и удалении от места старта 20 км ускоритель сбрасывался и начиналась активная фаза траектории: включался ракетный двигатель тягой 0,984 МН, который за 336–480 секунд разгонял бомбардировщик (массой порядка 100 тонн) до скорости 6100–6400 м/с (около 22 тысяч км/ч).

Рис. 197. Эскиз стартового комплекса для ракетоплана Зенгера.

Потолок траектории находился в диапазоне 91—260 км (в зависимости от планируемой дальности действия и полезной нагрузки). Ракетоплан достигал его через 372 секунда на удалении от точки старта 736 км. Масса ракетоплана в этот момент уменьшалась до 16 тонн за счет выработки топлива (потребность двигателя в жидком топливе составляла 84–86 тонн). После выхода в верхнюю точку траектории машина продолжала движение в безмоторном планирующем полете со сверхзвуковой скоростью (ожидаемая дальность действия могла быть достигнута только при условии прохождения основной части траектории в разреженных слоях атмосферы).

Читать дальше