Весьма существенное значение для изучения проблем этногенеза имеют и собственно этнографические источники . Они позволяют проследить преемственность традиций в области материальной и духовной культур, этнического самосознания. Сравнительно-этнографические данные в конечном счете являются наиболее надежным свидетельством появления у формирующейся этнической общности тех ее черт, которые свойственны ей на всем протяжении последующей истории. Роль этнографических данных возрастает по мере приближения к нашему времени.

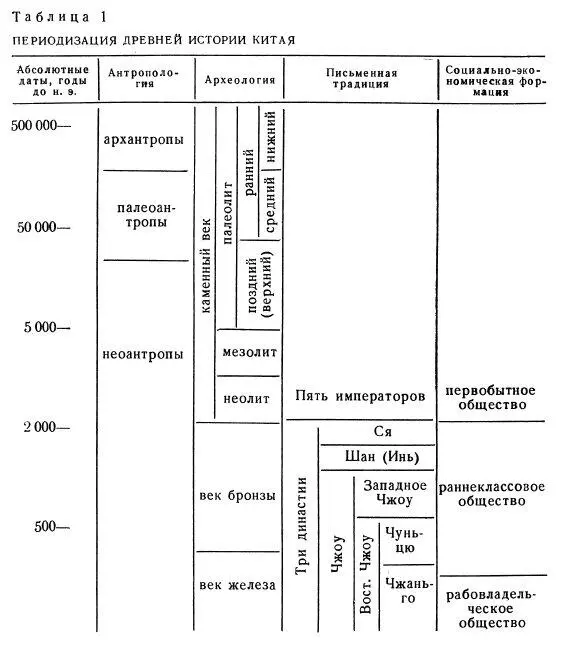

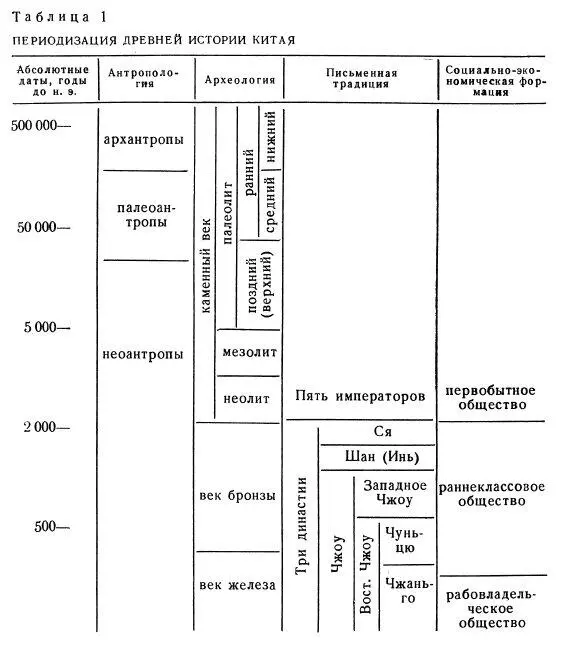

В развитии каждого исторического феномена можно выделить различные этапы в зависимости от того, какова цель периодизации и какие критерии положены в ее основу.

Конечная цель нашего исследования — разработка общей периодизации этнической истории китайцев. Она не может быть достигнута в рамках рассмотрения одного лишь начального периода этнической истории китайцев, которому посвящена данная книга. Но, приступая к этому исследованию, мы опираемся на те схемы членения исторического процесса, которые основываются на ином материале и иных критериях.

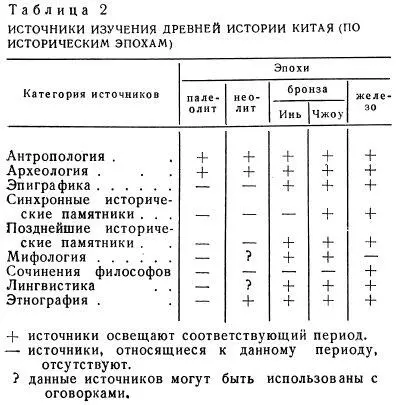

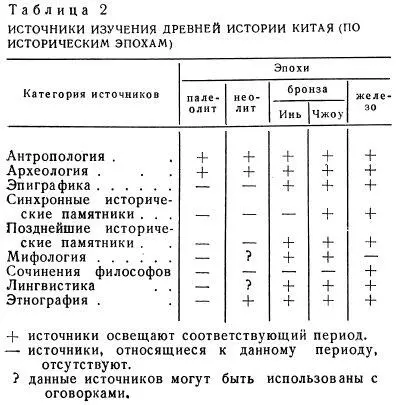

В сущности, каждая отдельно взятая категория наших источников может послужить основой для выделения определенных периодов в истории человечества вообще и древнего населения на территории современного Китая в частности.

Так, палеоантропология изучает физические особенности древних популяций, и с этой точки зрения история человечества может быть разделена на эпоху архантропов (древнейших людей), палеоантропов (древних людей) и неоантропов (людей современного вида, Homo sapiens). Представляя собой весьма существенный фон собственно этногенетических процессов, такая периодизация не может в полной мере удовлетворить нас, так как этногенез любого современного или древнего народа хронологически не выходит за рамки эпохи неоантропа.

С иных позиций подходят к периодизации древнейшей истории человечества археологи. В основу археологической периодизации кладется обычно эволюция технологии производства орудий труда, прежде всего материала, из которого они изготавливаются. В соответствии с этим археологи, как известно, прежде всего противопоставляют эпоху камня эпохе металла, выделяя помимо этого древнекаменный и новокаменный века (палеолит и неолит), а также века бронзы и железа. Будучи наложена на палеоантропологическую, эта археологическая периодизация частично совпадает с нею (формирование неоантропов относится к началу позднего палеолита) и позволяет более дробно членить выделенные ранее эпохи. Но и археологическая периодизация оказывается недостаточной: вся история этнической общности китайцев с середины I тысячелетия до н. э. вплоть до наших дней относится в ней к одному и тому же периоду — эпохе железа.

Учитывая это обстоятельство, мы не можем полностью сбрасывать со счета и традиционную историческую периодизацию, в которой основным критерием разграничения эпох является смена правящих династий в истории Китая. Недостатки такой периодизации очевидны. Однако чисто политические события, определяющие общую канву последовательности династий, не могут не иметь в определенной мере отношения и к другим аспектам общественной жизни эпохи. Смена династий в древней истории Китая часто связана с завоеваниями, т. е. явлениями, отражавшимися и на процессах этнической истории и т. д.

Этнос — явление социальное. Поэтому для исследования этнических отношений в конечном счете наиболее существенна периодизация, в основе которой лежит смена социально-экономических формаций. Несмотря на то что вопрос о формационной принадлежности древнекитайского общества решается различными учеными отнюдь не однозначно, авторы исходят в данном случае из концепции раннеклассового характера общества XIV–VI вв. до н. э., на смену которому в середине I тысячелетия до н. э. приходят развитые рабовладельческие отношения (табл. 1).

Если мы вернемся теперь к рассмотрению совокупности имеющихся в нашем распоряжении источников, то обнаружим, что они в целом достаточно равномерно распределяются по основным отрезкам исследуемой эпохи (табл. 2).

Читать дальше