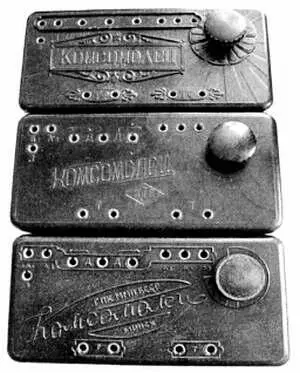

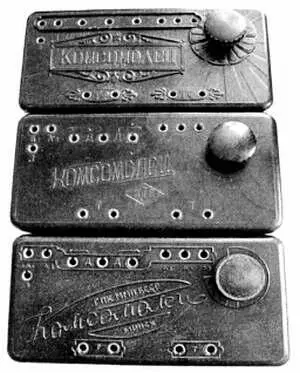

Рис. 8. Детекторные приемники « Комсомолец» из Москвы, Ленинграда и Минска.

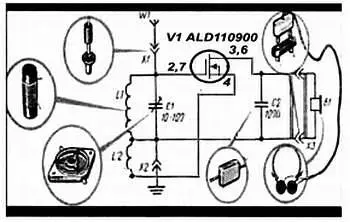

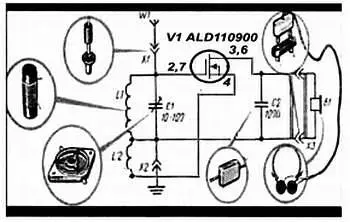

Интерес к детекторным приемникам сохранился и в наши дни. В хорошем смысле детекторный приемник можно назвать антикризисным приемником. Он не требует затрат на источники электропитания, так как в нем используется только энергия передающей радиостанции. С созданием в последнее время более совершенных радиоэлектронных микросхем теперь можно создать детекторный приемник с более высокой чувствительностью. Что же это за микросхемы? Речь идет о недавно созданных MOSFETEPA Dsarrays с электрически-программируемой пороговой архитектурой [12] ( Electrically-Programmable Analog Devices EPADs ). Данные устройства обладают уникальными свойствами по потребляемой мощности (нВт), работают со сверхнизкими питающими напряжениями (меньше 0,5 В). Приведем впечатляющие характеристики уже выпускаемой микросхемы ALD110900. Один каскад усилителя: V+ = 0,5V; 1+ = 1,9 μА; Pd = 960 nW; Gain = 24. Два каскада усиления: V+ = 0,5 V; 1+ = 2,8 μА; Pd = 1,4 μW, Gain = 52. Используя такую микросхему, удается собрать современный высокочувствительный детекторный приемник (рис. 9).

Рис. 9. Современный детекторный приемник

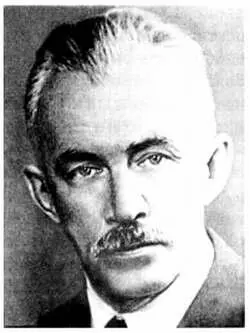

4. Рожанский Дмитрий Аполлинариевич — последователь А.С. Попова

Дмитрий Аполлинариевич Рожанский по праву считается учеником изобретателя радио А.С. Попова. Он родился 1 сентября 1882 г. в Киеве [13]. Осенью 1900 г. Дмитрий Аполлинариевич стал студентом физического отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, который в 1904 г. успешно окончил и был оставлен для подготовки к профессорскому званию.

Выпускники, оставленные для подготовки к профессорскому званию, а эта подготовка продолжалась два года, стипендией не обеспечивались. Поэтому Дмитрий Аполлинариевич поступил работать одновременно ассистентом на кафедру физики Петербургского электротехнического института, которую возглавлял в то время изобретатель радио Александр Степанович Попов. Так состоялось первое знакомство профессора А.С. Попова со своим учеником и будущим последователем Д.А. Рожанским.

Рис. 10. Рожанский Дмитрий Аполлинариевич

Вот как сам Д. А. Рожанский описывает этот период своей жизни: «Мое знакомство с ним (с А. С. Поповым) началось только с осени 1904 г., когда я, окончив университет, начал вести под его руководством занятия со студентами в лаборатории Электротехнического института. Но эти непродолжительные личные отношения оставили неизгладимый след на моей дальнейшей деятельности, дав ей то направление, которое позволяет мне установить известную преемственную связь с научной работой А. С. Попова. В Геттинген я привез уже готовую тему, которая оформилась под влиянием последних опытов, производившихся А. С. Поповым. Эти малоизвестные и незаконченные опыты над применением Брауновской трубки для исследования электрических колебаний, в то время были работой пионера. Логарифмические спирали, получаемые на экране трубки, давали много материала для изучения затухающих колебаний и открывали в этом направлении широкие перспективы. Но в то время этот метод применялся сравнительно редко и, при высокой частоте колебаний, иногда совершенно неожиданным образом отказывался служить. К сожалению, внешние события в жизни А. С. Попова и затем смерть оборвали эту работу. И когда я, вернувшись из Германии, начал разрабатывать тот же метод, то не мог воспользоваться опытом и советами А. С. Попова, которые, несомненно, облегчили бы тот трудный путь, который пришлось пройти, и избавили бы от многих ошибок. И все же я не могу не считать себя учеником А. С. Попова…» [13].

На протяжении двух лет Д. А. Рожанский проводит летние семестры в Гетингене, где работает в лаборатории Н. Т. Симона. В эти и последующие годы он выполняет ряд исследований, посвященных поведению дуги и искры в электрической цепи переменного тока (преимущественно высокой частоты). Результаты проведенных исследований легли в основу магистерской диссертации, защищенной в октябре 1911 г. Диссертация получает высокую оценку и Д. А. Рожанскому присуждается премия имени А. С. Попова. В этой диссертации, озаглавленной «Влияние искры на колебательный разряд конденсатора», исследовалась особенность разряда конденсатора при наличии в разрядной цепи нелинейного элемента, каким являлась искра.

Читать дальше