В тогдашнем изобразительном искусстве подчеркивание мотива случайности могло сочетаться с демонстрацией нарочито рукодельного, «кустарного» происхождения объекта: ср. коллажи дадаистов и кубистов, в том числе и русских, с использованием газет, билетов, обрывков нот и объемных предметов, прикрепленных к холсту [185] См., например, часто цитируемую искусствоведами работу: Marcus S. The Typographic Element in Cubism, 1911–1915: Its Formal and Semantic Implications // Visible Language. 1972. Vol. 6. No. 4. P. 321–340 (неподписанный русский перевод фрагмента этой статьи см. в детском научно-популярном журнале «Введенская сторона» (Старая Русса) (2007. № 2): http://art-storona.ru/2007/2/article12.php).

.

В России не было «своего» дадаизма, однако в 1910-е годы интерес к случайности и произвольности образов усиливается у представителей разных направлений авангарда [186] Впрочем, строки «И чем случайней, тем точнее / Слагаются стихи навзрыд» появились в стихотворении Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать…» не в 1912 г., когда оно было написано, а в редакции 1928 г.

: ср., например, сборник стихотворений поэта-футуриста и режиссера Игоря Терентьева «17 ерундовых орудий» (Тифлис, 1919), в котором используются монтажные методы. На дадаистов и, возможно, на Малларме [187] Ср. образ «безграалия на горе» у Аксенова и постоянный мотив «отрицательной теологии» у Малларме.

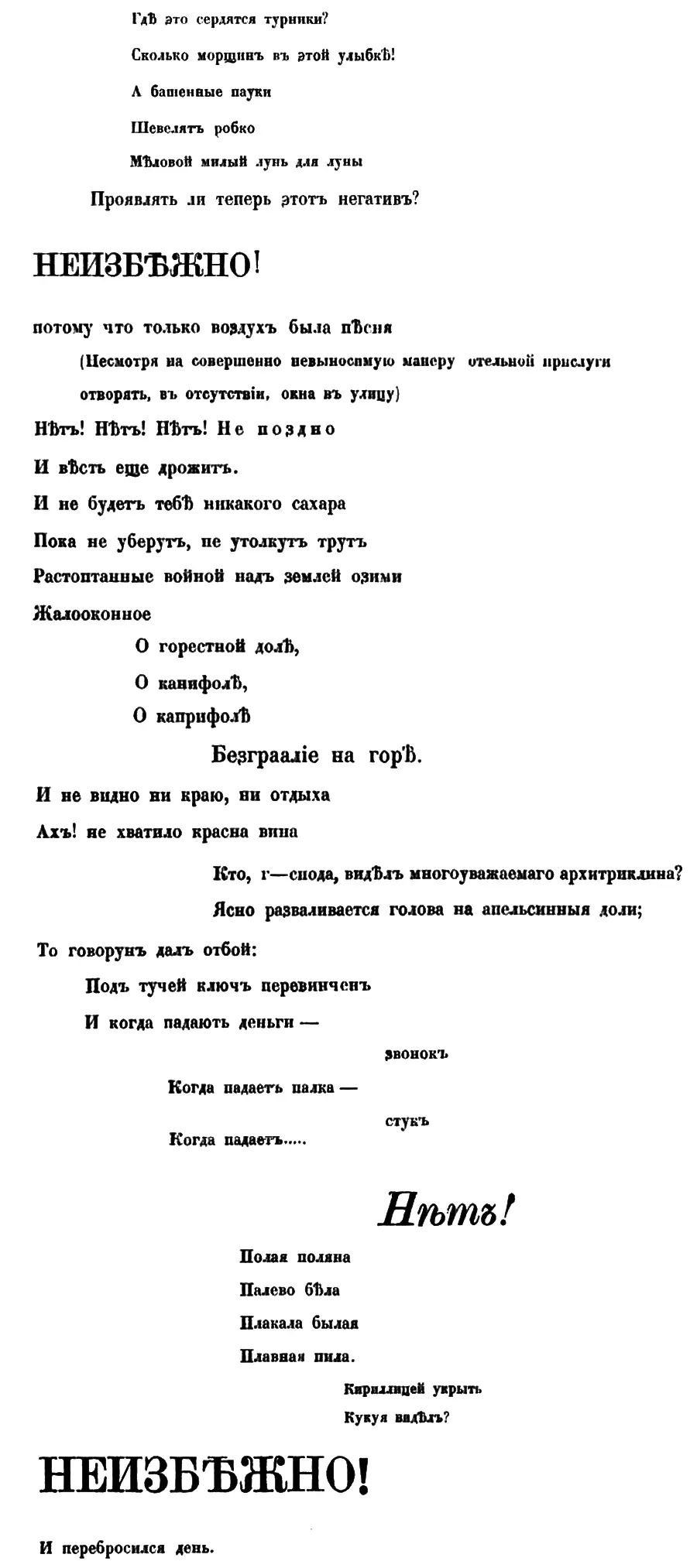

ориентировался поэт, переводчик и теоретик искусства Иван Аксенов в своем недооцененном стихотворении «Мюнхен» (1914). Оно основано на коллажировании фраз, разбросанных по странице, и использовании неизмененных или переиначенных цитат (в цитируемых ниже фрагментах «Отчего не медное отворять?» — ср. «Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят…» (Лк. 23: 34, церк. — слав. текст)). Стихотворение Аксенова представляет мир как основанный на случайности, одновременно воспринимаемый иронически и пугающий. Чтобы показать эстетический метод Аксенова, основанный на сочетании разнородных фрагментов с постоянными лейтмотивами, приведу здесь обширную цитату из этого стихотворения:

Гдѣ это сердятся турники?

Сколько морщинъ въ этой улыбкѣ!

А бешенные пауки

Шевелятъ робко

Мѣловой милый лунь для луны

Проявлять ли теперь этотъ негативъ?

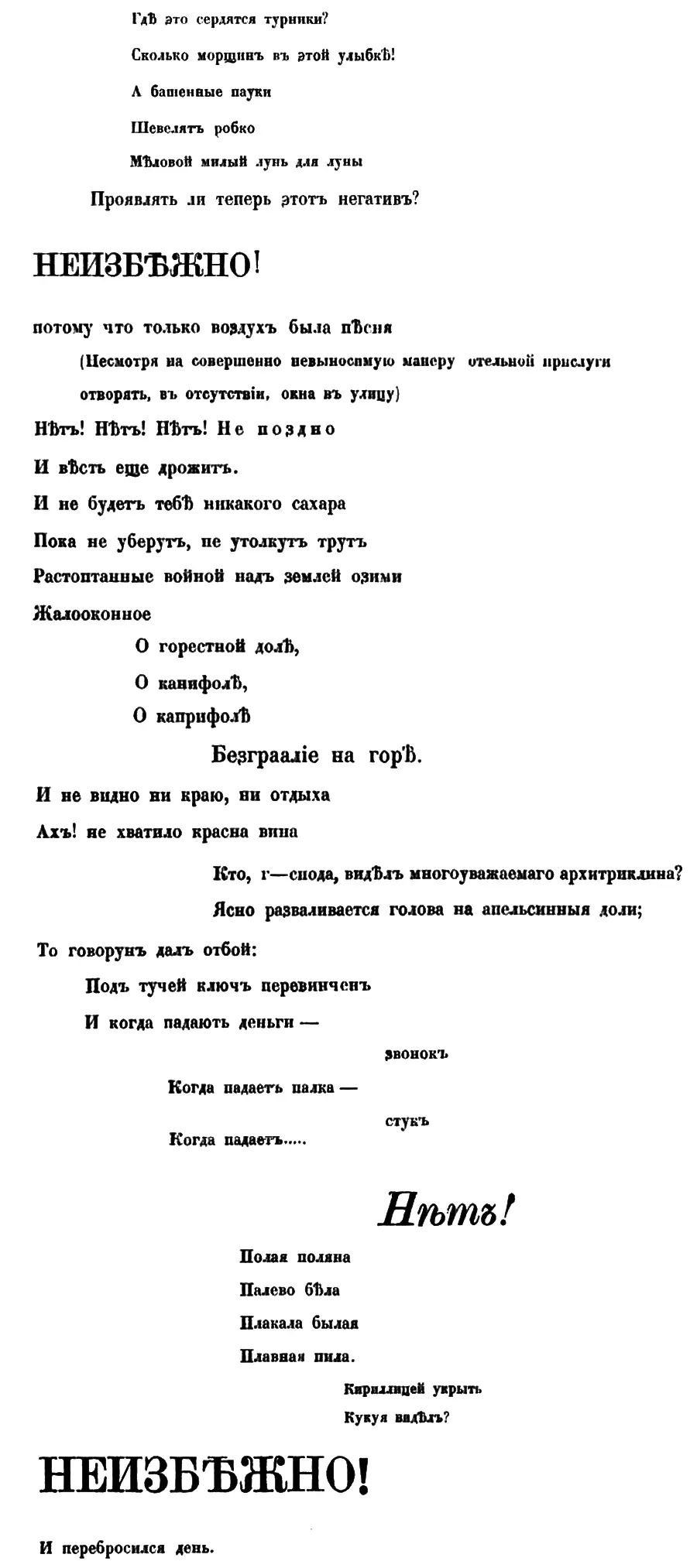

потому что только воздухъ была пѣсня

(Несмотря на совершенно невыносимую манеру отдельной прислуги

отворять, въ отсутствiи, окна въ улицу)

Нѣтъ! Нѣтъ! Нѣтъ! Н е п о з д н о

И вѣсть еще дрожитъ.

И не будет теюѣ никакого сахара

Пока не уберутъ, не утолкутъ трутъ

Растоптанные войной надъ землей озими

Жалооконное

О горестной долѣ,

О канифолѣ,

О каприфолѣ

Безграалiе на горѣ.

И не видно ни краю, ни отдыха

Ахъ! не хватило красна вина

Кто, г-спода, видѣлъ многоуважаемаго архитриклина?

Ясно разваливается голова на апельсинныя доли;

То говорунъ далъ отбой:

Подъ тучей ключъ перевинченъ

И когда падаютъ деньги —

звонокъ

Когда падаетъ палка —

стукъ

Когда падаетъ……

Полая поляна

Палево бѣла

Плакала былая

Плавная пила.

Кириллицей укрыть

Кукуя видѣлъ?

И перебросился день. [188] Аксенов И. Неуважительные основания. М.: Центрифуга, 1916. С. 13–17, здесь цит. с. 14–15.

Написавший это стихотворение (и несколько аналогичных) Иван Аксенов впоследствии стал не только поэтом, но и видным киноведом, адептом авангардного кино и автором первых русских монографий о Пикассо и Эйзенштейне [189] Аксенов И. А. Пикассо и окрестности: Монография. М., 1917. Книга об Эйзенштейне была написана в 1935 г. и выпущена посмертно: Он же. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника / Общ. ред., послесловие и коммент. Н. И. Клеймана. М.: Киноцентр, 1991.

. По-видимому, за его творческой эволюцией, среди прочего, стоит устойчивый интерес к монтажу.

Циклические модели истории и параллельные сюжеты в литературе и кинематографе

Еще одним источником монтажной стилистики стала критика гегельянских и позитивистских представлений о прогрессе. Эта критика, как известно, была манифестирована в учении Фридриха Ницше о вечном возвращении. Еще одним источником модернистских образов исторического процесса стали восточные учения о переселении душ, получившие популярность в Европе благодаря мистическим и оккультным движениям конца XIX века. Концепция цикличного повторения исторических событий, порожденная ницшеанскими идеями и идеями о переселении душ, повлияла на «предмонтажные» принципы в пьесе Федора Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан» (1909), блестяще проанализированной З. Г. Минц [190] Минц З. Г. К проблеме «символизма символистов». Пьеса Ф. Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан» // Труды по знаковым системам. Т. XXI. Тарту, 1987. С. 104–118 (Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 754).

. В этом произведении два сюжета, пародийно-русский и пародийно-французский, типографски оформлены в виде двух параллельных столбцов, как в филологических изданиях различных вариантов фольклорного текста. Минц показала, что одной из задач Сологуба было показать скрытое единство двух внешне противоположных по смыслу сюжетов [191] О значении для Сологуба идеи повторяемости истории и особенно индивидуальной биографии подробно писал В. Ф. Ходасевич в своем эссе об этом писателе: Ходасевич В. Ф. Сологуб // Ходасевич В. Ф. Тяжелая лира / Сост. и предисл. С. Г. Бочарова, коммент. И. З. Сурат и С. Г. Бочарова. М.: Панорама, 2000. С. 337–350, особ. с. 344–346.

— таким образом, конфликтное совмещение двух разных сюжетов функционирует в пьесе Сологуба как символ.

Читать дальше