А теперь поставьте себя на место рядового бойца или командира разбитой советской части, пригнанной весной 1941 года к границе из какой-нибудь «центрально-черноземной» области РСФСР. Что ему делать? Вокруг немцы и нейтральное (в лучшем случае), но склонное к доносительству население. Часть разгромлена, фронт неизвестно где. Домой пешком не дойдешь — и далеко, и через фронт надо где-то переходить.

Выход только один — сбиться в вооруженную группу, способную экспроприировать у селян продовольствие (что вполне по-большевистски) и скрыться в глухом лесу. Вот и вся мотивация «второй группы». Они были чужими на этой земле, поэтому применительно к данной категории партизан говорить о «народной войне» тоже не приходится.

Бежавшие из лагерей военнопленные ничем не отличались от «окруженцев» — такие же чужаки на территории Украины, Беларуси или Летувы. Хочу напомнить в этой связи, что немцы летом 1941 года отпускали украинцев, прибалтов и беларусов по домам. Отпустили много, около 300 тысяч человек, это примерно 20 стрелковых дивизий РККА по штатам 1941 года.

Отсюда вопрос — кто мог бежать из лагерей, находившихся в УССР и БССР? Правильно — представители иных национальностей. Даже если бежал беларус или украинец, то ему до родного дома было не так уж далеко. А вот куда податься скрывшемуся от вражеских овчарок пленнику родом из центральной части РСФСР или с Поволжья? Кругом «немчура», да равнодушное население, озабоченное лишь сохранностью своего «маёнтка» и скотины, а потому ни за какие коврижки не желающее помогать беглым красноармейцам. Фронт далеко, родное село (аул, кишлак) тоже, а кушать хочется каждый день. Дорога одна — в лес.

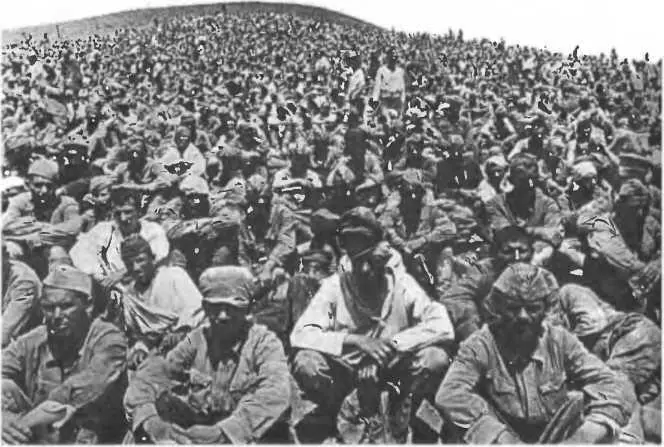

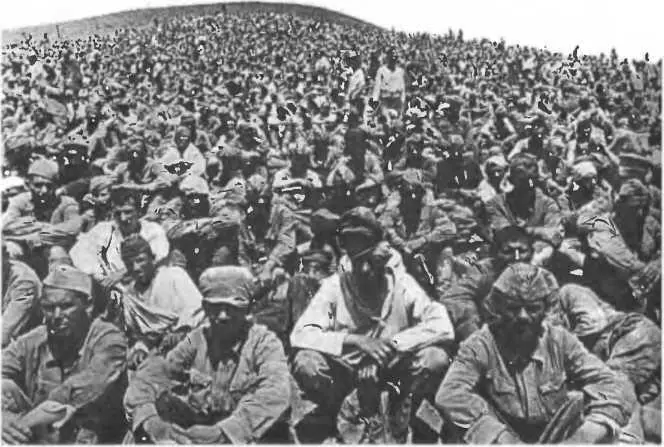

Пленные красноармейцы (БССР, лето 1941 г.).

Однако существовала еще одна многочисленная категория партизан — сами местные жители. Это ли не свидетельство «народности» советской партизанской войны? Нет, не свидетельство.

Никак не желают ангажированные властями (или мягче — руководством официальных институтов государства) историки России и Беларуси осознать ту истину, что «простой народ» (местное население) составлял в отрядах хоть и значительную, но подчиненную массу (да и то не раньше лета — осени 1943 года). Рядовой состав выполняет приказы командования — это закон. А кто командиры? Это наши первая и вторая группы.

«Сборный партизанский отряд /около 40 человек — М.П. /, столь удачно уничтоженный Зуевым осенью 1942 года при нападении на деревню Гендики, судя по документам, найденным у погибших, на три четверти состоял не из беларуских крестьян, а из парашютистов /сотрудников НКВД-НКГБ — М.П. / и бывших военнопленных.

Это по-своему показательно. (…) К осени 1942 года во всех отрядах установилось четкое „классовое“ разделение на „панов“ и „рабов“. Парашютисты, местные начальники-коммунисты, а иногда и бывшие пленные были „панами“, местные жители — „рабами“. Мирное гражданское население отмечало огромную разницу между теми и другими» [18] П. Ілынскі. Тры гады пад нямецкай акупацыяй у Беларусі (Жыцьцё Полацкай акругі 1941–1944). // Журнал «Архэ», 2004, № 3, с. 237.

.

К концу оккупации численность партизан в БССР (на Украине и других регионах подобной картины не наблюдалось) неуклонно росла. Как получилось, что население, которое в 1941 году готово было воевать вместе с Вермахтом, к 1944-му потянулось в лес? По Соколову очень просто — оно накушалось ужасов оккупации и прониклось ненавистью к оккупантам. На первый взгляд логично, на самом же деле «притянуто за уши». Разглядеть-то оно разглядело, но для «памяркоўных» беларусов это вовсе не повод браться за оружие. Сталин еще и не то с беларусами вытворял, однако партизанскую войну против него никто не начал.

Население было втянуто в борьбу искусственно.

Как происходило пополнение отрядов местными жителями? Вот два отрывка из немецких докладов:

«14 октября 1942 года командование тылового района 2-й немецкой танковой армии сообщало о действиях партизан: „Из различных областей района поступают сведения о насильном призыве в партизаны боеспособных жителей“».

Штаб 221-й охранной дивизии из группы армий «Центр» 9 марта 1943 года доносил: «В районе юго-западного Меркулова (65 км северо-западнее Гомеля) отмечено от 400 до 500 плохо вооруженных партизан. 20 процентов партизан являются принудительно завербованными местными жителями» (Армстронг, с. 64).

Читать дальше