Русские князья с детства готовились к ратным свершениям. В три года княжича торжественно сажали на коня, посвящая в воины.

На страницах летописи мы неизменно видим вокруг князя дружину — верных воинов, сопровождающих своего предводителя в радости и горе, при удаче и при неудаче. Дружинники сопровождают князя в поездках, сражаются за него в бою, дают ему советы (например, предупреждают об опасности), одним словом, это именно дружина — друзья, на которых князь всегда может положиться и которые образуют ядро древнерусского войска в случае большой войны.

Князь среди дружинников занимал положение «первого среди равных». Дружинники готовы были идти за князем в огонь и воду, но и князь понимал свою зависимость от дружинников и относился к ним соответственно. Он, как правило, не имел никаких бытовых преимуществ перед своим окружением, лично командовал в бою и принимал непосредственное участие в сражениях. Именно князю принадлежало право ритуального начала боя.

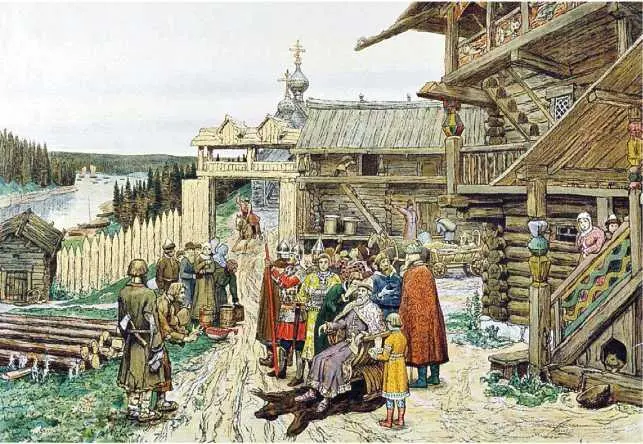

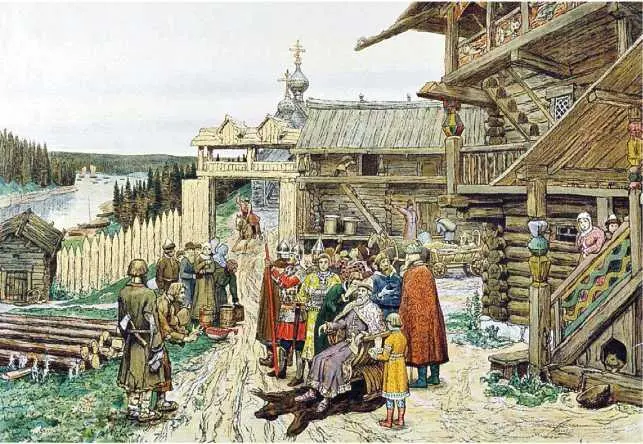

А. М. Васнецов. Двор удельного князя. Так мог выглядеть княжеский двор где-нибудь на северо-востоке Руси в XII веке. Рубленые бревенчатые постройки могли в это время достигать значительной высоты — об этом можно судить по материалам раскопок Новгорода. Впрочем, церковь с изящными куполами-луковицами на заднем плане картины относится к значительно более позднему времени — художник использовал образы архитектуры Русского Севера XVII–XVIII столетий.

Дружинника нельзя было нанять за плату, он шел служить князю, руководствуясь иными принципами; здесь играли роль в первую очередь личная харизма и военные заслуги князя. «Златом и серебром не имам налезти дружины, — сказал в свое время сын Святослава Владимир Святой, — а дружиною налезу серебро и злато…».

Пожалуй, наиболее выразительным из наших князей-дружинников можно считать Святослава Игоревича. Кстати, именно на недолгое, но бурное его правление приходится наивысший расцвет «дружинной культуры» — особого воинского антуража русов.

Как раз ко времени Святослава относится краткая, но очень показательная летописная заметка об отношениях князя и дружины. Когда крестившаяся в Константинополе княгиня Ольга, мать Святослава, убеждала сына креститься, тот ответил категорическим отказом, объяснив это именно тем, что дружина начнет над ним смеяться.

Единение князя и дружины строилось не только на личной преданности дружинников своему вождю, но и на вещах сугубо материальных — благосостояние дружинников напрямую зависело от князя. Военный предводитель с незапамятных времен по обычаю обязан был кормить и содержать дружинников, и одной из главнейших добродетелей вождя всегда считалась щедрость. Главным источником дружинных доходов была дань с подвластных племен и военная добыча. Если князь по каким-то причинам не оправдывал ожиданий дружинников по части вознаграждения, инициатива следующего военного похода могла исходить «снизу» — например, в свое время воины Игоря уговорили его пойти грабить древлян, что и привело к гибели князя…

В. М. Васнецов. Отдых Владимира Мономаха на охоте. Охота была излюбленным развлечением русских князей, своеобразной боевой тренировкой. Князь Владимир Всеволодович Мономах оставил в своем «Поучении», адресованном детям, красочное описание своих охотничьих приключений — он упоминает опасные схватки с дикими быками-зубрами и турами, оленями, медведями.

Князь распределял между своими воинами добытые в боях сокровища, дарил дружинникам ценные подарки и устраивал пиры.

Пир для человека Древней Руси ни в коем случае не был заурядной попойкой. Это было в известном смысле священное действие, повторение пира богов. Для скандинавских воинов пир конунга воспроизводил тот пир, который бог войны и победы Один устраивал в Вальгалле для павших в боях воинов-эйнхериев. Пир был окном в мир богов. Так что вовсе не только питье хмельных напитков как таковое имел в виду сын Святослава Владимир, когда сказал: «Руси есть веселье питие, не можем без того быти…».

А один из сыновей Владимира, князь-братоубийца Святополк Окаянный, из-за дружинного пира однажды проиграл сражение. В решающий момент, когда уже пора было строить войско и готовиться к бою, Святополк, по словам летописца, «пил бе с дружиной своею…». Результатом стала военная катастрофа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу