Древнерусские воины — дружинники и ополченцы. Авторы реконструкций — Д. Бельский, В. Присекин, О. Рублёв, М. Татаринов. Клуб «Ладога» (Санкт-Петербург).

Именно с описания печенегов начал свой трактат «Об управлении империей» Константин Багрянородный. Он подробно описал процедуру установления контактов между имперскими дипломатами и печенежскими ханами. Византийцы регулярно предпринимали посольства в Степь. Направлялись посланцы императора через Херсонес, византийскую провинцию в Крыму.

Соседи печенегов боялись. У Константина описан замечательный эпизод византийско-венгерских отношений:

«Когда клирик Гавриил как-то был послан к туркам (турками Константин называет венгров. — М. С. ) по повелению василевса и сказал им: „Василевс заявляет вам, чтобы вы отправились и прогнали пачинакитов с мест их, а вы расположились бы вместо них, так, как прежде там располагались, — дабы находиться близ царственности моей и дабы, когда я того пожелаю, я отправлял послов и вскорости находил вас“, — то все архонты турок воскликнули в один голос: „Сами мы не ввяжемся в войну с пачинакитами, так как не можем воевать с ними, — страна их велика, народ многочислен, дурное это отродье. Не продолжай перед нами таких речей, не по нраву они нам“».

Такое отношение «турок» к перспективе войны понятно — именно удары печенегов вынудили венгров к откочевке из Причерноморья. Сместившись под давлением печенегов на запад, венгры, в свою очередь, разрушили своими набегами Великоморавское княжество.

Кольцевидная фибула — застежка плаща. Швеция, X в. Автор реконструкции В. Качаев. Такими фибулами с длинными иглами застегивали свои плащи на правом плече воины-викинги.

В XI в. печенегов прогнали из степей половцы, другой тюркоязычный народ, пришедший с востока. Но увлекательная и сложная, растянувшаяся почти на двести лет история русско-половецких отношений лежит уже за рамками нашей книги.

Традиции степных народов стали важным источником военного знания для зарождающейся Руси. Беспрерывные войны со степняками вырастили русскую конницу, которая с XI в. могла на равных биться с половецкими всадниками и долгое время была основной ударной силой русского войска.

А еще один важный импульс в развитии военного дела пришел на Русь из Северной Европы — от скандинавских народов.

…Дальними предками современных датчан, норвежцев и шведов были германские племена, расселившиеся с юга на север по Скандинавскому полуострову незадолго до начала новой эры. Все они говорили на одном языке, имевшем некоторые диалектные отличия. Занятиями их были земледелие и скотоводство. Но земледелием в гористой Скандинавии можно заниматься далеко не везде, и для жителей будущей Норвегии и западной Швеции скотоводство вышло на первый план.

Жили древние скандинавы большими семьями, каждая такая семья занимала «длинный дом» — огромную постройку под крышей из дерна. В таком длинном доме жили сразу несколько поколений. В неотчуждаемой собственности такой семьи находились пашни и пастбища. Позднее, с ростом населения, семьи и их недвижимые владения стали дробиться, но и тогда родичи не теряли связи друг с другом и селились по соседству. Так образовывались крупные хутора и усадьбы.

Природные условия Скандинавии не позволяли ее обитателям расселяться деревнями, так, как жили, например, восточные славяне. Впрочем, и о славянах ранневизантийские авторы пишут, что их поселения невелики и разбросаны далеко друг от друга по огромному пространству.

Каждый современный народ континентальной [10] К скандинавским народам относятся также живущие на островах Атлантики исландцы и фарерцы.

Скандинавии (норвежцы, датчане и шведы) сложился на основе нескольких древних племен. Так, в Норвегии обитали эгды, херды, ругии, тренды, халейги и многие другие, более мелкие племена. Швецию населяли мощные племенные союзы свеев и гаутов. На балтийском острове Готланд жили гуты, чьи потомки до сих пор четко отделяют себя от континентальных шведов. В Дании расселились даны и юты.

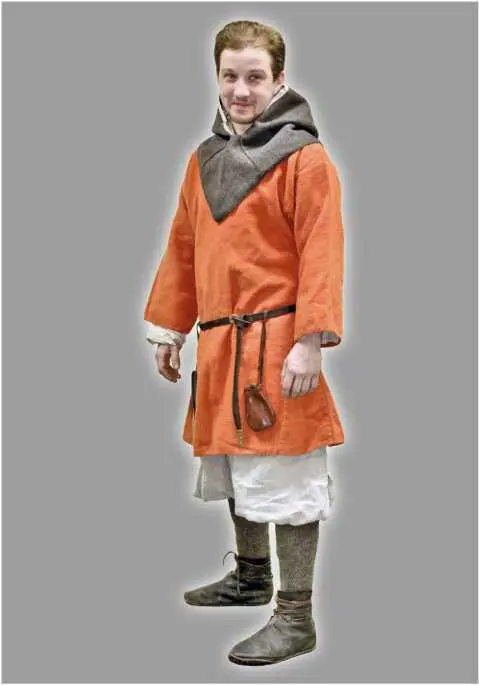

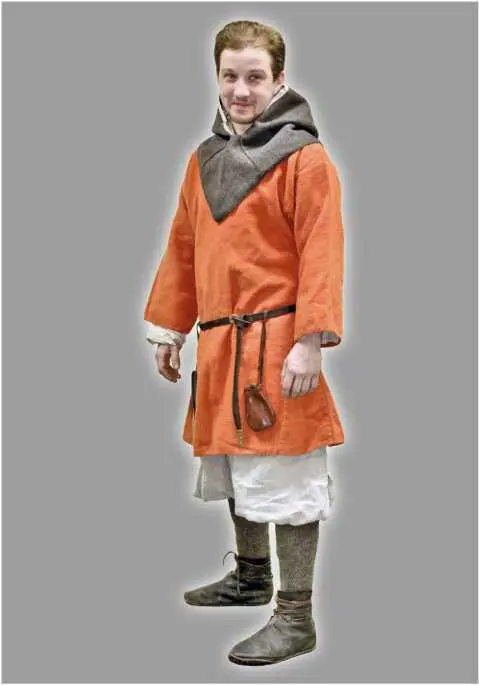

Скандинавский общинник-бонд. Автор реконструкции Е. Алексеев. Основу костюма скандинавов составляли рубашка и штаны, которые снизу закреплялись обмотками — длинными полосами ткани, или высокими шерстяными чулками. В отличие от Степи и Руси, в Скандинавии не сложилось традиции украшать бляшками пояса (но зато богато украшалась конская упряжь). Пояс зачастую имел только пряжку и наконечник. На пояс подвешивались необходимые в быту вещи — ножи, кошельки, осельки, кресала и т. п.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу