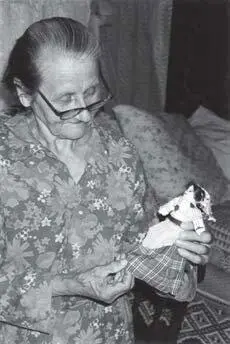

Илл. 97

Процитируем эпизод из автобиографической повести детской писательницы конца XIX – начала XX века Клавдии Лукашевич, в котором она подробно описывает свои детские впечатления от процесса изготовления кукол.

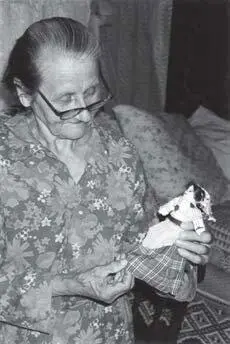

«Иногда няня, еще не окончив уборки кухни, говорила: „Сегодня станем куклу шить“. Радости нашей нет границ. Няня была великая мастерица в этой работе. Сшить куклу не очень-то просто. Надо разыскать белых тряпок для туловища, старых чулок для лица, веревок для волос, разных лоскутиков, ленточек, бус и т. п. ‹…› Но вот целый ворох тряпок уже в детской. Няня надела круглые модные очки и вооружилась иглой. Сестра Лида и я, не спуская восторженных глаз, жадно следим за тем, как созидается кукла. ‹…› В умелых руках няни сначала появлялось туловище, с руками и даже пальцами, с ногами и головой. ‹…› Голова делалась непременно из старого чулка и мало-помалу оживала. ‹…› Мы с Лидой раскручивали веревку, няня ее расчесывала… И на голове вырастали длинные чудные волосы… Но милее всего было, когда на меня взглядывали веселые черные глазки из бусинок и улыбался красный рот из шерсти. Мне казалось, что на свет Божий появился человек. Я обнимала новую куклу и начинала ее любить, как живое существо. Любовь моя к куклам доходила до какого-то странного одухотворенного чувства… Это были мои дети, мои заботы… Я играла в куклы до шестнадцати лет» [Лукашевич 1994, с. 119–121].

В некоторых традициях процесс изготовления кукол превращался в коллективное действо. «Обычно в семье у каждой женщины, а с определенного возраста и у девочки имеется меховая, красиво орнаментированная сумка либо берестяной короб, где хранятся лоскутки, обрезки кожи, бисер и т. д. Весь этот материал и служит для пошивки кукол. Куклы шьются с большой охотой и преимущественно в летнее время обычно во вторую половину дня, когда девочки свободны от домашних работ. Если семья велика, то к шьющей матери присоединяются и девочки и начинают шить кукол. Иногда к девочкам одной семьи присоединяются другие, и тогда работа становится общей» [Оберталлер 1935, с. 46].

В тех случаях, когда взрослые не принимают участия в изготовлении куклы, они используются детьми в качестве консультантов и их мнение оказывает существенное влияние на этот процесс: Б. Й. Бломмерс «Кукла» ( см. илл. 98) ; Э. Питерс «Изготовление куклы» ( см. цв. вкл. 9 ). По воспоминаниям, «нам мама не шила. Некогда было. Нас семь было. ‹…› Вот так вот скрутишь и пришиваешь одну ножку, вторую. Тут ручки, а тут ножки. [Туловище набивали] хлопками и головку. Ага. Из хлопок. Они мякенькие. А на личико какую-нибудь тряпочку новеньку. А потом берёшь химический карандаш – глазки, брови, вот, ресницы, губки, волосики. Вот чешешь [себе] голову, начешешь этих волосиков. На головку [кукле] тряпочку наложишь, пришьёшь их, волосики. Вот так волосы расчешешь – прядь, а потом косу плетёшь ей, кукле. Платья шили, юбочки, кофточки, тапочки на ноги сошьём. Одеваем и играем. Ой, как живые были! ‹…› И вот скажешь: „Мама, вот какая кукла!“ – „Эх, какая хорошая!“…» [ЛА СИС, с. Юлово Инзенского р-на Ульяновской обл.]. Взрослые часто принимали участие и в изготовлении игрушек для мальчиков – см. илл. 99, Л. Энтц. Лошадка в подарок.

Куклы детей народов Крайнего Севера, собранные в музеях [Кустова 1997; Баранова 1991], наглядно свидетельствуют о том, какой степени совершенства достигают девочки в изготовлении кукольного гардероба и следовательно какого совершенства достигают в изготовлении одежды, обуви, в пользовании иглой и ножом [Красильников 2002]. Кукла, являясь предметом постоянной заботы со стороны девочек, как охранительница родовых функций будущей женщины, с раннего детства служила обучению ведению хозяйства и шитью. По богатству и качеству кукольного гардероба будущий муж судит о том, насколько будущая жена и мать овладела всеми женскими умениями и готова к супружеской жизни.

Как мы уже указывали в главе «Роль куклы в онтогенезе», при игре очень важен фактор установления эмоционального контакта с игровым предметом. Поэтому и традиционные, и современные игровые куклы обычно имеют имена. В качестве распространенных кукольных имен, иногда имеющих уже нарицательное значение, т. е. равнозначных слову «кукла», можно назвать Катька, Машка (Манька, Матрёшка), Зоя [ЛА МИА, с. Панкратово Парфеньевского р-на Костромской обл., Катька ; ЛА СИС, пос. Сурское, с. Юлово Сурского р-на Ульяновской обл., Матрёшка ; Борисов 2008, т. 1, с. 399–403, матерчатая матрёшка, кукла Катя, кукла Зина]. Об их переходе в разряд нарицательных можно судить, например, по следующему замечанию СВ. Иванова: «Кукол-женщин современные телеуты называют „куколка“ или „катька“, но существовало и их местное название – кат-кижи. Куклы-мужчины известны под именем эр-кижи – „мужчина“, „человек“. Не исключено, что на появление кукол у телеутов и на их форму могли оказать влияние куклы местного русского населения» [Иванов 1979, с. 43]. По-видимому, в этом же ряду надо рассматривать слова «лёля», «ляля», употребляющиеся для обозначения куклы и грудного младенца преимущественно детьми [ЛА МИА, с. Коржевка Инзенского р-на Ульяновской обл., Ляля].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу