Но, конечно, все это постепенно складывалось ближе к концу XIX в.

Партии шедших по этапу пешком собирались небольшими – человек по 50, лишь в сибирских городах постепенно увеличиваясь за счет присоединяющихся партий из других мест. Для имущества, женщин с детьми и больных за этапом ехали подводы. Ссыльных могли в собственных экипажах сопровождать их семьи. Так что сцена отправки арестантов из тюремного замка на вокзал, изображенная нам Никитой Михалковым в «Сибирском цирюльнике», – с бегом арестантов трусцой под мат и нагайки конвойных казаков – ложь, точнее, «режиссерская находка»: знаменитый режиссер слегка перепутал эпохи. Все арестанты одевались в казенные холщевые штаны, суконные халаты и круглые шапки серого цвета, а на ногах были кожаные коты (высокие башмаки) с портянками.

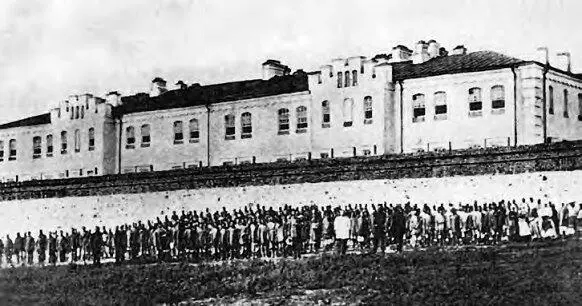

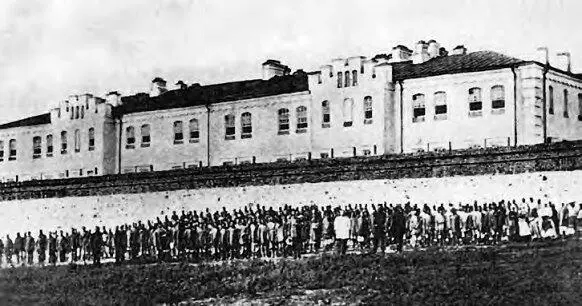

Нерчинский каторжный замок

Содержание арестантов было очень скудным, и еще в начале XIX в. тюремная стража иногда водила колодников по городским улицам для сбора подаяния; при сочувствии населения к «несчастненьким» подаяние было обильным, так что арестанты могли даже подкармливать солдат стражи, также содержавшихся очень плохо. Даже еще в 60-х гг. XIX в., по воспоминаниям Свешникова, «еще дозволялось пересылаемым арестантам при проходе в столицах собирать подаяние; для этого из среды их выбирался староста, которого оставляли незакованным и обязанность которого состояла в том, чтобы принимать подаяние и затем делить его между арестантами» (160; 90). Из этого подаяния начальнику конвоя выделялась заранее оговоренная сумма, чтобы он провел этап по наиболее «щедрым» улицам и не спешил; особенно обильным было подаяние на улицах и в городах, заселенных старообрядцами. При проходе через Москву на человека в партии приходилось иной раз рублей по 30: «Москва подавать любит… И не было еще такого случая, чтобы партия какая не везла за собою из Москвы целого воза калачей… С офицером был такой уговор: на улицах останавливаться дольше. За пять часов остановки сто рублей самому Ивану Филатьевичу (офицеру) и 10 рублей Семену Миронычу (унтер был)» (106; 27). Владимир в этом отношении считался городом скупым, Вязники – тоже не из щедрых, Нижний – потароватее Вязников, но не было к арестантам сердобольнее большого торгового села Лыскова, Казани, Кунгура, Екатеринбурга да Тюмени.

В течение многих десятилетий правительство раз за разом запрещало сбор арестантами подаяния по улицам – и все напрасно: традиция и алчность конвоиров превозмогали. Единственно, что удалось запретить, так это пение кандальниками «Милосердной» в самой России, замененное барабанным боем; но в Сибири «Милосердная» разливалась по улицам, как река: «Милосердные наши батюшки, / Не забудьте нас, невольников, / Заключенны-и-х – Христа-ради! / Пропитайте-ка, наши батюшки, / Пропитайте нас, бедных заключенны-и-х! / Сожалейтеся, наши батюшки, / Сожалейтеся, наши матушки, / Заключенны-и-х, Христа-ради!».

Но уже на месте водворения содержание увеличивалось: ссыльнокаторжные ведь работали. Каждому арестанту полагалось по фунту мяса летом и по 3/ 4фунта в остальное время года, 1/2 фунта крупы и 10 золотников соли. На картофель, капусту, лук для щей зарабатывали в праздничные дни; эти же деньги шли и в доход тюрьмы, да на руки арестанты получали в месяц: рабочие – по 75 коп., а мастеровые – от одного до двух руб. Казна давала только кормовые деньги – 5 коп. в сутки и 4 фунта печеного хлеба; летом, во время промыслов, с казны сходило по 5 фунтов хлеба. Больным выдавался половинный оклад, другая же половина удерживалась на лазаретную пищу. Одежды работающим арестантам полагалось: на два с половиной месяца холщевая рубаха, суконные порты, три пары юфтевых чирков, пара рукавиц и на год шинель сермяжного сукна и суконная поддевка. Однако в период горных работ обувь и рукавицы выдерживали только две недели (106; 99 – 100).

На местах охрана осужденных была плохой, а на Сахалине ее по существу не было, и огромное количество беглых тянулось через Сибирь домой, питаясь подаянием. Сибирь для варнака, беглого каторжника, была истинным раем: население, зачастую из таких же осевших на землю беглых или из ссыльнопоселенцев, было снисходительным, и в деревнях на ночь за окно, на специально устроенный подоконник, выставляли каравай хлеба, кринку молока, пригоршню табака. Строгой была только стража в крепостях и каторжных тюрьмах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу