В ходе серийного производства в конструкцию Т-37А был внесен ряд изменений. Так, первоначально корпуса танков собирались из брони толщиной 4-6-8 мм, а с марта 1934 года перешли на листы 4-6-8-10 мм, увеличив толщину бортов с 8 до 10 мм. Начиная с 1935 года на танках Т-37А стал использоваться штампованный кормовой лист корпуса (до этого его гнули на специальном прессе), передний лист башни стал крепиться на болтах, а надгусеничные поплавки изготавливались пустыми, без набивки их пробкой (такие корпуса в документах того времени иногда назывались «безпоплавковыми»).

В ходе серийного производства танки Т-37А оснащались двумя типами корпусов и башен — клепаным и сварным. Первый тип изготавливался на Подольском крекинго-электровозостроительном заводе имени Орджоникидзе и был наиболее массовым. Герметичность корпуса при движении на плаву обеспечивалась прокладкой между листами брони мешковины, пропитанной суриком.

Сварные корпуса производились Ижорским заводом в Ленинграде, но объем их производства был небольшой. Дело в том, что подольский завод в 1933–1935 годах не мог обеспечить изготовление необходимого количества корпусов для обеспечения выпуска танков Т-37А.

Для ликвидации этого «узкого места» в производстве плавающих танков в 1934 году к производству бронекорпусов Т-37А подключили Ижорский завод, имевший мощную производственную базу и большой опыт работ в этой области.

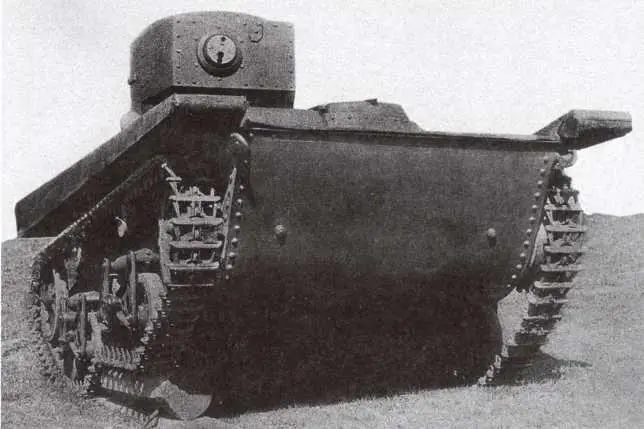

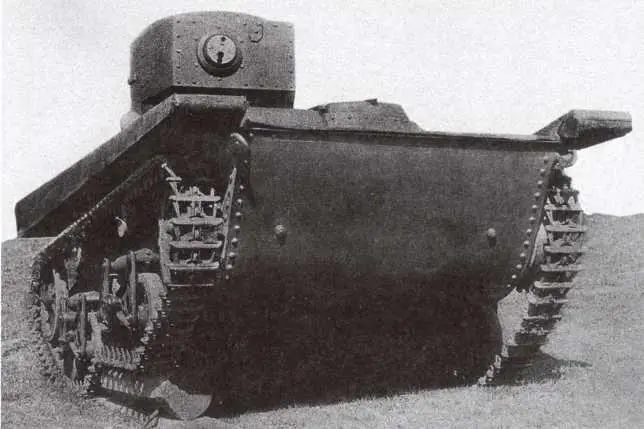

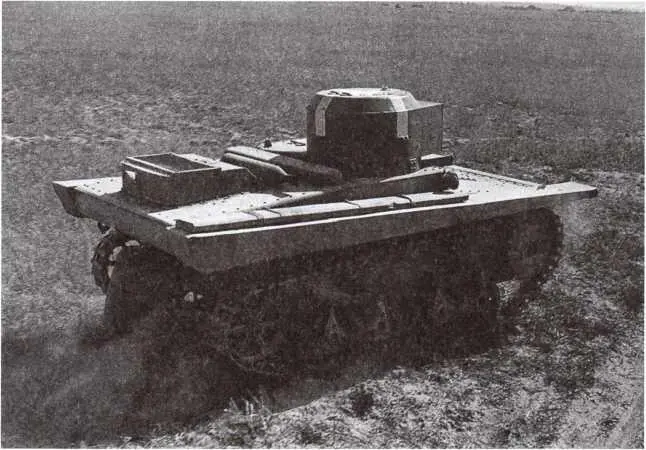

Танк Т-37А с бронекорпусом производства Подольского завода имени Орджоникидзе на испытаниях. Лето 1935 года. На этих фото хорошо видна работа тележки подвески при преодолении препятствия (АСКМ).

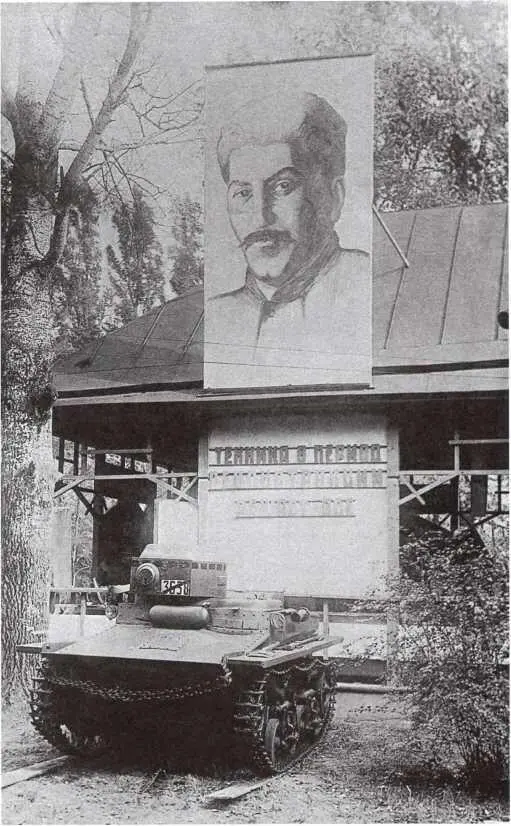

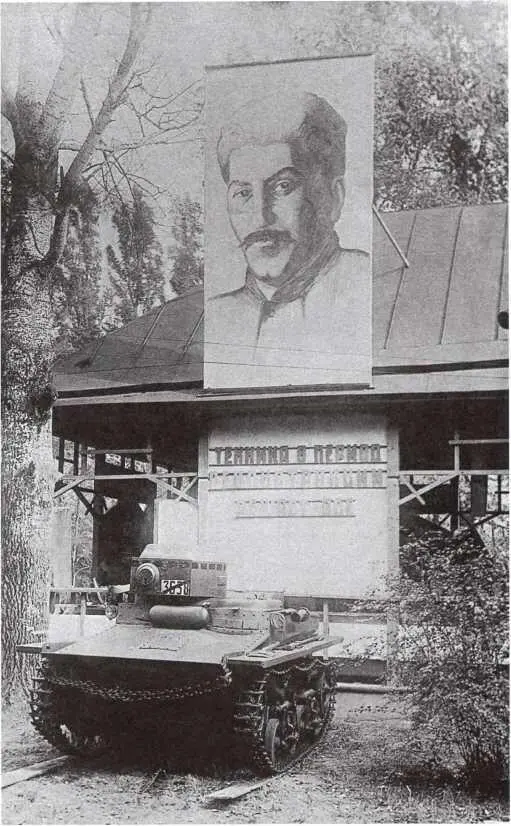

Танк Т-37А первых выпусков (без поплавков) во время инспекторского смотра 45-го механизированного корпуса. Киевский военный округ, октябрь 1933 года. На переднем листе башни нанесен военный номер танка, вместо троса на буксирных крюках закреплена цепь (АСКМ).

Однако Ижора, и без того загруженная изготовлением корпусов для БТ, Т-26, Т-28 и броневиков (не считая заказов военно-морского флота), не справлялась со спущенным планом по Т-37А. Так, в письме, направленном дирекцией завода № 37 руководству Спецмаштреста в январе 1936 года, говорилось: «Недовыполнение в 1935 году плана по танку Т-37А для НКВД объясняется исключительно недопоставкой заводу корпусов с Ижорского завода в количестве 30 штук» (10).

Только к 1936 году, после проведенной реорганизации и введения в строй новых цехов, Подольский крекинго-электровозостроительный завод имени Орджоникидзе смог полностью обеспечивать бронекорпусами программу по выпуску плавающих танков.

Наряду с линейными танками, с 1934 года выпускались и радийные танки [3] В отечественной и иностранной литературе радийные танки часто называют командирскими, хотя это и не совсем верно — танки с радиостанцией имелись не только в распоряжении командиров подразделений.

, оснащенные радиостанцией 71-ТК. Как уже говорилось, первые два радийных Т-37А были готовы осенью 1933 года и участвовали в ноябрьском параде на Красной площади. Они имели поручневую антенну, установленную на надгусеничных полках. Ввод антенны находился за люком механика-водителя, а с введением надгусеничных поплавков его перенесли вперед на верхний лист корпуса. Для предохранения антенны при движении танка по лесу и кустарнику в передней части поплавков установили специальные защитные ограждения в виде треугольных рамок.

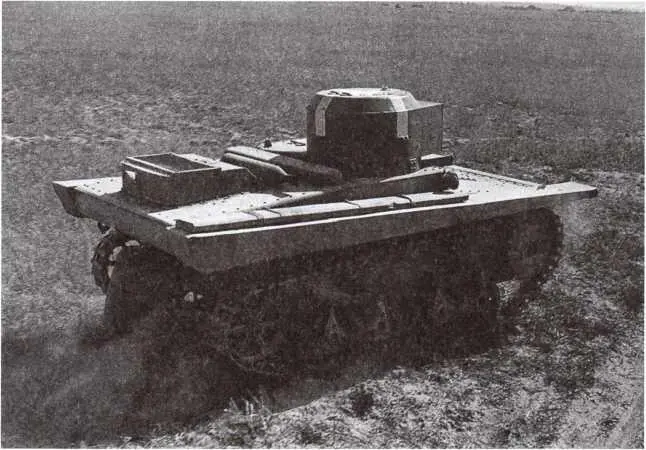

Танк Т-37А на Больших Киевских маневрах. 12–17 сентября 1935 года. На башне виден белый крест для опознавания «своей» авиацией (ЦМВС).

Всего за 1932–1936 годы было изготовлено 1909 линейных и 643 радийных танка Т-37А.

ХИМИЧЕСКИЕ Т-37А. В 1935 году в конструкторском бюро завода «Компрессор» был разработан комплект съемной химической аппаратуры для танка Т-37А. В зависимости от заправки ее можно было использовать для огнеметания или постановки дымовых завес (дымопуск). 21 мая того же года на научно-испытательном химическом полигоне прошло испытание танка с этой аппаратурой. Она состояла из «резервуара емкостью 37 литров, баллона сжатого воздуха — 3 литра, приспособления для дачи давления (редуктор, манометры), брандспойта с резиновым шлангом, зажигательным приспособлением и горелкой и трубопровода для дымопуска». Масса всей аппаратуры составляла 89 кг. При полной зарядке резервуара огнесмесью можно было произвести 15 выстрелов на дальность до 25 метров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу