В «Отчете о работе заводов Спецмаштреста за 1933 год» о выпуске танков на заводе № 37 было сказано следующее:

«На смену снятой с производства танкетки Т-27 завод имеет совершенно новый тип плавающей машины Т-37, которая значительно превосходит по сложности и трудоемкости Т-27. Причины невыполнения плана следующие:

— отсутствие точно разработанного технологического процесса;

— абсолютное отсутствие организации производства;

— неудовлетворительное состояние производственного планирования;

— плохое планирование;

— несвоевременная поставка кооперированными заводами полуфабрикатов и их низкое качество.

Отсутствие системы в работе завода заставило завод прибегать к штурмовщине, то есть напряженной работе в конце месяца, квартала и года и абсолютно спокойной работе в начале этих периодов» (8).

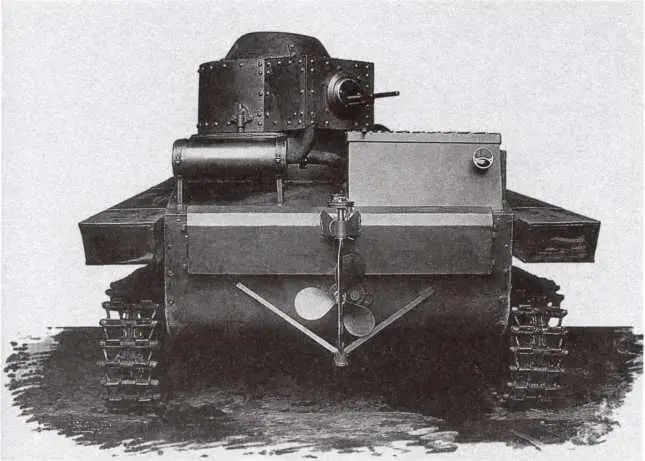

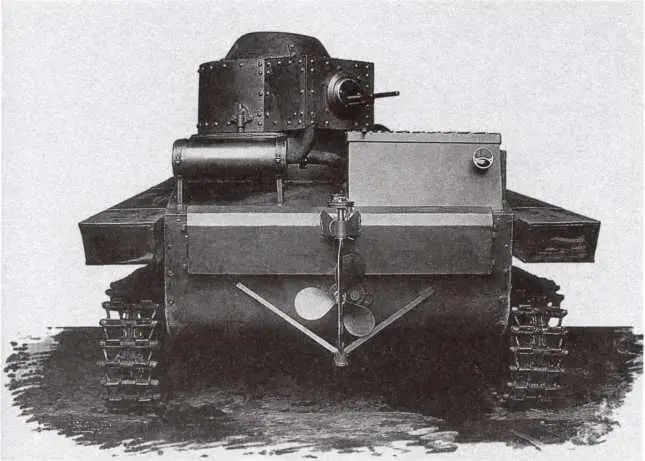

Опытный образец танка Т-33 конструкции ОКМО, вид сзади. Хорошо видна конструкция винта и руля. 1932 год (АСКМ).

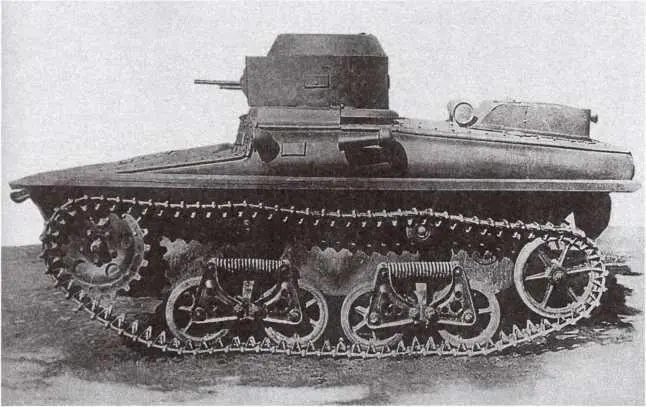

Машины Т-37А выпуска лета-осени 1933 года (в документах того времени иногда именовались «танками первой партии» или «первого выпуска») несколько отличались от более поздних машин. Они имели борта корпуса с выштамповками в верхней части, на них отсутствовал волноотражательный щиток на верхнем листе корпуса и поплавки над гусеницами (вместо последних были установлены плоские надгусеничные полки).

Все танки первой партии имели большое количество недостатков и с большим трудом принимались представителями военной приемки. Учитывая их низкое качество изготовления, руководство Управления механизации и моторизации РККА приняло решение о «передаче всех этих машин в учебные подразделения для подготовки экипажей».

В 1934 году руководством Спецмаштреста были приняты меры по улучшению выпуска плавающих танков: на заводе № 37 началась постройка двух новых цехов, которые оснащались закупленным за границей оборудованием, несколько увеличилось число рабочих и инженеров. Но, несмотря на это, производство Т-37А шло с большими трудностями. Так, в отчетных документах треста специального машиностроения за 1934 год о работе завода № 37 сообщалось следующее:

«Абсолютно неудовлетворительное как техническое, так и общее руководство заводом в конце 1933 и начале 1934 года создали серьезный прорыв в 1-м полугодии 1934 года…

Смена руководства заводом и руководства отдельных участков при напряженной и упорной работе всего коллектива, создали в начале второго полугодия перелом в работе, который и послужил основным фактором выполнения программы по главным изделиям.

Танки Т-37А первых выпусков (с поплавками и без) и Т-41 (показаны стрелками) проходят по Красной площади. Москва, 7 ноября 1933 года (АСКМ).

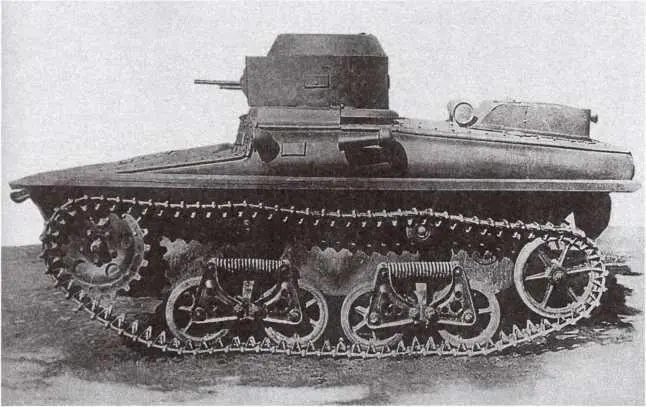

Танк Т-37А первых выпусков, 1934 год. Машина еще не имеет поплавков над гусеницами (АСКМ).

Танк Т-37А первых выпусков, вид слева. 1934 год. Борта корпуса над надгусеничными полками имеют дополнительные выштамповки (АСКМ).

В течение года завод испытывал большие затруднения в снабжении стальным литьем, ковким чугуном (для изготовления траков гусениц), корпусами, моторами, задними мостами и т. п.

Несмотря на довольно неблагоприятные условия работы завода, отсутствие плановости и наличие штурмовщины, последним все же проделана большая работа по освоению новейшей техники. Основными работами в этой области следует считать:

— на двигатель машины Т-37А с новым безпоплавковым двигателем конструкции работника завода Архарова установлена алюминиевая головка цилиндров, дающая 20% повышения мощности мотора „Форд“ при работе на обычных сортах горючего;

— серийная машина Т-37А оборудована радиостанцией;

— для освобождения от импорта каучука были изготовлены катки с обрезинкой из отечественного каучука союзного производства» (9).

Каждый изготовленный заводом танк Т-37А перед передачей его в войска проходил два испытания. Первое проводилось непосредственно заводом (без участия представителя военной приемки) и проходило на Черкизовском пруду, недалеко от заводской проходной (этот пруд существует и сейчас. — Прим. автора ). Целью этого испытания была проверка герметичности корпуса танка и слаженности работы всех его механизмов. Второе испытание проводилось военпредом и являлось приемо-сдаточным. Для этого все танки, догруженные до полной боевой массы и с экипажем из двух человек, совершали 25-километровый марш на подмосковное Медвежье озеро. Здесь проходили испытания на плаву в течение 30 минут при движении на максимальной скорости. За это время в корпус танка не должно было проникнуть более 1,5 л воды, в противном случае танк мог быть забракован военпредом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу