Ближайшая прислуга могла находиться и в лакейской, которая, следовательно, должна была сообщаться с личными покоями господ, а также в девичьей – аналоге лакейской, где комнатная женская прислуга занималась работами (шила, гладила, вышивала, плела кружева, вязала), а также ела и спала, если только ее не дергали беспрестанно подать, принять, поправить, унести, вытереть и т. д.

Вот каков (к концу XIX в.) был усадебный дом довольно богатого помещика Орловской губернии. «Дом небольшой. Внизу небольшой зал, за ним гостиная, дальше столовая. Из гостиной выход на террасу, защищенную от солнца крышей и густой стеной дикого винограда. Из гостиной двери в большую столовую. Кроме того, в нижнем этаже шесть спален, вытянутых вдоль коридора, проходящего посередине дома, с лестницей на верхний этаж. Там тоже коридор и по одну сторону тоже шесть комнат – три бывшие детские, а теперь спальни для приезжей молодежи, вроде меня, и три для прислуги. Наверху по другую сторону коридора – большие кладовые и гардеробная, в которой десятками лет хранились платья бабушек и формы дедов…

Для освещения в гостиной, зале и столовой висели керосиновые лампы с белыми фаянсовыми абажурами. В некоторых спальнях у ночных столиков были стоячие лампы, а когда дом был переполнен, то спать в отдельные комнаты шли со свечой. В спальнях на больших деревянных или мраморных умывальниках стояли фаянсовые разукрашенные тазы и кувшины, в которые горничные с утра наливали воду. К такому ассортименту принадлежала выдержанная в том же стиле ночная посуда. Для того чтобы помыться целиком, надо было пройти по саду полтораста шагов до бани, а летом ходить за полверсты в деревянную купальню на пруду. Место удобств называлось «чу» и состояло из сиденья, под которым была глубокая асептическая яма, которую чистили два раза в год. Спускать воду можно было, так как над сиденьем был устроен металлический бак, который прислуга наполняла водой. С умилением вспоминаю металлический крючок, укрепленный на бронзовой пластинке, изображающей венецианского льва. На этот крючок тетя Таля насаживала аккуратные квадраты газетной бумаги» (59; 551–552).

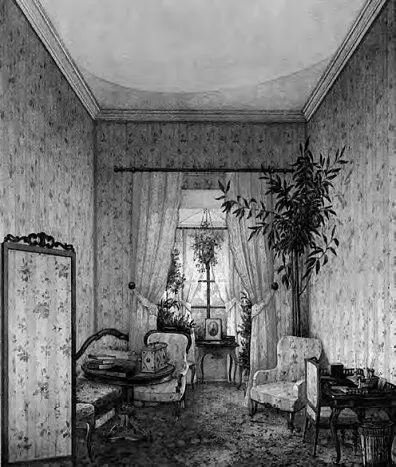

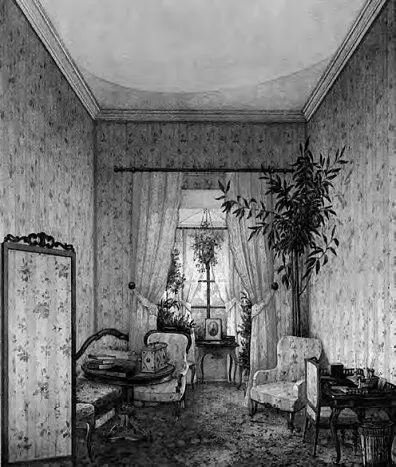

И. П. Вольский. Интерьер розовой гостиной во дворце в Михайловке близ Петергофа. 50-е гг. XIX в.

Здесь был реконструирован условный усадебный сельский или городской дом богатого и светского семейства. Но основная масса дворянства, средней руки и мелкопоместного, жила совершенно иначе. Выше было приведено сделанное А. Фетом описание планировки дома его отца, устроенного из одного из флигелей недостроенной усадьбы. Затем «умножающееся семейство заставило отца повернуть этот флигель (бывшую малярную мастерскую. – Л. Б. ) в жилое помещение… и флигель при помощи дощатых перегородок вокруг центральной печки получил четыре комнаты, т. е. переднюю, приемную и две спальни, из которых в одной помещался отец, а другая предназначена была мне и учителю спальнею и в то же время классною» (109; 68). Как видим, даже у средней руки дворянства, а иногда и зажиточного, количество апартаментов сокращалось, и комнаты становились многофункциональными. Это была ведущая тенденция. Меньше дом, меньшее количество комнат, меньше по площади сами комнаты, беднее обстановка… Собственно говоря, бедность и запустение не являются непременными спутниками только небольших помещичьих домов. Вот, например, описание интерьеров старого дома старосветского, но весьма небедного помещика (1,7 тыс. ревизских душ, 10 тыс. руб. ассигнациями дохода, причем имение свободно от долгов): «Зала, гостиная, спальня бабушки, две комнаты моей матушки и теток и кабинет были обиты грубыми обоями (заметьте, не оклеены по-нынешнему, а обиты гвоздями, от чего и произошло слово «обои». – Л. Б. ). Обои эти на полтора аршина не доходили до полу; этот остаток, называвшийся панелью, был обтянут толстым холстом и выкрашен на клею мелом, потолки тоже, окна и двери были также выкрашены. В прочих комнатах не было и этого: по стенам гладко обтесанные бревна, с мохом в промежутках, а двери и окна просто деревянные. Мебель домашней работы была выкрашена тоже на клею, но белилами, выполирована хвощом и по краям раскрашена цветными полосками (очевидно, так называемый стиль Росси. – Л. Б. ). Подушки были на них, по старинному обычаю, пуховые, из клетчатого тика, а по праздникам на них надевали желтые ситцевые чехлы. Но два ломберные стола и маленький столик перед диваном были старинные, красного дерева. В гостиной, в одном углу, была изразцовая печь, очень фигурной и красивой формы, с уступами в несколько этажей и с колонками. В другом углу вделан был шкаф с лучшими фарфоровыми чашками, которые никогда не употреблялись, и с двумя фарфоровыми же китайцами, которые прельщали меня в детстве, но были для меня недостижимы, как вещи редкие и дорогие. В третьем углу, на мраморном угольнике, стояли столовые часы. В зале было двое стенных часов, оба предметы моего удивления: одни с курантами, то есть с музыкой, а на циферблате других была впадина, в которой три мальчика поворачивались и били в два колокола часы. Зеркала в гостиной и зале были в потускневших, вызолоченных рамах. В то время у богатых помещиков была везде мебель красного дерева; но дедушка не любил роскоши и никаких нововведений» (35; 47–48).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу