В своих научных трудах, в том числе поразительной по силе интеллекта и научного предвидения работе «Исследования мировых пространств реактивными приборами» (1903), он обосновал необходимость освоения космоса человечеством и принципиальную возможность осуществления космических полётов с помощью ракеты на жидком топливе [3].

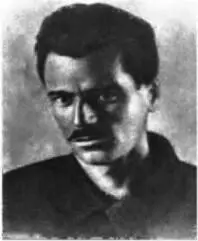

Фридрих Артурович Цандер

Один из крупнейших зачинателей и энтузиастов межпланетных сообщений, прекрасный исследователь и широкообразованный инженер Фридрих Артурович Цандер (1887-1933) на конференции изобретателей в 1921 г. представил свой эскизный проект межпланетного корабля.

В научной работе «Перелёт на другие планеты» (1924), посвящённой разработке многоступенчатой ракеты своеобразной формы, он впервые предложил использовать атмосферу в качестве тормозящей среды и планирующего спуска.

А в 1932 г. Ф. Цандер опубликовал свой труд «Проблема полёта при помощи реактивных аппаратов», вошедший в золотой фонд сочинений о ракетной технике [4].

Юрий Васильевич Кондратюк

Один из пионеров космонавтики и звездоплавания Александр Игнатьевич Шаргей, ставший с 15 августа 1921 г. Юрием Васильевичем Кондратюком, в 1919 г. предложил при полётах к небесным телам выводить на орбиту их искусственного спутника космический корабль (КК) с использованием отделяемого от него небольшого взлётно-посадочного аппарата с человеком и возвращения его обратно на КК.

В книге «Завоевание межпланетных пространств», изданной в Новосибирске в 1929 г., Ю.В. Кондратюк независимо от Э.К. Циолковского вывел формулу полёта ракеты и описал последовательность первых этапов освоения космического пространства, устройство межпланетного КК, органов его управления, стабилизации и др. Он впервые предложил конструкцию лунного корабля (ЛК) с разделяющимися орбитальным и посадочным модулями, а базы его снабжения располагать на орбите ИСЛ или на поверхности Луны и, используя солнечную энергию, добывать топливо из лунных пород.

До сих пор многие его выдающиеся научные предвидения этапов развития ракетодинамики, ракетостроения и других проблем, связанных с освоением космоса, используются по мере развития мировой космонавтики. И одно из них заключало схему полёта к телам Солнечной системы, успешно освоенной советской и американской космонавтикой, получившей наименование «трасса Кондратюка» [5].

Колыбелью отечественной ракетно-космической техники принято считать Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград. Именно здесь русские учёные и изобретатели А.Д. Засядко, К.И. Константинов, Н.И. Кибальчич, М.М. Поморцев, И.В. Мещерский и многие другие создавали свои проекты и работы в области реактивной и ракетной техники, а затем и космонавтики. Также здесь были впервые опубликованы классические труды К.Э. Циолковского и издана первая в мире энциклопедия «Межпланетные сообщения».

В марте 1921 г. в Москве при военном ведомстве была создана Лаборатория для реализации изобретений Н.И.Тихомирова. Она размещалась на улице Тихвинской, дом 3.

Инженер-химик Николай Иванович Тихомиров (1859-1930) проявил интерес к ракетному делу ещё в 1894 г., когда он сделал вывод, что применявшийся в ракетах чёрный дымный порох не обеспечивает ни значительной дальности, ни стабильности полёта ракет.

Надо отметить, что над созданием бездымного пороха для морских артиллерийских орудий работал великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907).

Выдающийся специалист по внутренней баллистике, выпускник Михайловской артиллерийской академии Иван Платонович Граве также занимался этой проблемой. В 1912 г. он создал бездымный порох на пироксилиновой основе и летучем растворителе, получив патент на его изобретение. В 1915 г. его предложение о применении в ракетах шашек из своего пороха было принято, и год спустя они были изготовлены и испытаны. Однако использование в порохе летучего растворителя вызывало нестабильность горения. Этот недостаток сумел устранить Н.И. Тихомиров, применив нелетучий растворитель - тротил. В результате появился мощный, стабильно горящий бездымный порох. Шашки из пироксилинотротилового пороха (ПТП) горели без дыма, с огромным газообразованием и вполне стабильно.

Читать дальше