Одной из самых ярких фигур того времени был генерал Константин Иванович Константинов (1818-1871). С помощью созданного им прибора - баллистического маятника - К.И. Константинов впервые установил конструктивные зависимости движущей силы ракеты и закон изменения её во времени от начала и до конца горения ракетного топлива. В 1861 г. его лекции «О боевых ракетах» были изданы в Париже отдельной книгой, а спустя три года её издали в Санкт-Петербурге. В 1870 г. К.И. Константинова поставили во главе спроектированного им самого крупного в Европе ракетного завода в городе Николаеве-на-Буге, и на котором впервые были применены автоматизированные станки его конструкции. Следует также напомнить, что в 1933 г. «маятник Константинова» успешно использовался сотрудниками Ленинградской Газодинамической лаборатории при испытаниях первого в мире электрического ракетного двигателя.

В числе талантливых русских ракетчиков заметное место принадлежит генералу Карлу Андреевичу Шильдеру (1785-1854), создателю первой в мире ракетной подводной лодки.

К середине XIX столетия на вооружении сухопутных войск, речного и морского флотов России было исключительно отечественное ракетное оружие.

После окончания в 1856 г. Крымской войны и заключения парижского мирного договора военное ведомство потеряло интерес к ракетам. Заказы на производство и поставку боевых ракет в вооруженные силы России к 1887 г. практически прекратились. В 1910 г. был закрыт ракетный завод в Николаеве-на-Буге. Ракеты выпускались только на Шосткинском пороховом заводе.

Тем не менее, конец XIX - начало XX столетий ознаменовались появлением фундаментальных теоретических работ по реактивной технике, а над усовершенствованием ракет продолжали работать энтузиасты.

В истории ракетной техники Николай Иванович Кибальчич (1853-1881) оставил заметный след как автор идеи создания поддерживающей силы за счёт реактивного давления (чего не было в предшествовавших работах). Для этого он предложил использовать цилиндрические реактивные двигатели. Выдающийся инженер-химик, специалист по внутренней баллистике порохов Н.И. Кибальчич был крупным знатоком изготовления и использования взрывчатых веществ. Это им по решению Исполкома революционной террористической организации «Народная воля» была изготовлена бомба, которой был убит царь Александр II.

Считается, что первый летательный аппарат с реактивными двигателями был предложен в 1881 г. Н.И. Кибальчичем, продолжая работать над своим проектом за несколько дней до казни. Как он писал, «...его поддерживает надежда на пользу, которую может принести Отечеству его изобретение».

Как оказалось, и у него были предшественники. Среди них можно назвать Н.М. Соковнина (1811-1894), создавшего проект реактивного летательного аппарата, капитана артиллерии H.A. Телешова (1828-1895), предложившего подобный аппарат с жидкостным реактивным двигателем, военного инженера И.И. Третского (1821-1895), представившего сразу три типа летательных аппаратов - газолётов, приводимых в движение реакцией струи пороховых газов или сжатого воздуха.

В июле 1880 г. публикуется работа С.С. Неждановского (1850-1940), предложившего идею об использовании для летательного аппарата жидкостных реактивных двигателей.

Преподаватель Артиллерийской академии М.М. Поморцев (1851-1916) добивается увеличения почти вдвое дальности полёта ракет (до 8 км) за счёт усовершенствования системы стабилизации.

Военный инженер Н.В. Герасимов в ту же пору, применив гироскопическое устройство, создал прототип современных зенитных управляемых реактивных снарядов.

Событием особой важности стало появление труда «отца авиации» профессора Н.Е. Жуковского (1847-1921) «О реакции вытекающей и втекающей жидкости».

Следует упомянуть книгу А.П. Фёдорова «Новый принцип воздухоплавания, исключающий атмосферу, как опорную среду» (СПб, 1896 г.).

Неоценим вклад в ракетодинамику профессора И.В. Мещерского (1859-1935), опубликовавшего в 1897 г. в Санкт-Петербурге работу «Динамика точки переменной массы».

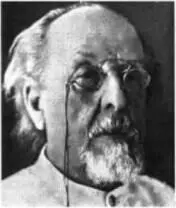

Уже в советские 1920-е гг. среди многих энтузиастов космических полётов широкую популярность приобрели идеи основоположника теоретической космонавтики, российского учёного в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолёта и дирижабля Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935).

Константин Эдуардович Циолковский

Читать дальше