Специфика же управления заключалась:

♦ в отсутствии непосредственного восприятия оператором процесса самого движения;

♦ в затруднённом восприятии местности по телеэкрану;

♦ во временных задержках при выдаче на борт радиокоманд и при приёме оттуда телевизионного изображения и телеметрической информации;

♦ наконец, в зависимости характеристик подвижности самоходного шасси от условий рельефа и физико-механических свойств лунного грунта.

Эти особенности потребовали наличия определённых навыков и психофизических качеств. К первым относились способность оперировать пространственными представлениями в отрыве от управляемого ТС и умение оценивать обстановку с упреждением во времени для компенсации временных задержек в системе управления. Ко вторым - хорошая память, способность к длительному вниманию, быстрота реакции и осмысления информации, умение по телевизионному изображению оперативно оценивать конкретную обстановку, определять расстояние до препятствий и их размеры, выбирать рациональный маршрут движения ТС и принимать решение по методу его управления.

В настоящее время в мировой практике управления инопланетным ТС применяется термин телеоператорное управление.

Панорамная телевизионная система предназначена для топографической съёмки местности, исследования её структуры, а также для наблюдения Земли и Солнца.

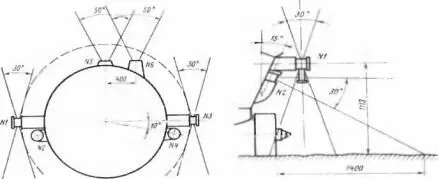

Четыре панорамные телефотокамеры типа Я-198, аналогичные тем, которые применялись на «Луне-9» и «Луне-13», для лунохода были модифицированы и попарно (вертикального и бокового обзора) установлены по левой и правой сторонам приборного отсека.

Чёткость изображения такой системы раз в десять выше, чем чёткость изображения на экране ВКУ. Это позволяет применять её в навигационных целях, а также и для проведения морфологических и топографических исследований лунной поверхности. Панорамные камеры работают только во время стоянок лунохода и передают изображения неподвижных объектов окружающей местности.

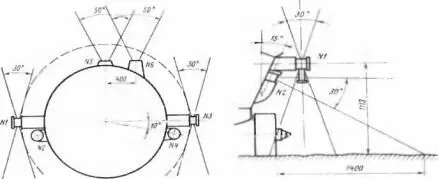

У камеры вертикального обзора (астротелефотометра) сечение телесного угла 360° на 30°. Принимаемое от неё изображение называют астропанорамой. Вращаясь подобно аттракционному «колесу обозрения», она фиксирует всё, что находится впереди лунохода, под ним, сзади и вверху. В поле зрения этих камер попадали передние и задние колёса, что позволяло оценить характер их взаимодействия с грунтом. Также они могли в определённых случаях зафиксировать положение Солнца и Земли на небосводе, что использовалось при решении навигационных задач.

К каждой камере был пристроен специальный оптический прибор - датчик лунной вертикали (определитель местной вертикали -ОМВ). Он представлял собой стеклянную чашу с нанесённой на её внутренней поверхности радиальной калибровочной шкалой, по которой свободно перемещался металлический шарик. Его нахождение соответствовало положению лунохода на поверхности. Изображение ОМВ являлось обязательной частью астропанорамы.

Камера бокового обзора с сечением телесного угла 180° на 30° фиксирует все объекты, находящиеся по левую (правую) стороны.

Рис. 34. Расположение камер телефотометров (№ 1,2,3,4) относительно передних камер малокадрового ТВ (№5 и№6)

Одной из их функций является обеспечение безопасного схода лунохода с посадочной ступени. По принимаемым изображениям телевизионной курсовой камеры водитель из-за т.н. «мёртвой зоны» (1,2 м) не видит передние колёса и раскрытые трапы, не может оценить расположение их концов на лунной поверхности и отсутствие препятствий для схода, обстановку слева и справа и, тем более, позади лунохода.

По принятым панорамам вертикального и бокового обзора местности штурман оперативно составляет топографическую схему места посадки, по которой выбирается наиболее благоприятное направление схода и первоначального движения лунохода.

Сам процесс схода лунохода и дальнейшего движения мог контролироваться курсовой камерой.

Одной из задач навигации является уточнение координат места посадки.

Другой - прокладка на планшете штурмана трассы движения лунохода. В этом случае используется телеметрическая информация гироскопической курсовой системы и датчиков 3-го и 6-го мотор-колёс, измеряющим скорость вращения ведущих колёс, а также девятого, свободно катящегося колеса и измеряющего пройденный путь («спидометра»).

Читать дальше