Вот такой, окруженной древними монастырями, царскими и дворянскими усадьбами, с улицами, в своем большинстве застроенными деревянными домами, с рынками и базарами, расположенными на площадях у бывших ворот Белого города, с ямскими слободами, откуда с лихим посвистом почтовые ямщики гнали свои кибитки во все концы Руси великой, с ремесленными слободами, откуда с утра и до ночи раздавался грохот кузнечных молотов и шум ткацких станков, с барскими великолепными домами, соборами, церквами, церквушками и часовнями, с этой поразительной смесью древнего и современного вступила Москва в XIX век. На конец первого десятилетия XIX века в Москве было 275 тысяч жителей.

В 1812 г. началась Отечественная война. 2 сентября 1812 г. в Москву вступила армия Наполеона. В тот же день начались пожары, продолжавшиеся до 6 сентября. Выгорело две трети города. В 1811 г. в Москве был 9151 дом, из них 2567 каменных и 6584 деревянных; после пожара уцелело только 526 каменных и 2100 деревянных домов. После ухода из Москвы французов все надо было начинать сначала.

В 1813 г. была организована Комиссия для строения Москвы, куда вошли крупнейшие архитекторы О. И. Бове, В. П. Стасов, Д. И. Жилярди, В. И. Гесте, А. Г. Григорьев и другие. В обязанности членов комиссии входила разработка проектов планировки и застройки города, наблюдение за их выполнением.

Государственная программа восстановления Москвы предусматривала разработку нового генерального плана, который должен был усовершенствовать сложившуюся систему города с центральным ядром – Кремлем и Красной площадью – на основе архитектурного единства всей городской застройки. Полукольцо главных площадей Москвы вокруг ядра, которое было заложено еще в плане 1775 г., предполагалось застроить комплексом общественных зданий, число которых значительно выросло за последние сорок лет. Вокруг Кремля, включая Красную площадь и свободную, незастроенную территорию по течению реки Неглинной, планировалось создание парадной зоны города – торжественного преддверия Кремля.

Для других районов города и рядовой уличной застройки были созданы «образцовые» проекты. Чтобы придать единообразие фасадам домов, Комиссия для строения Москвы наладила производство дверей, оконных рам, лепнины. Изменился облик улиц: усадьбы уступили место особнякам, главные фасады которых выходили на красную линию улицы.

Московские архитекторы этого времени стилистически продолжают традиции классической архитектуры допожарной Москвы, но уже в другом аспекте. После победоносного окончания Отечественной войны 1812 г. и в петербургской и в московской архитектуре возникают идеи обширных градостроительных ансамблей. В Петербурге с ними связано имя архитектора Карла Росси, в Москве – Осипа Бове. В этот последний этап развития классицизма, получивший в истории архитектуры не совсем точное название ампир (в подражание стилю французской империи Наполеона), наряду с ансамблями и грандиозными общественными зданиями создаются прекрасные особняки; они связаны главным образом с именем архитектора А. Г. Григорьева (дом Д. Н. Лопухина, 1817-1822; усадьба Усачевых – Найденовых, 1829-1831, и др.).

Так после пожара 1812 г. складывается облик города, который будущие поколения назовут пушкинской Москвой.

А. М. Викторов

В. Ермолин

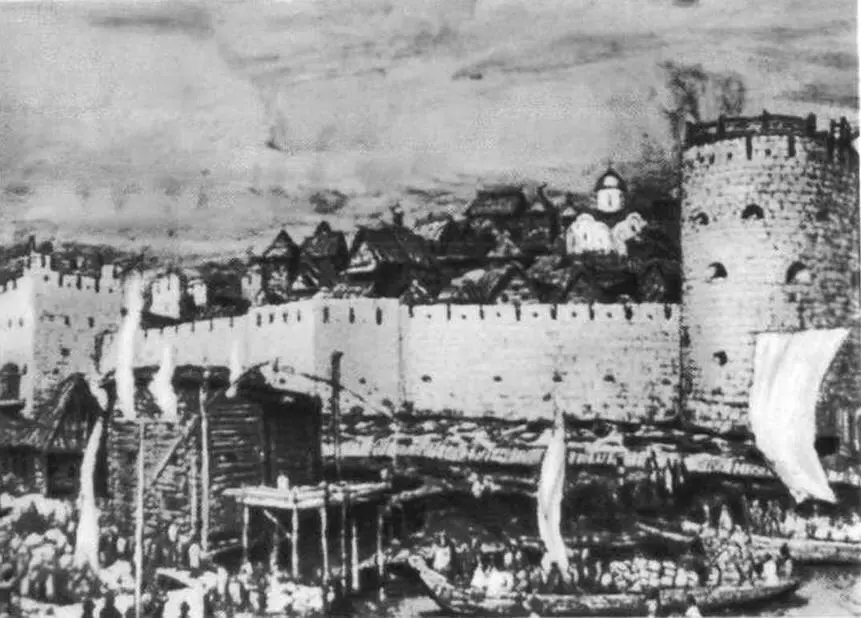

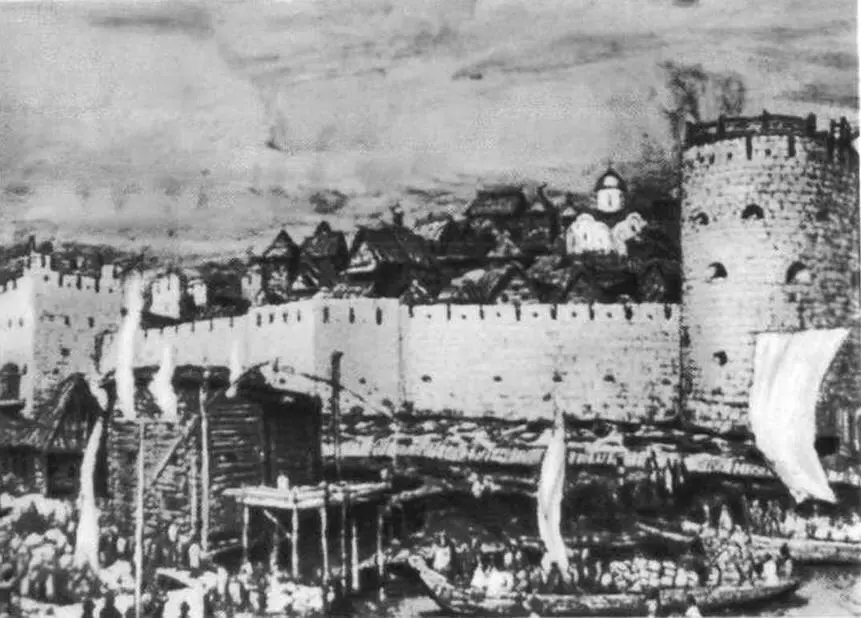

Московский Кремль при Дмитрии Донском А. М. Васнецов.

Св. Георгий. Фрагмент скульптуры В. Д. Ермолина

Весной 1446 г. в подмосковном Троице-Сергиевом монастыре во время утренней трапезы случилось небольшое происшествие. Монах Дионисий выбросил из своей кельи принесенный ему завтрак с громким возгласом: «Собаки паши такого не ели!» Игумен Досифей стал уговаривать Дионисия, а тот только твердил: «Что могу поделать, если вашего хлеба и варева не могу есть. А знаешь сам, как я вырос в моих домах, где не такой снедью кормили!» Почему такое незначительное событие в монастырской жизни было подробно описано в летописи «Древние жития Сергия Радонежского»? И что это за «смиренный инок», которого всевластный игумен должен был уговаривать и выслушивать его укоры? Этим монахом был Дмитрий Ермолин – один из богатейших московских купцов, прозванный по деду Васкиным, отец того самого Василия, о котором будет идти наш рассказ.

Читать дальше