Впечатление интимности и торжественности производит внутреннее пространство мавзолея, построенное на контрастном сочетании устремленной ввысь центральной подкупольной части и низких галерей кольцевого обхода.

Как и другие постройки этой усадьбы, мавзолей не был оштукатурен. Строительство мавзолея затянулось на несколько лет и было закончено А. О. Жилярди в 1835 г., уже после отъезда Д. И. Жилярди на родину. Сооружения Дементия Ивановича Жилярди являются прекрасным памятником зодчему на его второй родине, которая дала ему возможность раскрыть свое дарование.

В Швейцарии, куда вернулся больной Д. И. Жилярди в надежде поправить свое здоровье, он не создал ни одного сколько-нибудь значительного произведения. Умер Д. И. Жилярди в 1845 г. в Милане и похоронен на кладбище Сан-Аббоидио близ Монтаньолы.

Д. Жилярди. С гравюры

Старое здание Московского университета. Д. Жилярди. 1817—1819

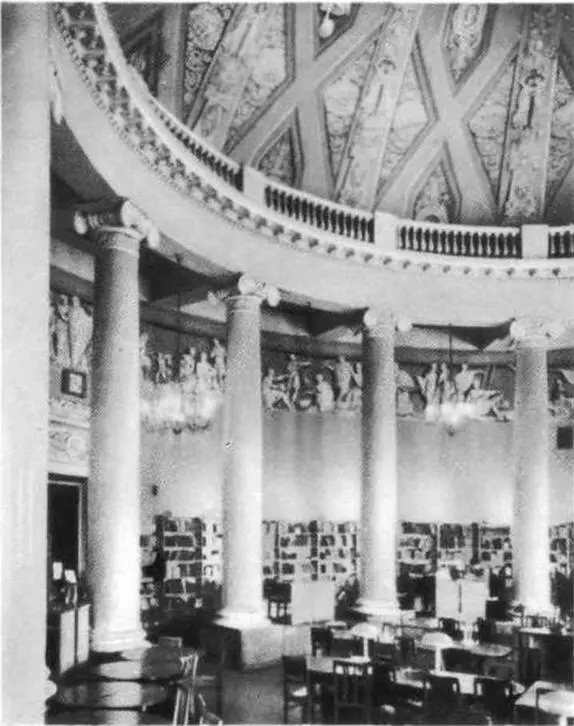

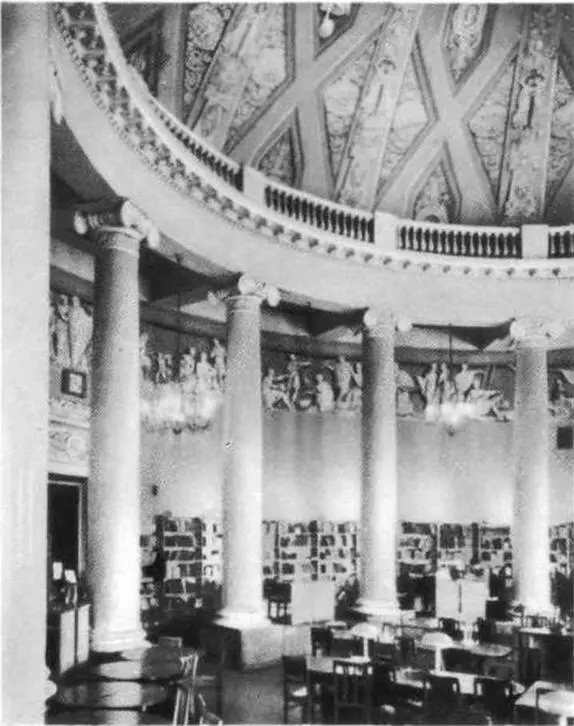

Актовый зал Московского университета. Д. Жилярди

Здание Опекунского совета. Д. Жилярди. 1823 1826

Дом Луниных. Д. Жилярди. 1818—1823

Е. А. Белецкая

А. Григорьев (1782-1868)

Имя Афанасия Григорьева стало широко известно с конца 1920-х годов благодаря исследовательской деятельности молодого советского ученого В. В. Згура. Собранное им обширное графическое наследие, написанные им статьи являются до наших дней важным источником при изучении творчества зодчего. Архивные изыскания и ряд публикаций последующих лет, пристальное рассмотрение немногих сохранившихся или приписываемых Григорьеву построек дали возможность определить круг деятельности зодчего, воссоздать его творческий облик, отметить индивидуальные черты незаурядной ЛИЧНОСТИ.

Родился Афанасий Григорьевич Григорьев 10 января 1782 года в семье дворовых людей помещика Н. В. Кретова и был приписан к принадлежавшей Кретову слободе Васильевской Козловского округа Тамбовской губернии.

А. Г. Григорьев был одним из наиболее ярких представителей крепостной интеллигенции, оставивших значительный след в истории русской культуры и архитектуры. Его творческая биография охватывает период свыше шестидесяти лет, отданных любимому им искусству архитектуры. Она характерна для своей эпохи. Еще в раннем возрасте были замечены способности мальчика к рисованию, й его отдают в обучение к известному архитектору московского Воспитательного дома Ивану Дементьевичу Жилярди (1755-1819), который вел строительство общественных и других зданий по проектам крупных архитекторов М. Ф. Казакова, Дж. Кваренги и А. А. Михайлова. Афанасий Григорьев получал здесь строительные навыки, знакомился с теорией архитектуры, изучал законы перспективы, правила построения архитектурного чертежа, в чем со временем достиг высокого совершенства. Затем юношу приняли в Кремлевскую архитектурную школу, где он обучался два года у архитектора Ф. И. Кампорези.

Сохранившиеся ранние чертежи Григорьева дают возможность судить о методах и приемах обучения архитектурному мастерству. Одним из основных правил было копирование чертежей и гравюр выдающихся зодчих и всемирно известных произведений архитектуры. Так, Григорьев копирует гравюру с изображением знаменитой восточной колоннады зданий Лувра в Париже (архитектор Клод Перро, 1613-1688) и вносит свои предложения по отделке фасада. (Эта колоннада служила образцом для многих зодчих русского и западноевропейского классицизма.) Он копирует проект восстановления Петербургского театра, разработанной Тома де Томоном, и предлагает свои варианты завершения здания.

Но чаще всего Григорьев обращается к работам Дж. Кваренги. В годы своего ученичества Григорьев находился под воздействием творчества этого маститого зодчего, под влиянием его понимания ясных форм ордерной архитектуры классицизма и изысканной графической манеры, восхищается его великолепным владением тушью и акварелью. (Одна из причин увлеченности проектами Кваренги может быть объяснена близостью старейшего зодчего к семье И. Д. Жилярди, у которого обучался Григорьев.)

Читать дальше