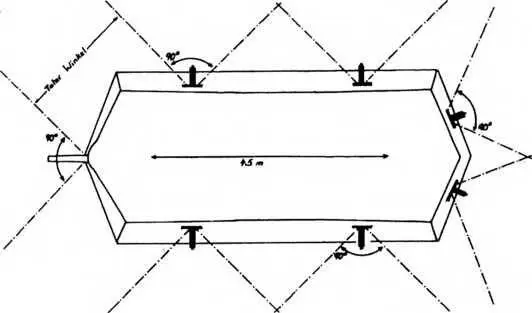

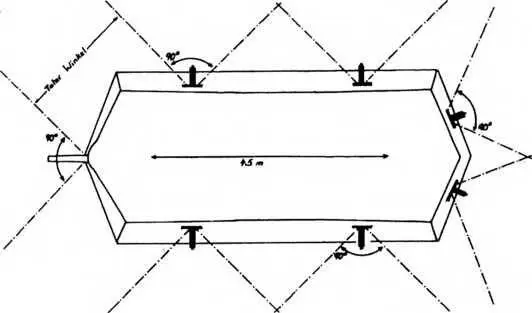

Секторы обстрела вооружения A7V. Видны большие мертвые зоны в переднем секторе.

Минимальный радиус поворота составлял при этом 2,2 м и был примерно равен ширине колеи машины. Включив задний ход одной из гусениц, можно было развернуть машину на месте вокруг вертикальной оси. При повороте с большим радиусом водитель поворотом вправо или влево рулевого колеса («волана») изменял соотношение числа оборотов двигателей. Таким образом, водитель управлял машиной в одиночку и мог в широких пределах варьировать повороты и движение машины. Органами управления ему служили рулевое колесо (перед его сидением), две педали сцепления, рычаг переключения передач (справа от сидения водителя), два рычага тормозов (справа чуть позади сидения), два рычага переднего и заднего хода (по бокам от сидения), рычаг насоса. С соответствующими механизмами органы управления были связаны через тяги и гибкие тросы.

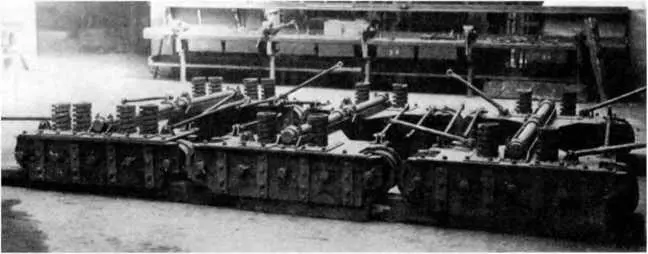

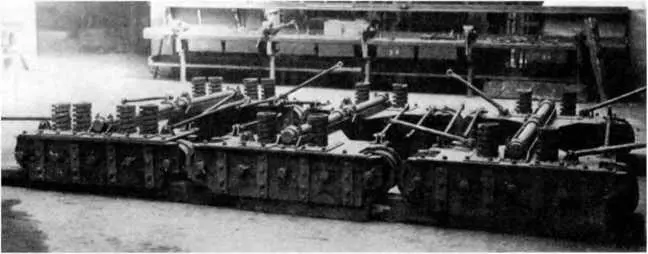

Ходовая часть с блокированной упругой подвеской была выполнена по типу трактора «Холта». Поскольку в Германии производства гусеничных шасси не было, Хорьх и доктор Вангеманн через военное министерство Австро-Венгрии договорились с венгерским отделением «Холт Катерпиллер» в Будапеште о поставках гусениц и других узлов ходовой части. Инженер фирмы «Даймлер» Евгений Линк вместе с Йозефом Фольмером доработал ходовую часть «Холт» в соответствии с заданием. «Ходовые тележки» подвешивались к поперечным коробчатым балкам, приклепанным снизу рамы шасси. На борт приходилось по три тележки. Каждая тележка подвешивалась на оси и вертикальных винтовых цилиндрических пружинах. Поначалу каждая тележка имела две пружины, затем, по опыту эксплуатации, подвеску средних тележек, воспринимавших наибольшую нагрузку, усилили и довели количество пружин до четырех. Одна тележка несла пять сдвоенных опорных катков с наружными и центральными ребордами — по типу железнодорожных колес. От продольного смешения и ударов о раму тележку удерживали продольные наклонные стяжки. Перемещения тележек относительно рамы ограничивались балками. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась шестью одинарными роликами, которые крепились попарно на особых брусках, уложенных по бокам рамы на выступы поперечных балок, то есть оси поддерживающих роликов и ведущего колеса были жестко связаны с рамой. Ось направляющего колеса снабжалась винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Оси подвески тележек и оси направляющих и ведущих колес обоих бортов соединялись поперечными стержнями. Расположенное сзади ведущее колесо имело зубчатый венец, зацеплявший гусеничную цепь за втулки шарниров. Направляющее и ведущее колеса были спицованными, позже устанавливались и сплошные ведущие колеса. Как и в базовом шасси «Холта», в A7V оси ведущих и направляющих колес остались низко расположенными.

Собранные тележки ходовой части A7V с пружинами, осями и тягами подвески.

Траки гусениц — сборные. Каждый трак состоял из штампованного башмака с невысокими поперечными грунтозацепами, и рельсов (с вырезами для облегчения), крепившихся к башмаку на винтах. Проушины на концах внутреннего рельса служили для соединения траков цилиндрическими пальцами с надетыми на них втулками. В результате рельсы траков образовывали роликовую шарнирную цепь. Зубья ведущего колеса зацепляли гусеничную цепь за втулки ее шарниров. Башмаки по широким краям имели изогнутые козырьки — козырек одного башмака накрывал козырек следующего, таким образом шарнир защищался от попадания грязи и камней при изгибе цепи. Ширина башмака составляла 500 мм, рельса 65 мм, расстояние между рельсами — 180 мм, тол шина башмака — 8 мм, высота рельса — 115 мм. Рельсы выполнялись штамповкой в виде профильных стальных уголков, пальцы и втулки — из стали «хронос», башмак штамповался из сименс-мартеновской стали. Расположенные под балками рамы крепления подвески и узлы трансмиссии снизу оставались открытыми. Перейдем теперь к бронированию и вооружению танка A7V. Представители Верховного командования потребовали обеспечить машине защиту от снарядов полевой артиллерии, но даже предварительные расчеты показывали, что это лишит машину всякой подвижности. Решено было ограничиться толщиной брони 15–20 мм, только в лобовой части довести ее до 30 мм. Как показала практика, это хотя и обеспечило танку неплохую защищенность, но — вместе с вынесенной вперед установкой орудия перетяжелило носовую часть корпуса, дополнительно ограничив проходимость танка на поле боя. Броневой корпус танка устанавливался на раме шасси сверху и собирался клепкой на стальном каркасе из прямых листов катаной броневой стали. Окончательную сборку танков вели на заводе фирмы «Стеффенс унд Ноллс», имевшей немалый опыт изготовления и сборки мостовых и мачтовых конструкций, а также оборудование для раскроя, сверления и клепки деталей из закаленной стали. Первый заказ на 10 бронекорпусов был разделен между двумя конкурентами — фирмами «Крупп» и «Рёхлинг» — лидерами металлургии, давно уже поставлявшими военному ведомству корабельную и иную броню. Бронелисты, поставленные фирмой «Рёхлинг», полностью соответствовали условиям приемки, а вот «крупповские» оказались с браком — имели отклонения от плоскостности. Поэтому на заводе «Стеффенс унд Ноле» бронелисты пришлось разрезать и доводить по месту. В результате каждый борт «крупповского» корпуса собирался из пяти вертикальных листов, крыша — из четырех продольных и одного поперечного листа. Такие корпуса получили танки с номерами шасси 540, 541, 542, 543 и 544. Корпуса фирмы «Рёхлинг» отличали цельные, из единого листа борта. Их имели танки №№ 501, 502, 505, 506, 507. Впоследствии корпуса, изготовленные для танков № 502 и № 544, переставлены на шасси с номерами соответственно 503 и 504. Лобовая и кормовая части корпуса поначалу должны были делаться цельными, но в связи с изменениями в выборе вооружения пришлось «делить» эти части и собирать каждую из трех листов.

Читать дальше