Очевидно, что типологизация шлемов — дело довольно сложное. Существуют подробно разработанные типологии, более или менее дробные или общие. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, деление на безликие типы под номерами вызывает меньше нареканий, нежели чем локально-географическое, зачастую приписывающее ту или иную модификацию конкретной оружейной традиции того или иного народа. Но, с другой стороны, подобная типология грешит излишней прямолинейностью, поскольку подразумевает строгую линейность развития и не учитывает каких бы то ни было локальных особенностей. Такова и типология шлемов А.Н. Кирпичникова.

Говоря о более дробной и вариативной «локальной» типологии, необходимо отметить, что она позволяет более явственно раскрыть характер возможной географической дифференциации и локальных особенностей модификаций шлемов. Вместе с тем при разработке такой типологии трудно удержаться от выделения чистых национальных типов оружия, таких как «русский», «монгольский» и т. п. И тут уже, как правило, различные взаимовлияния, неизбежные при кросскультурных взаимодействиях, отходят на второй план, уступая место пресловутому делению оружия по национальному признаку. Этот подход также кажется упрощенным и не отражающим всей картины взаимного пересечения оружейных традиций и заимствований с позднейшей локальной модификацией. В случае с рассматриваемым типом шлемов это особенно актуально, так как здесь слились воедино наработки сразу нескольких оружейных традиций, которые аккумулировались на территории Золотой Орды. Крупное оружейное производство отмечено в Самарканд [105] Массон, 1934. С. 53.

и области Саксин — округе большого средневекового торгового города, который был расположен в устье Волги [106] Коновалова, 2006. С. 123.

. В Волжской Булгарин существовало и свое оружейное производство [107] Большаков, Монгайт, 1971. С. 33.

. Следует полагать, что массовостью и качеством своей продукции славились и аланские кузнецы-оружеиники [108] Алемань, 2003. С. 219–220, 301–302.

. Также давнюю традицию имело производство кольчуг в Дагестане, о чем красноречиво свидетельствуют письменные источники [109] Караулов, 1903. С. 53; Тизенгаузен, 1941. С. 187.

. О поставках персидского оружия из Персии монголам упоминает Гильом де Рубрук [110] Рубрук. Гл. 50.

. Можно даже предположить, что изначально производственная база Золотой Орды находилась в Южном Закавказье и Северном Иране, захваченных монголами [111] Горелик, 2001. С. 25.

. Позже ханы нередко получали оружие в качестве подарков из Египта [112] Тизенгаузен, 1884. С. 60–61, 67–68, 100, 152, 324–325.

. В Орду также переселяли самых лучших ремесленников [113] Плано Карпини, VII. 4.

. Таким образом, можно говорить о формировании своеобразной золотоордынской традиции в изготовлении вооружения, впитавшей в себя самые лучшие и передовые оружейные технологии многих стран и народов.

Несомненно, не следует упрощать вопрос, приписывая шлемы рассматриваемого типа к русской или монгольской оружейной традиции, так как они несут на себе отпечаток сразу нескольких традиций. Горбатый скульптурно выполненный нос видоизменялся — от довольно реалистичного до упрощенного и неуклюже изготовленного — в зависимости от места изготовления шлема, что прекрасно демонстрирует шлем из погребения № 1 Келийского могильника [114] Виноградов, Нарожный, 1994. С. 68–70, 76. Рис. 2, 1.

, являющийся подражанием или локальным вариантом этой серии шлемов.

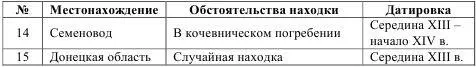

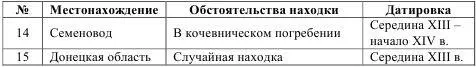

Таблица датировок «крутобоко-куполовидных» шлемов

Кроме того, следует отметить, что трехчастные шлемы с яйцевидной тульей, чуть приостренной к макушке формы (IV типа по А.Н. Кирпичникову), очень похожи на большую группу четырехчастных боевых наголовий, распространенных на территории золотоордынского улуса Дешт-и-Кыпчак, и особенно в Прикубанье во второй половине XIII — начале XV в. Эти шлемы по форме практически идентичны трехчастным, но состоят из четырех сегментов и, как правило, не снабжались полумасками или наносниками. Правда, иногда на таких шлемах имеются надглазные выкружки, которые могли быть вполне самостоятельным элементом купола шлема, но могли предназначаться и для приклепывания назальной пластины (Кривуша-4, Пролетарский) [115] Блохин, Дьяченко, Сорокин, 2003. С. 184–208. С. 189, рис. 7, 3; Зеленский, 1997. С. 89–91.

. Околыш у четырехчастных черкесских шлемов также отсутствовал. Навершия встречаются редко. Не было и отверстий или петелек вдоль нижнего края шлема, а это свидетельствует о том, что они имели приклеенную подкладку и надевались поверх кольчужного капюшона [116] Зеленский, 1997. С. 89–91; Горелик, 2008. С. 158–189. С. 170, рис. 12, 1–4; Горелик, 2010 б. С. 253–270. с. 263, рис. 7; Блохин, Дьяченко, Сорокин, 2003. С. 184–208. С. 189, рис. 7, 3.

.

Читать дальше

![Виктор Пелевин - Шлем ужаса [litres]](/books/392346/viktor-pelevin-shlem-uzhasa-litres-thumb.webp)