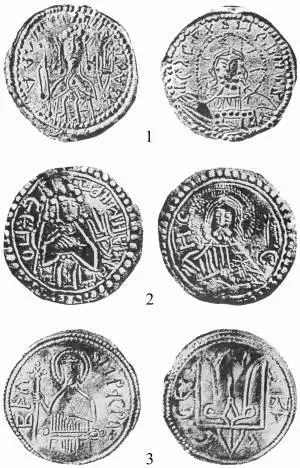

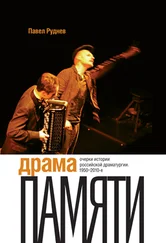

Рис. 1. Изображение «загадочного знака» на монетах Владимира Святославича:

1 – златник; 2 – сребреник I типа; 3 – сребреник II типа

Пожалуй, ни один из исследователей первых русских монет (а именно им принадлежат начальные определения и характеристики «загадочного знака») не оставил этот знак без внимания. Причем классификация монет, датировка всегда были наиболее важными для изучавших их; вопрос же о расшифровке знака играл второстепенную роль. В отдельных работах время от времени обобщались разные мнения о сущности непонятного знака. Одним из первых предпринял подобную попытку автор капитального труда о древнейших русских монетах И. И. Толстой, который посвятил целую главу «разным объяснениям загадочной фигуры на монетах великих князей Киевских» [7] Толстой И. И . Древнейшие русские монеты великого княжества Киевского. СПб., 1882.

. Он перечислил десяток авторов, подробно изложив аргументы каждого в отношении предлагаемого ими толкования (трезубец, светильник, хоругвь, церковный портал, якорь, птица-ворон, голубь как Святой Дух, верхняя часть византийского скипетра, вид оружия) [8] Там же. С. 165–182.

.

В приложении к главе И. И. Толстой публикует изменившееся мнение А. А. Куника по поводу происхождения «загадочной фигуры»: «Я теперь более, чем в 1861 году, склонен думать, что фигура может быть норманнского происхождения» [9] Там же. С. 182.

. Однако гораздо важнее замечание Куника о сущности самого знака: он определяет его как «родовое знамя Владимира», выросшее из знака собственности.

С последним выводом Куника согласился и Толстой, добавив, что первоначальная форма знаков собственности изменяется при переходе от одного лица к другому. Очень существенным представляется дальнейшее развитие этой мысли И. И. Толстым: «Изменения эти состоят или в урезке какой-нибудь части основной фигуры, или же в прибавке каких-нибудь украшений; особенно часто замечается прибавка крестов к какой-нибудь части фигуры, причем кресты бывают самой разнообразной формы. То же явление мы замечаем и в нашей загадочной фигуре» [10] Там же. С. 186.

.

Последнее положение Толстого было подхвачено и интерпретировано авторами, писавшими о первых русских монетах и «загадочных знаках» на них. Прежде всего речь может идти об А. В. Орешникове.

Еще в 1915 г. В. К. Трутовский в статье, написанной к 60-летию Орешникова, наряду с самой высокой оценкой трудов последнего в области античной, русской нумизматики, прикладного искусства отмечал особые заслуги Орешникова в исследовании «загадочного знака» златников и сребреников, доказывающем применение его на монетах как родового княжеского знака, идентичного в тот период знаку собственности, но отличающегося от последнего тем, что с небольшими изменениями он передается по наследству, развиваясь от простейшей формы к более сложной [11] Трутовский В. К . Ученые труды А. В. Орешникова. М., С. 8–9.

.

Через несколько десятилетий, в столетний юбилей А. В. Орешникова, знаменитый археолог А. В. Арциховский также поставил в заслугу А. В. Орешникову – «самому крупному из русских нумизматов» – значимость его классификации родовых княжеских знаков, «привязку» их к определенному князю, составление таблицы их вариантов от Владимира Святого до Всеволода III и привлечение для классификации археологического материала. Последнее, как подчеркивал А. В. Арциховский, вывело труды Орешникова за рамки нумизматики; они превратились в необходимые пособия для всех отечественных историков и археологов [12] Арциховский А. В . Памяти А. В. Орешникова // Нумизматический сборник. Вып. Ч. 1 С. 7–12.

.

А. В. Орешников писал о заинтересовавших его знаках древнейших русских монет практически на протяжении всей своей научной деятельности. В 1894 г. [13] Орешников А. В. ( А. О .) Новые материалы по вопросу о загадочных фигурах на древнейших русских монетах // Археологические известия и заметки. № С. 301–311.

он обобщил существующие в литературе мнения о существе «загадочного знака», включив в обозреваемую литературу малоизвестную статью П. Н. Милюкова из Ежегодника французского нумизматического общества «Норманнский знак на монетах Великого княжества Киевского», который увидел в знаке норманнский головной убор. Упоминает Орешников и высказывание Д. Я. Самоквасова, характеризовавшего монетный знак как знак власти и обнаружившего аналогии в навершиях скипетров из скифских царских курганов.

Читать дальше