1 ...8 9 10 12 13 14 ...26

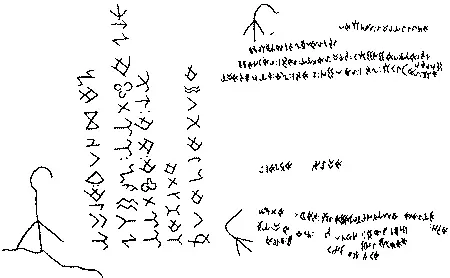

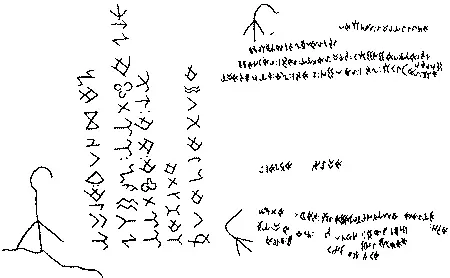

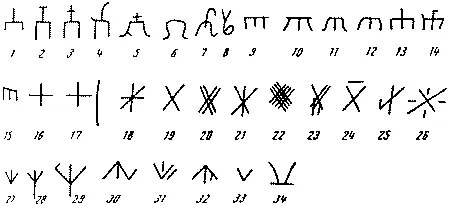

Рис. 4. Трезубцы-тамги на эпитафийных памятниках из Тувы (по И. Л. Кызласову)

Знаки в виде двузубца и трезубца выделены при исследовании керамики Биляра – крупнейшего поселения в Волжской Булгарии [53] Кочкина А. Ф . Знаки и рисунки на керамике Биляра // Ранние болгары в Восточной Европе. Казань, С. 97–107.

. Исследовательница считает, что однозначной семантической трактовки этих знаков быть не может, но подчеркивает их большую социальную обусловленность по сравнению, например, с гончарными клеймами. Наличие подобных знаков на сосудах автор объясняет существованием особого «коммерческого языка, возможно, восходящего к тамгам», распространенного «в интернациональных торгово-производственных кругах в рамках Средневековья, по крайней мере в регионах наиболее сильного взаимодействия» [54] Там же. С. 101.

.

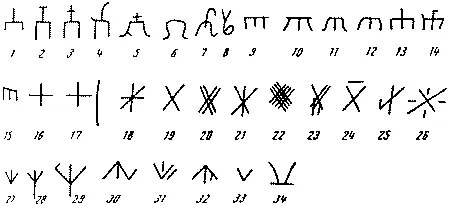

Огромная работа по выявлению тамгообразных знаков на золотоордынской керамике была предпринята М. Д. Полубояриновой [55] Полубояринова М. Д . Знаки на золотоордынской керамике // Средневековые древности евразийских степей. М., С. 165–212.

. Среди них две группы интересующих нас знаков – двузубцы и трезубцы. Включив их в контекст золотоордынских керамических знаков другой формы, автор приходит к выводу, что знаки «ставились где-то на промежуточном этапе между мастером и владельцем», т. е. в процессе использования готовых изделий, и являлись, скорее всего, знаками собственности купцов [56] Там же. С. 205.

.

В то же время исследовательница не могла не отметить факт использования аналогичных по форме знаков на золотоордынских монетах XIII–XIV вв., подчеркивая, что у татаро-монголов, как и у некоторых других народов Евразии, двузубец и трезубец являлись тамгами царствующего рода: «… принадлежность двузубца и трезубца правящему роду подтверждается для Золотой Орды данными этнографии по тюркским народам, входившим некогда в состав этого государства» [57] Там же. С. 174.

.

Рис. 5. Знаки-тамги с золотоордынской керамики (по М. Д. Полубояриновой)

Как аналог (по значимости) трезубцам джучидских монет, принадлежащим правителям этого рода, Полубояринова упоминает ногайский трезубец, который назывался ханской тамгой. Почти идентичной по рисунку является султанская тамга у казахов Малого Жуза и у башкир. Киргизы северо-западной Монголии султанской, или дворянской, тамгой называли трезубец, и вовсе аналогичный тем, которые известны по монетам болгарских царей Шишманов (рис. 5, № 9, 13).

Комплекс тамгообразных знаков, среди которых выделяются группы двузубцев и трезубцев, введен в научный оборот в результате раскопок Хумаринского городища в Карачаево-Черкесии [58] Биджиев X. X. Хумаринское городище. Черкесск, 1983.

. Знаки нанесены на крепостные стены и относятся, по мнению исследователей, к болгаро-хазарскому периоду существования городища (VIII–IX вв.). По начертанию они типичны для тюркоязычных народов, населявших в этот период земли Северного Кавказа и степи Восточной Европы. Однако наиболее близкие аналогии двузубцам и трезубцам прослеживаются в Хазарии, Волжской и Дунайской Болгарии.

X. X. Биджиев, автор работы о Хумаринском городище, тщательно проанализировав отечественную литературу, посвященную исследованию тамгообразных знаков, пришел к выводу, что единого мнения об их значении до сих пор нет. Он выдвигает свою обобщенную версию, предполагая, что смысл знака-тамги изменялся в зависимости от назначения предмета, на который он наносился. Знаки на керамике могли быть метками ремесленников или владельцев мастерской, на каменных блоках крепостных стен – знаками учета привезенного материала или выполненной работы, а знаки, нанесенные на различные предметы внутри городища, можно рассматривать как родовые или личные тамги населения, исключительно пестрого в языковом и этническом отношениях. На стену Хумаринского городища после завершения строительства могли нанести тамги господствующих родов. Наконец, автор выделяет религиозно-магическую функцию знаков, которую выполняли те из них, что были обнаружены в могильниках или погребальных камерах, на камнях святилища [59] Там же. С. 92.

.

Чрезвычайно важными для нашей проблематики являются исследования тамгообразных знаков в Хазарском каганате, ближайшем соседе приднепровских славян. На подобные знаки обратил внимание еще М. И. Артамонов, раскапывая в 30-е гг. XX в. поселения на Нижнем Дону. Он сравнил знаки, обнаруженные на саркельских кирпичах, со знаками, начертанными на камнях и кирпичах крепости Плиски – средневековой столицы дунайских болгар [60] Артамонов М. И . История хазар. СПб., С. 308.

. В начале XX в. знаки на строительном материале из Абобы-Плиски опубликовал К. В. Шкорпил [61] Шкорпил К. В. Знаки на строительном материале // Известия Русского археологического института в Константинополе. София, Т. X.

, чьи археологические находки долгое время служили исследователям материалом для сравнения знаков Хазарского каганата [62] Обзор работ, посвященных графити Хазарии, предпринят В. Е. Флеровой (Граффити Хазарии. М., С. 11–22). См. также историографический очерк в книге: Дончева-Петкова Л . Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII–X век. София, С. 7–18.

.

Читать дальше