Когда началась следующая Русско-турецкая война, 1787–1791 гг., Румянцев был назначен командующим второстепенной армией, в то время как командование главной ударной силой русских войск было поручено фавориту императрицы Г.А. Потемкину. Это воспринималось современниками как незаслуженное понижение. Тяготясь зависимым от светлейшего князя Таврического положением, Румянцев вскоре передал ему свою армию.

В 1794 г. Екатерина II вновь оказала Румянцеву высокое доверие – вверила ему главное начальство над войсками, собираемыми для похода в Польшу для подавления восстания Костюшко. Старый фельдмаршал много сделал для подготовки похода и его материального обеспечения, но лавры победителя поляков он уступил А.В. Суворову, руководившему военными действиями (Александр Васильевич был на пять лет младше Румянцева).

В декабре 1796 г., через месяц после кончины императрицы, ушел из жизни и фельдмаршал Румянцев-Задунайский, столько сил положивший для расширения границ России и укрепления государства согласно планам Екатерины II. Успел воздать должное фельдмаршалу новый государь Павел I, объявивший в русской армии трехдневный траур «в память великих заслуг фельдмаршала Румянцева Отечеству».

Петр Александрович Румянцев был женат на Екатерине Михайловне Голицыной. Из его сыновей в Москве хорошо известен Николай Петрович Румянцев. Канцлер, председатель Государственного совета, коллекционер, граф Н.П. Румянцев завещал свое собрание государству, благодаря чему и открылся в Москве в 1862 г. в доме Пашкова на Моховой знаменитый Румянцевский музеум, а затем и публичная Румянцевская библиотека.

Деятельность Петра Румянцева как военачальника в существенной мере обусловила развитие русского военного искусства Екатерининской эпохи, идеи полководца были использованы при выработке уставов и реорганизации русской армии. Наверное, из полководцев один лишь Суворов может соперничать с Румянцевым по степени военного таланта и пользе, принесенной России в XVIII в. В Москве есть памятник и площадь в честь Суворова. Справедливым было бы увековечение и памяти Румянцева в столице, поэтому не зря в этой книге так подробно о нем рассказывается.

С 1756 г. хозяином дворца на Тверской стал генерал-аншеф Иван Иванович Костюрин, комендант Петропавловской крепости в 1756–1764 гг.

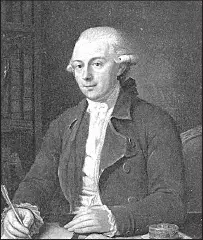

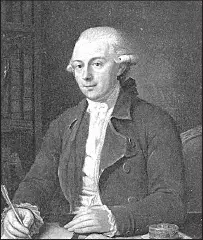

С 1793 г. усадьба переходит в собственность графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, крупнейшего российского библиофила и собирателя древностей. У него было немало званий и наград: президент Академии художеств, обер-прокурор Святейшего синода, действительный тайный советник и т. д. Но известность ему принесло «Слово о полку Игореве».

Как рассказывал сам Мусин-Пушкин, рукопись «Слова о полку Игореве» попала к нему из рук бывшего архимандрита Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле в конце 1780-х гг. Правда, уже в наше время появились предположения, что Мусин-Пушкин, будучи обер-прокурором Синода с 1791 г. и пользуясь служебным положением, банально присвоил себе ценную рукопись, хранившуюся в Кирилло-Белозерском монастыре.

В России впервые «Слово» было издано в 1800 г., в примечании говорилось: «Подлинная рукопись, по своему почерку весьма древняя, принадлежит издателю сего (гр. Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину), который, чрез старания и просьбы к знающим достаточно российский язык, доводил чрез несколько лет приложенный перевод до желанной ясности, и ныне по убеждению приятелей решился издать оный на свет». С этого времени имя графа стало широко известно и за рубежом.

«Слово» являлось одной из жемчужин собрания Мусина-Пушкина. А кроме того, были там и Никоновская летопись, и Лаврентьевская летопись, и документы эпохи Ивана Грозного, и собственноручные записки Петра I, и еще немало ценнейших памятников и исторических источников различных эпох.

А. Мусин-Пушкин. Неизвестный художник

Вполне вероятно, что часть собрания (а граф коллекционировал еще и живопись) хранилась не только в доме на Тверской, но и во дворце Мусиных-Пушкиных на Разгуляе. Его не раз уговаривали пожертвовать свое книжное и рукописное собрание Архиву Коллегии иностранных дел. Но Мусин-Пушкин раздумывал.

Пока он думал да гадал, в 1812 г. началась Отечественная война. Незадолго перед сдачей Москвы граф успел вывезти в свои загородные имения предметы искусства, а вот рукописи почему-то оставил. Быть может, для эвакуации коллекции ему не хватило подвод и лошадей – это была одна из главных проблем в августе 1812 г.

Читать дальше