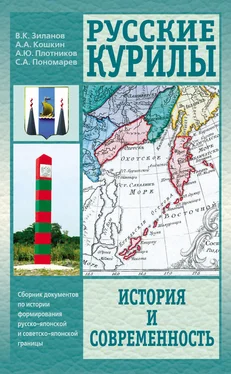

Возвращаясь к Памятным запискам советского правительства 1960 г., следует сказать, что занятая СССР с этого времени в вопросе о советско-японской границе твердая и четкая позиция о том, что этот вопрос решен, оставалась неизменной до конца 80-х гг., что нисколько не мешало развитию советско-японских связей и сотрудничества в торговой, научно-технической, культурной и иных областях. Это также убедительно свидетельствует о том, что отсутствие мирного договора не является препятствием для успешного сотрудничества между странами, если к нему действительно стремиться.

Прошедшее время с очевидностью показало, что в действительности Япония видит в мирном договоре лишь средство удовлетворения своих территориальных претензийк Советскому Союзу, которые и являются для официального Токио условием его заключения.

В этой связи недальновидным и опрометчивым шагом с нашей стороны стало признание «территориального вопроса» не только в отношении островов Малой Курильской гряды, но и в отношении островов Кунашира и Итурупа. Это признание было зафиксировано в Совместном советско-японском заявлении от 18 апреля 1991 г., принятом по завершении переговоров с японскими руководителями президента СССР М. С. Горбачева в Токио, где было отмечено, что стороны провели переговоры по вопросам, касающимся заключения между СССР и Японией мирного договора, «включая проблему территориального размежевания с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп».

Практически то же самое было повторено и в Токийской декларации о российско-японских отношениях от 18 октября 1993 г., принятой по итогам переговоров в Японии президента РФ Б. Н. Ельцина. В этой декларации было также подтверждено, что правопреемником СССР является РФ, и что все договоры, заключенные между СССР и Японией продолжают «применяться в отношениях между РФ и Японией».

Следует особо подчеркнуть, что при этом ни Декларация 1991 г., ни Декларация 1993 г. не изменили статуса нынешней российско-японской границы. Более того, обе Декларации не были в установленном законом порядке рассмотрены и одобрены парламентом нашей страны. Фактом является и то, что принятие Деклараций 1991 и 1993 гг. не привело к заметному улучшению российско-японских отношений и расширению двустороннего сотрудничества.

В 1995–2001 гг. переговорный процесс по обсуждению наряду с вопросами экономического сотрудничества также и японских территориальных претензий был продолжен. Уступая нажиму японской стороны, президент России Б. Ельцин изъявил тогда готовность заключить до конца 2000 года мирный договор, в котором предполагались некие шаги навстречу японским территориальным требованиям. Однако обсуждение этого вопроса свелось в дальнейшем к вялотекущему переговорному процессу, в ходе которого российская сторона не проявила стремления ни к явным территориальным уступкам, ни к твердому отпору необоснованным претензиям японского правительства.

Такая противоречивая и «шаткая» политика Кремля, очевидно, не могла принести положительного результата и в результате только осложнила и запутала ситуацию.

Приходится с сожалением констатировать, что позиция исполнительной власти и руководства российского МИДа, занятая на переговорах с японской стороной, оказалась непоследовательной и малоэффективной. Между тем японская сторона, используя некоторые двусмысленные формулировки, вошедшие в Токийскую декларацию 1993 и в Московскую декларацию 1998 гг. (документы, подписанные главами двух государств), продолжала настойчиво проводить курс на наращивание давления на российское руководство, упорно добиваясь реализации своих территориальных притязаний. При этом подчас стало проявляться стремление японской стороны изменять в свою пользу терминологию и трактовку принимавшихся на переговорах документах.

Так, например, в ряде двусторонних документов по настоянию Токио начали употребляться японские названия географических объектов, в первую очередь на островах Малой Курильской гряды. В частности, в «Соглашении о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» 1998 г. (действует до настоящего времени) японские названия употребляются в отношении даже таких объектов, как островной мыс.

В этом же Соглашении были внесены формулировки, дающие, по сути дела, японским подданным право вести практически бесконтрольный лов в российских территориальных водах в районе южных Курил и даже претендовать на преимущественное право заниматься там рыболовством.

Читать дальше

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)