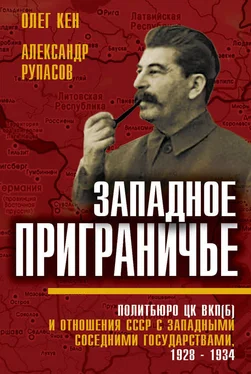

Выполнение этой исследовательской «программы-максимум» осложнялось несколькими обстоятельствами, совокупное действие которых побудило нас назвать полученный результат «опытом комментария». Главным из них являлось то, что, как и прежде, «разорванность архивов Политбюро, закрытость значительной их части создают для историков многочисленные трудности, а нередко непреодолимые препятствия»

[5] О.В. Хлевнюк. Указ. соч. С. 11.

. Эта печальная констатация не утратила своей актуальности, что, пожалуй, особенно ощутимо при обращении к внешнеполитическим аспектам деятельности Политбюро, изначально отнесенной к разряду особо секретных материй. Эти зияющие информационные пробелы авторы стремились восполнить путем использования документации других партийных инстанций и государственных ведомств СССР, зарубежных архивов. В наибольшей степени эти усилия были вознаграждены при обращении к материалам наркомата по иностранным делам; архивные учреждения, хранящие материалы не только подразделений ОГПУ (погранохрана, разведка и контрразведка), но и наркомата внешней торговли, оказались для нас закрыты. Общая характеристика использованных нами архивных источников содержится во вводных замечаниях. В тех нередких случаях, когда анализируемое решение Политбюро не находило внятного отражения в доступных материалах или оказывалась явно недостаточной наша профессиональная эрудиция, комментарии составлялись в урезанной форме (или вовсе не составлялись) – с надеждой, что новые обстоятельства и усилия коллег позволят в будущем преодолеть неполноценность предложенных трактовок. Оказываясь перед выбором – очевидная скудость комментария или неполнота публикуемых документов, мы неизменно отдавали предпочтение первому варианту. В представленной выборке из протоколов Политбюро воспроизводятся все выявленные постановления этого органа по проблемам взаимоотношений СССР с его западными соседями – Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Чехословакией и Румынией. Те решения высшей партийной инстанции, которые, на наш взгляд, не имели самостоятельного значения либо лишь косвенно затрагивали обозначенную в заглавии тему, были помещены (изложены) в тексте комментария, а также во вступительных статьях к разделам. Первый и наиболее объемный из них посвящен постановлениям о государственных отношениях СССР с названными странами – дипломатических, экономических, культурных. Вторую проблемно-тематическую группу образуют документы о деятельности коммунистических и советских общественных организаций в западных соседних государствах, тогда как в третьем разделе собраны основные материалы о международных аспектах политики Москвы в пограничных районах и республиках СССР, а также по отношению к национальным меньшинствам (преимущественно польскому). Два последних раздела образуют постановления и комментарии о механизме подготовки, принятия и осуществления внешнеполитических решений и о кадровых перемещениях советских дипломатических (в том числе торговых и военных) представителей в соседних западных странах.

Установка на полноту публикации материалов Политбюро по проблеме отношений с западными соседями СССР и возможно детальное объяснение каждого постановления, сколь бы малозначительным оно ни представлялось, вызвана как потребностями адекватного изучения деятельности высшей властной структуры, так и второй основной задачей исследования – раскрытия механизмов рождения внешнеполитических решений, их воздействия на взаимосвязь СССР с внешним миром.

Научное понимание внешней политики России и СССР остается актуальной междисциплинарной проблемой. В то время, как наиболее важные исторические исследования советской внешней политики опирались на реконструкцию основных узлов международных отношений («external context») [6] Применительно к межвоенному периоду это особенно характерно для получивших широкое признание работ Дж. Хаслама (Jonathan Haslam. Soviet foreign policy 1930–1933: The impact of depression. L.,1983; idem. The Soviet Union and the struggle for collective security in Europe, 1933–1939. L., 1984; idem. The Soviet Union and the threat from the East, 1933-41: Moscow, Tokio and the prelude to the Pacific War. Pittsburgh, 1992). Признание внешних обстоятельств исходным пунктом исследования свойственно также советской историографии (за частичным исключением историко-партийной литературы), поскольку ее бессознательной предпосылкой было признание вечности, а следовательно, сущностной неизменности существующей власти.

, главные политологические усилия по ее теоретическому осмыслению были ориентированы на изучение «domestic context», построение системы внутренних детерминант внешней политики СССР [7] См.: David Holloway. The state of field: Soviet foreign policy//Daniel Orlovsky (ed.). Beyond Soviet studies. Wash., 1995. P. 269–285; Christer Pursiainen. Beyond Sovietology: International relations theory and the study of Soviet/Russian foreign and security policy. Helsinki, 1998. P. 84–97.

. Предлагаемая работа не является традиционным историческим сочинением или исследованием в одной из специальных областей международных отношений. Она была задумана как способ углубить наше понимание истоков современных политических процессов – задача, родственная обеим этим областям. Характеризуя внешнеполитические обстоятельства и дилеммы, ставшие предметом постановлений Политбюро, мы стремились с возможной полнотой представить мотивации и процедуры принятия решения, а в некоторых случаях – и реконструировать связи между международными акциями Москвы и явлениями и тенденциями, традиционно относящимися к внутренней политике государства. С другой стороны, «самосознание» советской внешней политики, восприятие большевистской элитой международных процессов мы, насколько это позволяли наши возможности, стремились сопоставить с подходом к этим вопросам со стороны партнеров Москвы, опереться на дополнительные источники – информацию, которой располагали дипломаты, разведчики и журналисты третьих стран.

Читать дальше