В записке военного министра Д.А. Милютина к Александру II от 26 апреля 1870 г. было предложено воспользоваться предстоящей реформой Войскового правления для переименования ЗвД в ОвД. В записке отмечалось, что «название Войскового Правления войска Донского не соответствует действительному значению этого административного учреждения, т. к. до него не относится никаких собственно войсковых обязанностей, а все предметы его ведомства заключаются исключительно в гражданском управлении краем, причем и подведомственное ему народонаселение состоит более чем на У 3часть из лиц гражданского состояния. Поэтому… было бы удобнее переименовать ЗвД в ОвД и Войсковое Правление в Областное Правление… Дабы не издавать по этому предмету особого законодательного акта… не соизволите ли при поднесении из Государственного совета… проекта преобразования Войскового правления в Высочайшей резолюции утвердить этот проект: «с тем, чтобы Земля войска Донского переименована в Область войска Донского и Войскового Правления в Областное правление войска Донского». На записке Александр II собственной рукой начертал карандашом «со-ъ» («согласен». – В. А.) 44. Однако вскоре выяснилось, что император уже утвердил реформу Войскового правления 23 апреля, поэтому Военное министерство срочно подготовило проект высочайшего указа Правительствующему сенату о переименовании, который Александр II и подписал 21 мая 1870 г. в г. Эмсе 45.

Мы убеждены, что за сухой формулировкой закона о необходимости «согласования наименования земли войска Донского и Войскового Правления с общепринятыми наименованиями в Империи» кроется словесное уничтожение даже намека на самость донского казачества, на его территориальную «отдельность». В этом акте С.Г. Сватиков вообще увидел «несомненно, определенное политическое значение», а не «обычное и заурядное административное распоряжение» 46. При любой интерпретации наименование «Земля войска Донского», корнями уходящее в средневековую эпоху расширения московского царства, указывало на принадлежность земли ее владельцу – войску Донскому, на которойказаки собственно и проживают. Наименование «Область» не подразумевает конкретного владельца, кроме, естественно, царствующей династии, подчеркивает окраинный, присоединённыйхарактер территории, население которой теперь располагалось в Области,без монополии на земельную собственность (выделено нами. – В. А.). С ОвД как административно-территориальной единицей центральная власть могла делать все, что пожелает, в рамках имперского права. Очевидно, что территориальные изменения на Дону и в Приазовье во второй половине XIX в. следует рассматривать именно в данном контексте.

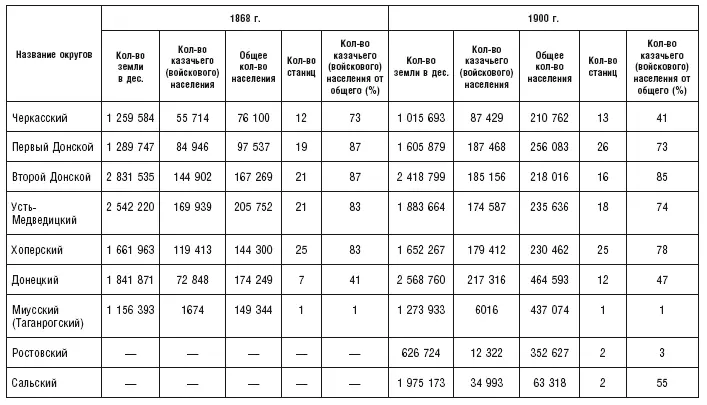

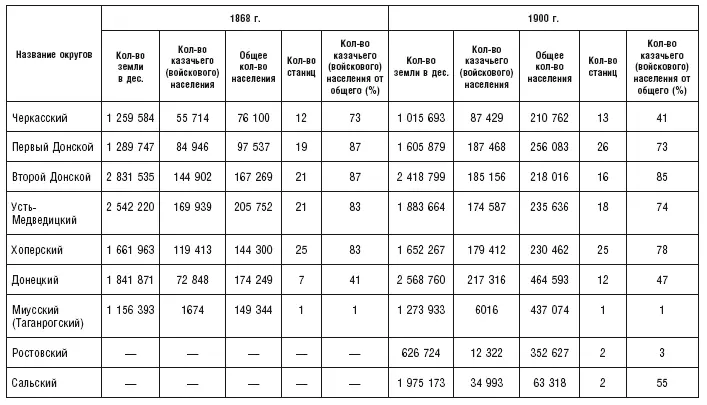

Среди округов ЗвД-ОвД на всем протяжении рассматриваемого нами периода традиционно казачьими являлись Черкасский, Первый Донской, Второй Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский и, отчасти, Донецкий. В составе Миусского (Таганрогского) округа находилась всего одна станица, Новониколаевская. В Ростовском и Сальском округах располагалось по две казачьи станицы. Сальский округ считался калмыцким, так как преимущественно на его территории проживали калмыки, формально причисленные к казачьему сословию 47.

В таблице 2 представлены количественные данные о размерах округов, наличии станиц и численности казачьего населения, в том числе в процентном отношении к общему количеству населения в округах за 1868 и 1900 гг. 48

Таблица 2

Сведения из таблицы отражают общую тенденцию социально-демографических изменений в Донском крае. Во второй половине XIX в. темпы прироста населения на Дону в значительной степени опережали общегосударственные, а в 1885–1897 гг. по темпам прироста населения ОвД занимала первое место с показателем 61,6 %, на фоне общероссийского в 14,3 % 49. В этом процессе важную роль занимали разрешение в 1868 г. «русским поданным невойскового сословия» селиться и приобретать недвижимость в пределах ОвД, а также изменения в аграрном производстве и земле-обеспеченности в России в целом в условиях капиталистического развития. Если до 1868 г. при незначительных, по сравнению с предыдущим временем, темпах роста населения главным источником его пополнения был естественный прирост казачьего и местного крестьянского сословий, то после 1868 г. стремительное увеличение численности донского населения происходило за счет миграции из аграрно-перенаселенных губерний Европейской России. В итоге это привело к сокращению представительства казачьего сословия в структуре населения Дона и к превалированию неказачьих сословий над казачьим в целом по Области.

Читать дальше