Доктор философских наук И. С. Урбанаева говорит, что шаманских текстах призывания к Эрлик-хану (Эрлен-хану) как «Хозяину земли» (Хуурай Yлгени эжиндэ) напоминают о «Князе Мира Сего» – «Падшем Ангеле, ставшем владыкою земли, и это указывает на природу Эрлэн-хана как восставшего Сына Неба, который, будучи побежден, ушел на восточную сторону – в мир тьмы и стал владыкой царства смерти». Г. Н. Потанин приводит записанную в северной Монголии легенду о ловком, неутомимом стрелке, который бросил вызов Богу, но в результате хитрости со стороны последнего счел себя посрамленным и, удалившись от общества людей, зарылся в землю, превратившись в сурка. В двух записях, сделанных Потаниным в разных концах Монголии, стрелок, бросивший вызов Богу, назван Ерхе-мерген. По словам ученого, «переход от Ерке-сурка к Ерке – главе культа не представляется непреодолимым». И дальнейшие его исследования обнаруживают недостающие звенья. Получается, что царство мертвых Ерлик-хана – это мир мелких грызунов – крота, крысы, сурка, – зверей, не любящих дневного света. Древнейшая символика, проступающая в этом центральноазиатском культе, указывает 1) на образ сына Неба, 2) восставшего против Неба, 3) ставшего властителем смерти, 4) во главе мира тьмы и черных сил. Земля (земляные животные) выступает здесь в присущей ей символике противоположности Неба. На основе выявленной неоднозначной символики Ерке Г. Н. Потанин сравнивает с «главным богом еркеунов» «не какого-то незначительного стрелка, а существо тоже божественной природы, бога Ерлика; не второстепенного бога северно-азиатской мифологии, а лицо не менее важное, чем сам Царь Неба». Эрлик-хан – стрелок, бросивший вызов Небу, восставший против Неба [Урбанаева И. С., 2000].

КАЗАХСКАЯ ЛЕГЕНДА О ВЕРЕТЕНЕ: СИМВОЛИКО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Легенда зайсанских киргизов (казахов) об обратившемся в гору веретене гласит: недалеко от г. Кокбектов (Кокпектi), Зайсанского уезда, находится гора Уртень-таг (Уртен-тау); к юго-западу от этой горы до речек Базар и Богаз (Бугаз) простирается ровная степь, в центре которой стоит одиноко конусообразная сопка – веретено («урчук») старухи. Великанша-старуха имела пять коз, которых она посла всегда сама. Однажды, пася своих коз, старуха уселась на гору Тарбагатай, а ноги положила на Алтай. В это время на одну из её коз, бродивших по степи, напал волк. Чтобы спасти свою козу, старуха бросила в волка веретено, которое она держала в руках, прядя пряжу. Веретено это упало на то самое место, где теперь стоит сопка. Эта-то сопка и есть веретено великанши [Ивановский Ал., 1893].

Г. Н. Потанин ссылается на эту местную легенду о «Веретене-горе», записанную у оз. Зайсан, в связи с повествованием сказания о Гэсэре при раскрытии темы «укрощения злого существа посредством проституции»: Гэсэр заболел; его жена знает, что он исцелится, если она отдастся злому чудовищу Мангысу; Гэсэр действительно выздоравливает и идет выручать жену; жена прячет его в доме Мангыса; ночью Гэсэр из засады пускает в Мангыса стрелу, которая, однако, пролетает мимо. Мангыс пробуждается от звона стрелы, но женщина успокаивает его уверением, что это она, когда пряла, веретеном задела за серебряное ведро. Кончается история тем, что Гэсэр при помощи жены убивает чудовище [Потанин Г. Н., 1892].

Итак, в этих тюрко-монгольских легендах обращают на себя внимание следующие символы принадлежащие богам и великанам: Веретено, которое сравнивается с Камнем (Горой) и Стрелой. Рассмотрим подробнее эту символику. Сам Г. Н. Потанин в комментарии к рассказу о Гэсэре и его жене пишет, что веретено в сказаниях – указание на полярную символику и на вращательное движение.

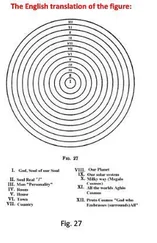

Рене Генон в «Символах священной науки» упоминает о «веретене Неизбежности//Необходимости//Ананки», которое крутит богиня (мойра, парка), суровая старуха – Клото (прядущая нить человеческого жребия; clotho – «прясть»). Это веретено, «веретено Ананки» – совокупность концентрических оболочек, соответствующих различным планетарным сферам, вращающихся вокруг алмазной Оси Мира, в направлении которой расположен светящийся столп, ориентированный по Полюсам [Генон Р., 2000]. Рука Клото и кругообороты вращающегося веретена утверждают «участь, какую кто себе выбрал по жребию» (Платон. Государство, X, 616c-620e). Сведения о «веретене Ананки» было получено от Эра сына Армения из Памфилии. Памфилия, территория Южной Турции в древности была населена племенами, говорившими на хетто-лувийском языке, письменность близка к малоазиатским системам письма. В хеттских клинописных документах Памфилия – страна Арзова//Арзава. Британский историк Г. Чайлд считал, что хетты, носившие скифские остроконечные шапки и центрально-азиатские косички, пришли из Туркестана. Само имя «Эр» (Er) – тюркское: «воин», «муж», «дар»; его отец «Ар//Эр-мен»: Er-men – древнетюркское: «воин-человек». Тюркские этнотопонимы Арман//Эрмен известны от Передней Азии до Алтая [Лебедев Р. В., 2015].

Читать дальше