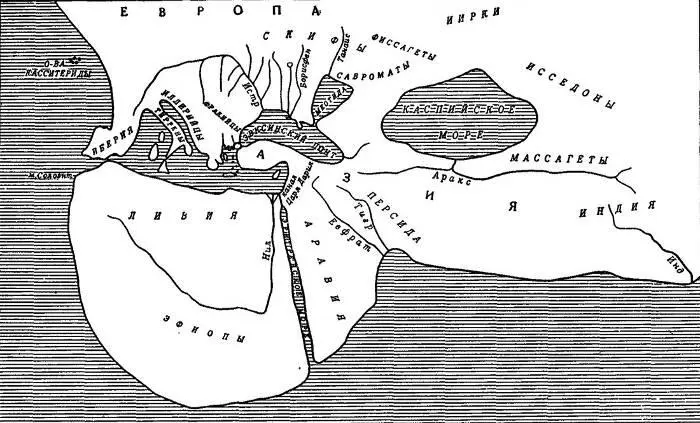

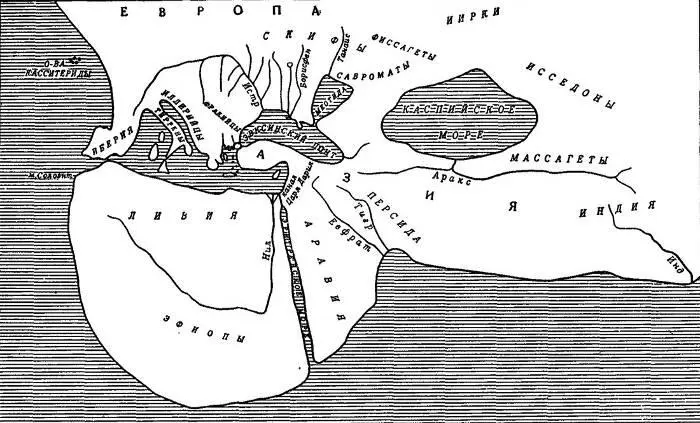

Представление о мире в эпоху Гекатея и Геродота {12}

Эратосфен представлял себе земную поверхность шарообразной и впервые научным способом измерил длину земного меридиана,8) совершив при этом лишь сравнительно небольшую ошибку против нынешних исчислений. Не приходится, однако, забывать того, что земная поверхность фактически была известна в древности лишь на очень небольшом протяжении с запада на восток (от Гибралтарского пролива до р. Ганга) и того менее с севера на юг (от о. Туле, отожествляемого с западной частью Скандинавского полуострова и до о. Тапробана — Цейлона). При этом знание об отдаленных местностях основывалось и в эпоху Эратосфена, да и гораздо позже, лишь на единичных и довольно туманных, не лишенных сказочного элемента описаниях, которые далеко не всеми принимались на веру.

Поэтому‑то позднее Птолемей и считал возможным настаивать на вероятности соединения Ливии (африканского материка) с Европой где‑то далеко на западе и с Азией где‑то далеко на востоке. Многие же из предшественников Птолемея считали. Ливию (Африку) окруженной со всех сторон морем. В доказательство этого приводились рассказы о якобы кругосветных плаваниях или другие, подтверждающие их мнение, соображения и факты.

Именно отношение к описаниям океанских плаваний, служивших источником для географических теорий, делило древних ученых–географов на два противоположных лагеря: признающих или отрицающих существование единого и омывающего земные материки океана. Спор этот проходит через всю древность, начиная с Анаксимандра (610—546 до н.э.) составителя древнейшей греческой карты мира, восстанавливаемой ныне лишь предположительно, и Гекатея из Милета (жил на рубеже VI и V вв. до н.э.), составителя древнейшего «Землеописания» (дошедшего до нас лишь в кратких отрывках), об общих соображениях которого мы {13} можем судить лишь по географическим представлениям младших его современников — Эсхила (525—456 до н.э.) и Геродота (484—425 до н.э.)

Древнейшие сообщения об океанских путешествиях, с которыми мы познакомимся ниже, позволяют получить довольно полное и в то же время объективное представление о тех фактических данных, какими располагала древняя география и на основании которых складывались господствовавшие в ней общие представления о земной поверхности. {14}

1) Слово это, по–видимому, не греческого происхождения и заимствовано из финикийского (арамейского) языка.

2) О размерах древней металлургии бронзы и железа позволяют отчасти судить остатки металлического производства на о. Эльба близ берегов Италии и на побережье Тосканы (в районе древней Популонии).

3) В районе Суэцкого канала существуют остатки древних укреплений, быть может, соответствующих упомянутым в тексте этого рассказа.

4) В квадратных скобках здесь и дальше текст или автора данной книги, или переводчика.

5) Текст рассказа приведен в переводе Б. А. Тураева «Рассказ египтянина Синухета». М., 1915.

6) Перевод в книге Б. А. Тураева «История Древнего Востока», т. I, 1936, стр. 250 сл.

7) В скобках здесь и далее приводятся современные названия географических объектов.

8) Эратосфен принял расстояние между Сиеной и Александрией (в Египте), как равное 5000 стадиям (1 стадий Эратосфена составляет около 157 метров). Астрономические измерения он производил при помощи солнечных часов, давших ему по тени, отбрасываемой в Александрии в день летнего солнцестояния, соотношение длин небесного и земного меридианов, равное 1/50. На основании этих вычислений земная окружность оказалась равной 250000 стадиям, или, с привнесенной позднее поправкой, 252 000 стадиям, что весьма близко соответствует действительным размерам земного меридиана, равного 40007 километрам против 39 690, исчисленных Эратосфеном.

Древнейшие плавания по Эритрейскому морю

(Индийскому океану)

Страны Ближнего Востока, в особенности Месопотамия (междуречье Тигра и Евфрата), с глубокой древности были связаны с бассейном р. Инда. Об этом свидетельствует известная близость материальных памятников Мохенджо–Даро и Хараппа — древнейших культур эпохи металла в Индии, — так же как и некоторых символических знаков древнеиндийского письма, к соответствующим памятникам письменности и культуры древнего Двуречья.

Однако пути связей древнеиндийской культуры с культурой Шумера в точности еще не прослеживаются.

Читать дальше