Симонов монастырь. Гравюра. XIX в.

Вассиан, делая намек на это распоряжение, громит противника такими словами: «Отвергшись страха Божия и своего спасения, повелевают нещадно мучить и истязать неотдающих монастырские долги, только не внутри монастыря, а где-нибудь за стенами, перед воротами!.. По-ихнему казнить христианина вне монастыря не грех! О законоположитель! Или лучше назвать тебя – законопреступник! Если считаешь грехом внутри монастыря мучить братью свою, то и за монастырем также грех! Область Бога, почитаемого в монастыре, не ограждается местом. Все концы земли в руках Его. Откуда же взял ты власть нещадно мучить братий, а особенно неправедно? Какой же ты хороший хранитель евангельской заповеди и апостольских правил!..»

Вассиан, поражая современные монастыри, касался и святителей. Правда, он предоставлял им, сообразно священным правилам соборов, некоторые «движимые и недвижимые стяжания», но приводил в пример древних святых иерархов, отличавшихся нестяжательностью, и, между прочим, Василия Великого, который сказал грозившему ему императорскому чиновнику: «Что ты можешь взять у меня, кроме бедных одежд и книг моих, для тебя ненужных, а в них вся моя жизнь!» В противоположность этим примерам, Вассиан изображал современных ему святителей так: «Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах, о христианах же, братиях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения; дают бедным и богатым в лихву церковное серебро, а если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку, – а до конца его разорят. Вот сколько нарядных батогоносных слуг стоят перед ними, готовые на мановение владык своих! Они бьют, мучат и всячески терзают священников и мирян, ищущих суда перед владыками». По мнению Вассиана, монахи, как люди, отшедшие от мира, должны жить в молитве и уединении, питаясь исключительно от трудов рук своих, а святительские имения должны быть управляемы экономами и доходы с них, кроме отлагаемого на содержание святителей, и то с согласия всего собора духовенства, должны идти на приют сиротам, вдовам, калекам и на выкуп пленных.

Эти обличения вызывали со стороны Иосифа, а потом, после смерти его, со стороны его последователей не менее горячие опровержения, в которых старались уличить Вассиана в ереси. Вассиан снова писал против них, опровергал их доводы, пункт за пунктом, между прочим, касаясь и давнего вопроса относительно преследования еретиков.

Очевидно, остерегаясь раздражить великого князя, он не осмеливался отрицать власти государя казнить нераскаянных еретиков, но горячо стоял за тех из еретиков, которые приносили покаяние, смело называл таких казненных мучениками; впрочем, и относительно милосердия над еретиками вообще приводил, по возможности, места из древних духовных сочинений. «Что же, – писал он, – по-вашему и блаженный Иоанн Златоуст достоин осуждения, когда он возбраняет смерть еретиков, опираясь на притчи о плевелах? Он сказал вот что: „Не следует убивать еретика, потому что от этого вводится в мир бесконечная вражда. Если вы поднимете оружие и начнете убивать еретиков, то неизбежно погубите вместе с ними и многих святых людей. Притом же самые плевелы могут обратиться в пшеницу“. И в другом месте он же говорит: „Не следует стеснять еретиков, заушать их и ссылать“».

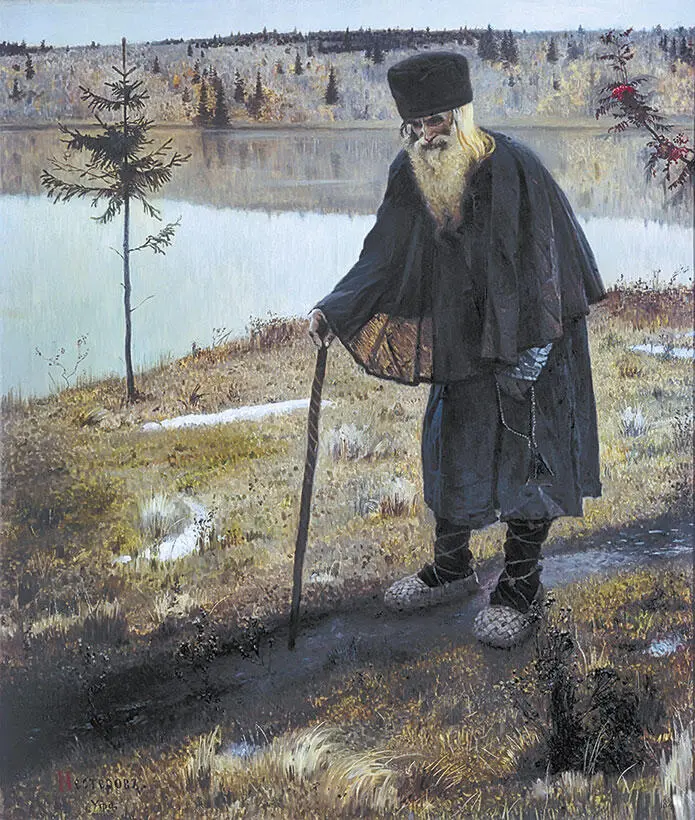

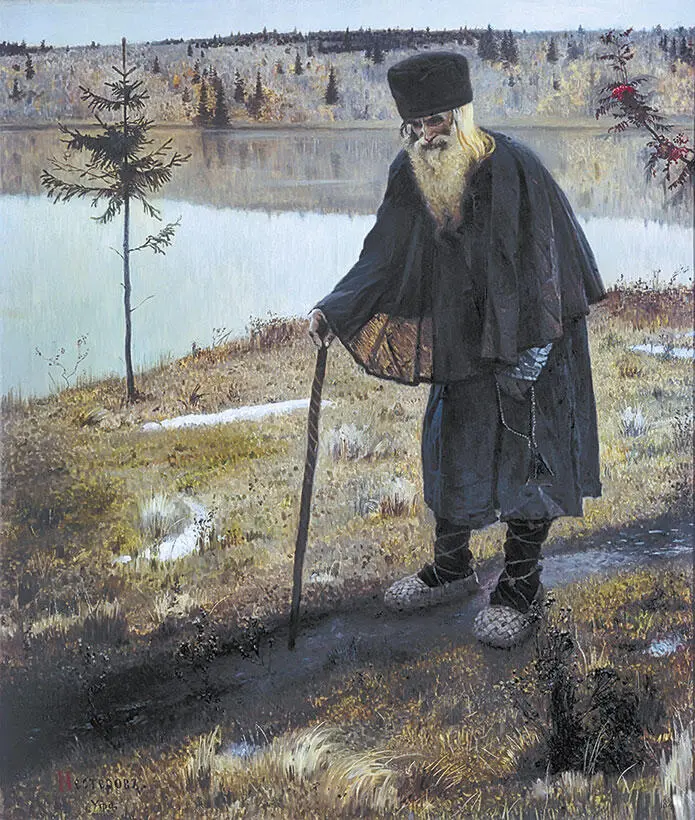

М. В. Нестеров. Пустынник. 1889 г.

Преследуя свою любимую идею о монастырских вотчинах, Вассиан обратил внимание на Кормчую книгу или Номоканон – свод церковных законоположений, к которым присоединялись разные гражданские законы византийской империи, а также и русские статьи. От разных дополнений естественно вошли в Кормчую разные противоречия. Вассиан заметил это относительно занимавшего его вопроса. В одних правилах запрещалось инокам держать села, в других – дозволялось. Вассиан доложил об этом митрополиту Варлааму и духовному собору и говорил: «Чему же верить, и как разрешить, когда в святых правилах есть супротивное Евангелию и Апостолам?» Митрополит Варлаам дал благословение Вассиану составить новый свод правил, но с условием ничего не выкидывать.

Вассиан выбрал один сербский список Кормчей, в котором было меньше статей, благоприятствовавших защитникам монастырских вотчин, а потом, сошедшись с приехавшим тогда в Россию ученым Максимом Греком, сделал сличение с греческим подлинником, нашел неправильности в славянском переводе (состоявшие, между прочим, в том, что словом «села», под которым разумелись населенные местности, переведено было то, что соответственно означало «угодья», т. е. пашни, поля, виноградники и т. д.).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу