Во всех русских церквах молились о чадородии Василия. Из монастырей доставляли ему и его великой княгине хлеб и квас – ничто не помогало.

Прошло таким образом четыре года с половиною, пока, наконец, царственная чета не прибегла в своих молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому. Только тогда Елена сделалась беременной. Радость великого князя не имела пределов. Еще не родился ребенок, а уже о нем заранее составлялись предзнаменования. Духовные говорили, что «когда отроча во чреве матери растяше, то печаль от сердца человеком отступаше: когда отроча во чреве матери двигалось, то стремление иноплеменной рати на царство низлагалось».

Один юродивый, по имени Дементий, на вопрос беременной Елены: кого она родит? – отвечал: «Родится сын Тит, широкий ум».

Наконец 25 августа 1530 года Елена разрешилась от бремени сыном: и в час ее разрешения, как рассказывали, по русской земле прокатился страшный гром, молния блеснула, земля поколебалась! Новорожденный наречен был Иоанном в честь ближайшего ко времени его рождения праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи. Восприемниками его были монахи осифляне: Кассиан Босый и Даниил переяславский. Мамкою к новорожденному царевичу была приставлена боярыня Аграфена Челяднина, родная сестра князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, который все больше входил в милость и около этого времени, по смерти отца, получил важный сан конюшего.

Через два года после рождения Ивана Елена родила другого сына, Юрия.

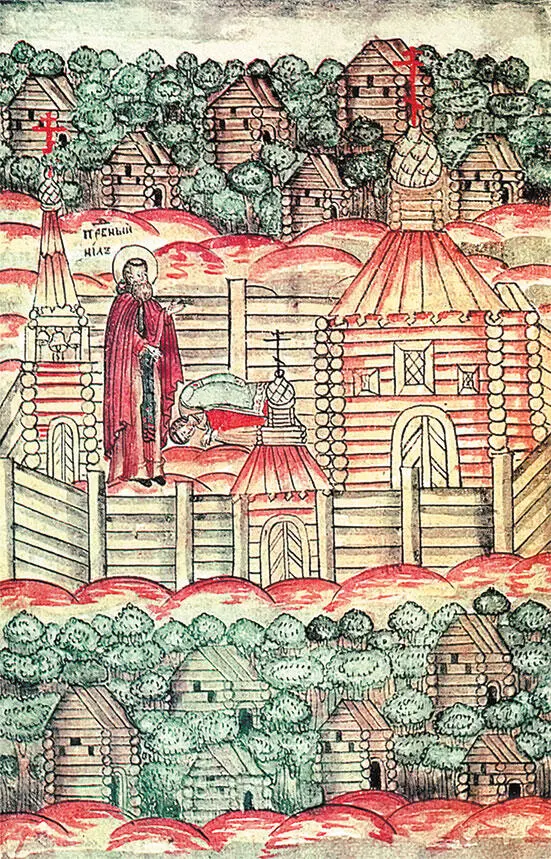

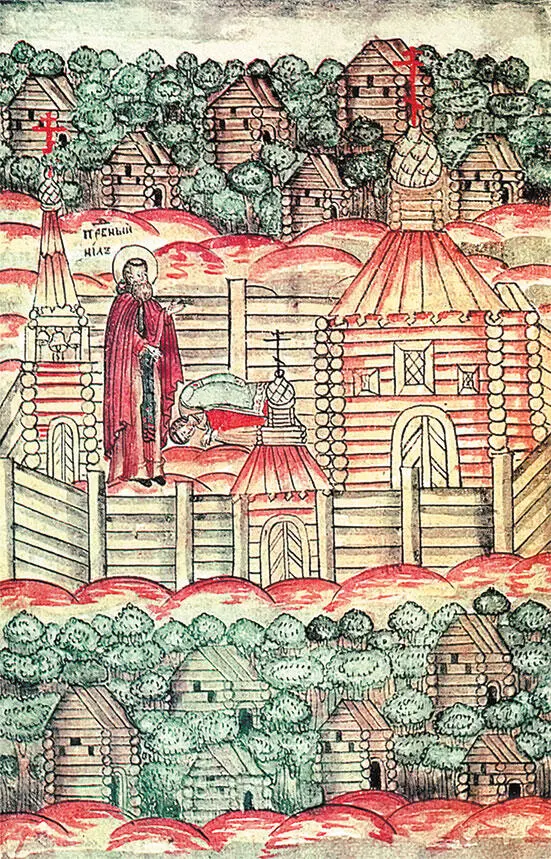

Глава 16. Преподобный Нил Сорский и Вассиан, князь Патрикеев

Тогда как еретическое направление, начавшееся нападками на злоупотребления в иерархии, дошло, наконец, до отрицания основных начал веры, в недрах строго верного догматам православия явилось направление, расходившееся с усвоенным на Руси складом религиозных воззрений. Направление это преимущественно нашло себе приют и развивалось в северном крае, соседнем Белоозеру, отчего последователи его в XVI столетии носили название белозерских или заволжских старцев.

Первым представителем этого направления был преподобный Нил Сорский. Родился он в 1433 году. Жизнь его чрезвычайно проста и несложна. Родители его нам неизвестны; знаем только, что мирское прозвище его было Майков, и сам он называет себя поселянином.

В юности он постригся в Кирилло-Белозерском монастыре и, проживши там несколько времени, отправился странствовать на Восток вместе с другом своим Иннокентием Охлябининым; пробыл, между прочим, несколько лет на Афоне, изучил, как показывают его сочинения, греческий язык, основательно познакомился с творениями святых отцов и со многими произведениями духовной литературы.

После многих лет странствования он возвратился в Кирилло-Белозерский монастырь, но не ужился там. Его поэтическая натура не могла довольствоваться тем господством внешности, которое он встречал в русском монашестве и вообще в русском благочестии. Он удалился за пятнадцать верст от монастыря, к реке Соре, соорудил себе часовню и келью, а потом, когда к нему примкнули несколько братий, построил церковь.

Таким образом основалось монашеское товарищество, но – совсем на других началах, чем все русские монастыри. Нил взял себе за образец так называемое «скитское житье», существовавшее в некоторых местах на Востоке, но неизвестное до той поры на Руси.

Преподобный Нил Сорский

В своих сочинениях Нил изложил сущность отшельничества по своим понятиям. Нил имеет в виду одних только монахов, до мира ему нет дела. В своем послании к князю Вассиану он представляется человеком, который пришел к убеждению, что в мире все обманчиво и не стоит того, чтобы дорожить им. «Мир, – говорит он, – ласкает нас сладкими вещами, после которых бывает горько. Блага мира только кажутся благами, а внутри исполнены зла. Те, которые искали в мире наслаждения, все потеряли: богатство, честь, слава – все минет, все опадет как цвет. Того Бог возлюбил, кого изъял от мира» (то есть – в иночество). Но иноческий идеал у Нила внутренний, а не внешний. Все внешнее благочестие у него занимает место менее, чем второстепенное. Цель инока – внутренняя переработка души. Нил опирается на слова св. Варсонофия: если внутреннее делание не поможет человеку, напрасно он трудится во внешнем. Тогда как другие подвигоположники для спасения души предписывают продолжительное моление, пост, всяческое изнурение плоти, Нил не придает этому никакого значения без внутреннего духовного подвига. «Напрасно, – говорит он, – думают, что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, метание, бдение, псалмопение, на земле лежание – он только согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Чтение молитв и всякое прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания», и для этого у Нила есть готовая опора в словах апостола Павла: лучше пять слов сказать умом, нежели тьму слов языком. «Тот не только не погубляет своего правила, кто оставит всякие псалмопения, каноны и тропари, и все свое внимание обращает на умственную молитву; тот еще более умножает его». Пост у Нила есть только воздержание и умеренность. Всякий богоугодный человек может вкушать всякую хорошую пищу, но только с воздержанием. Кто с разумом вкушает и с разумом удаляется от пищи, тот не грешит… «Лучше, – говорит он, – с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если человек замечает, что та или другая пища, утучняя его тело, возбуждает в нем дурные наклонности, воспитывает в нем сластолюбие, он должен удаляться от нее; а если тело его требует поддержки, то он должен принимать всякую пищу и питье, как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны… Но, – говорит Нил, – безмерный пост и безмерное воздержание приносят еще более вреда, чем ядение до сытости». Заглядывая в человеческую душу, Нил понял, что исполнение внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию, самому ненавистному для него греху. Весь монашеский подвиг у него сосредоточивается на «умном делании», которое есть не что иное, как борьба с дурными помыслами, которых он насчитывает восемь (чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу