Уважение к себе и другим, уважение к слову, внутренняя сосредоточенность и духовная опрятность — все это, оказывается, очень тесно связано. И одно без другого существовать не может.

Глава 3. Крестьянские праздники

Как лето сменяло зиму, день — ночь, так же неотвратимо в крестьянской жизни будни сменялись праздниками. Праздники были разновеликие, и отмечали их по-разному. Воскресенье после рабочей недели — день не просто свободный, а день праздничный, к которому готовятся. Хозяйки моют полы и скребут их ножами-косарям и, топят бани, готовят хорошую одежду, чтобы в ней идти в церковь. Очищаются душой и телом.

«Воскресенье считалось праздником. Не работали, считали за грех. Кто в воскресенье работал, у того в жизни нет спорины» (Т. А. Богомолова, 1910).

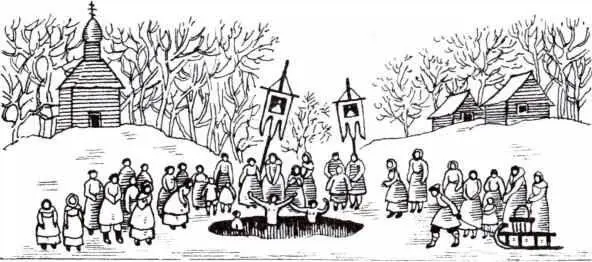

Праздники перебивали монотонность будней, задавали жизни определенный ритм. К большим праздникам готовились очень задолго. И радости в этих приготовлениях, предвкушениях было порой не меньше, чем в самом праздновании. Праздничное время текло отдельно от обыденного, человек жил и растворялся в нем. «Из самого далекого детства: до революции и в первые годы после революции вспоминается, как с утра до вечера звонили колокола на колокольнях. Раз мне даже довелось мальчишкой ударить в колокол— вот здорово! И еще — как жгли костры на Масленице и как мчались по улицам сани, перегоняя друг друга. И лошадь, и сани, и седоки — разряженные, веселые!» (И. И. Семенов, 1908).

Да и само празднование заключалось не просто в освобождении от тяжелого труда, в обильной и вкусной пище, а в создании атмосферы праздника, атмосферы всеобщей радости.

«Праздники в то время отмечали по-иному. К празднику готовились. Что-то новенькое одеть разрешат только в праздник. Тогда пекли ватрушки, варили суп (мяса было мало, только по праздникам варили мясной суп). Начинали собирать стол, стелили чистую скатерть, на стол ставили все угощения и домашнее пиво или сваренный квас. Вся семья садилась за стол. Отец играл в гармонь-однорядку, пели песни, иногда плясали. Большие праздники отмечали всем селом. Народ шел в село со всех сторон. Звонили колокола в церкви, на утренней заре было слышно далеко. Вся эта торжественность поднимала настроение, возвышала душу. Родители с детьми, жившие в соседних деревнях, приезжали в село на общее торжество; спешили успеть в церковь к заутрене, сходить в магазины, повидаться с родней, друзьями, знакомыми, посмотреть на молодежь, которая сходилась со всех сторон с бубнами, гармонями, песнями. Начиналось гулянье: плясали, пели, веселились на несколько кругов. Люди были счастливы, радостны, довольны, доброжелательны друг к другу. Рады были свободной минуте, общению друг с другом. В Вознесеньев день, помню, я еще девочкой была, как-то очень ясно всегда светило солнце, звенели колокола, было радостно. На реке десятки лошадей начинали купать. В то время все было проще: мы были рады солнцу, дню, людям» (М. П. Перевалова, 1924).

А вот как пытается выразить свои мысли об этом А. И. Бояринцева (1911): «Жизнь была какая-то разнообразная. Работа, потом праздник. А сейчас не отличишь, когда праздник, когда простой день. Вино пьют, когда вздумают. Едят всегда одинаково. Мясо каждый день. Нынче очень плохо питаемся, неправильно. То и болезни всякие».

Праздник был настоящим ритуалом, где всему было свое время и свое место. Праздничное время и текло по-другому.

Давайте послушаем, о чем вели речь мужики, собравшись на завалинке. Какой простор тут был фантазии, жесткой иронии, соленой шутке!

«Вот, бывало, в село праздник придет. Мужики тогда такую речь заведут: про покосы, про снега, про пашню. Разговор идет и где какое население живет, как работают, как живут. Говорят, что скоро все машины будут делать. Сама косит, пашет, жнет. Скоро такие и у нас будут. Мы тогда ходили бы по полям и рассуждали, как жилось плохо нам. А тут Библией другой мужик тряхнет и скажет, что не то еще будет. Хитроумные, слышь, люди-то, еще не такую машину сделают. Люди будут птицами летать, даже будут звезды с неба доставать. Все такие разговорчики идут, а потом запляшут, запоют о том, как девки по воду пойдут, “Волгу-матушку” помянут, “Хуторочек” напоследок споют. Вечером девки хороводы водили, песни пели, плясали. Я очень любил это время, когда работы в поле сделаны, хлеб обмолочен и в закрома свезен» (П. Н. Русов, 1897–1978).

Читать дальше