1 ...6 7 8 10 11 12 ...142

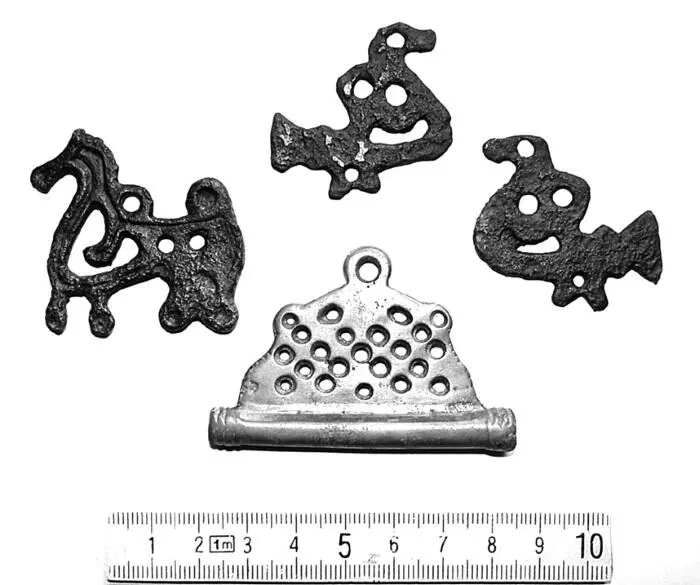

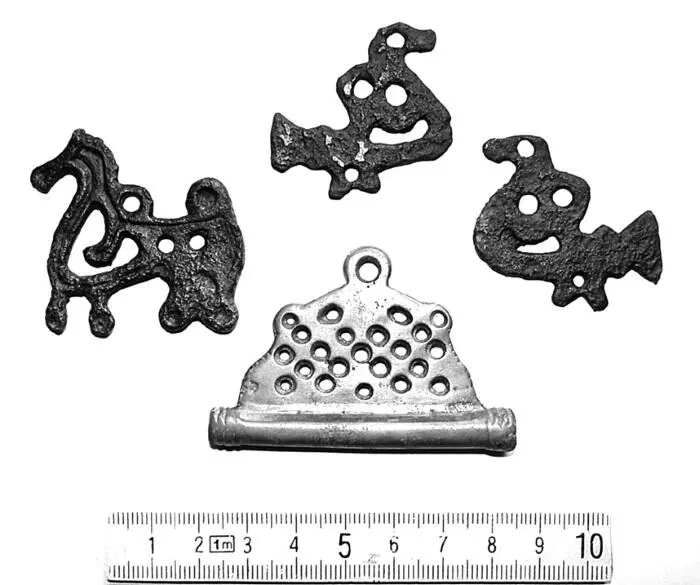

Рис. 10. Зооморфные подвески и игольник. Фото автора

Южное Приладожье с Ладогой сохраняли определенную автономию и экстерриториальность вплоть до включения их в состав Новгородского государства, которое состоялось только в начале XII в. [Кирпичников 1988, с. 51, 61]. В 1105 г. в Новгородской летописи говорится: «…идоша в Ладогу на войну», что связывается с присоединением ее к Новгороду в 1105 г. А 11 лет спустя, в 1116 г., посадник Павел заложил здесь «город камеи», укрепив таким образом северо-западные рубежи государства [ПСРЛ 2000, т. 3, с. 203–204]. В этот период начинают осложняться отношения между Швецией и Русью. Д.А. Мачинский связывал это с прекращением правления в Швеции (после смерти в 1120-х гг. Инге Старого, тестя князя Мстислава Владимировича) дружественной по отношении к Руси королевской династии, восходящей к Стенкелю, сыну правителя Ладожского ярлства во времена Ярослава Ренгвальда [Мачинский 2003, с. 33].

Рис. 12. Остров Готланд, Висбю. Фото автора

Укрепление Ладоги позволило новгородцам установить надежный контроль на внутренних водных путях, после чего в XII в. активно развивается их мореплавание на Балтике. Путь из Новгорода проходил по Волхову через Ладожское озеро в Неву и далее в Финский залив.

В известной новгородской былине о Садко также упоминается этот маршрут плавания: «Ай поехал торговать купец богатый новгородский. Ай как на своих на черных кораблях

А поехал он да ко Волхову Ай со Волхова он да во Ладожскою Ай со Ладожского да во Неву-реку Ай как со Невы-реки как выехал на Сине море» [Былины 1986, с. 453, 461].

Именно в это время возникают новгородские торговые дворы на Готланде и в Сигтуне – столице Шведского королевства (рис. 12). Новгородские купцы становятся частыми гостями в Дании, немецких городах, в Польше и Восточной Прибалтике [Мавродин 1949, с. 110–115]. С торговлей, вероятно, связан и расцвет самой Ладоги, значительно увеличившей свою территории по сравнению с поселением эпохи викингов и где в середине – второй половине XII столетия было построено сразу шесть каменных храмов. В ΧΙ-ΧΙΙΙ вв. происходит древнерусская колонизация территорий Ижорского плато и Восточного Причудья, что, несмотря на отсутствие здесь крупных городских центров, создало основу для укрепления позиций Новгорода в Восточной Прибалтике.

Начало крестоносной экспансии в Восточной Прибалтике

Относительно спокойное течение жизни в удаленных от центров европейской цивилизации северных землях сохранялось на протяжении многих столетий. Малочисленные финские племена, рассредоточенные на значительных территориях и находившиеся в даннической зависимости от более сильных соседей – скандинавов, а впоследствии от Руси, испытывали и культурное влияние с их стороны. Доминирование древнерусских княжеств в Восточной Прибалтике продолжалось вплоть до рубежа XII–XIII вв. Но с развитием крестоносного движения и торговой активности государств Северной Европы в этом регионе он становится одним из перспективных районов колонизации. Размеренная жизнь на покрытых непроходимыми лесами и болотами землях подходит к концу. Уже с середины XII в. на Балтике начинается крестоносная экспансия германских государств и Дании против западных славян под предлогом обращения их в христианскую веру. За ней последовали вторжения рыцарских орденов Швеции и Дании далее на восток, в земли финских и балтских племен. В конце XII – начале XIII вв. многие из них уже находились в зависимости от Новгородского и Полоцкого княжеств. Однако русские князья, увязшие в междоусобных войнах, не смогли эффективно противодействовать западной экспансии.

Тогда же начинается длительная борьба Новгорода с западными завоевателями за влияние на прибалтийско-финские племена эстов, еми, корелы, ижоры и води (рис. 13, см. с. II вклейки). Но до нас дошли лишь отрывочные сообщения письменных источников о военных действиях в Восточной Прибалтике в середине – второй половине XII в. Из Новгородской I летописи известно, что в 1142 г. западно-финское племя емь вторглось в новгородские земли: «придоша емь и воеваша область Новгородчкую, избиша ладожане 400 и не пустиша ни мужа». Судя по этому описанию, можно предполагать, что племя емь на судах вторглось в Ладожское озеро и в отражении этого набега участвовали только ладожане.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу