На камне были тексты. Внизу располагался фрагмент на греческом языке: указ 196 года до н. э., перечисляющий, по словам Саймона Сингха, “блага, которыми Птолемей V Эпифан осыпал народ Египта, и… почести, которые [египетские] жрецы в ответ воздавали фараону”. Второй фрагмент, вверху, на древнеегипетском языке, был записан привычными нам иероглифами, а третий, в центре стелы – демотическим египетским письмом. (Беглое, упрощенное демотическое письмо вошло в употребление в VII веке до н. э. Если иероглифы египтяне использовали для религиозных целей и в официальной документации, то демотическое письмо служило для повседневных нужд.)

Итак, два языка и три вида письменности. С открытием Розеттского камня дешифровщики получили желанную билингву. Так как текст представлял собой официальный документ, ученые разумно предположили, что все три фрагмента передают одну и ту же информацию.

Благодаря греческому фрагменту стало понятно общее значение иероглифического текста. Но точный способ, как иероглифы кодируют текст на египетском, какую систему письменности они представляют и какие звуковые значения имеют знаки, оставался загадкой. Большинство ученых решило, что иероглифы были частью логографической системы, где каждый знак передает целое египетское слово.

Частично этот вопрос прояснил в 1814 году англичанин Томас Юнг (Янг), физик и человек энциклопедических знаний. Юнг родился в 1773 году и прославился своими работами в области цветовосприятия и физиологии зрения, а также трудами по физике. Кроме этого, он всерьез увлекался языками. “Юнг научился бегло читать уже в возрасте 2 лет, – пишет Сингх. – К 14 годам он знал древнегреческий, латынь, французский, итальянский, древнееврейский, арамейский, халдейский, самаритянский, арабский, персидский, турецкий и эфиопский, а когда он стал студентом Кембриджа, то из-за блестящих знаний его прозвали «Феноменальный Юнг»”.

Юнг начал подозревать, что египетские иероглифы были не чисто логографической системой, а письмом смешанного типа, включающим и пиктограммы, и знаки для передачи отдельных звуков. Он сделал этот вывод после того, как заметил, что некоторым греческим именам собственным соответствуют не отдельные знаки, а целые наборы иероглифов.

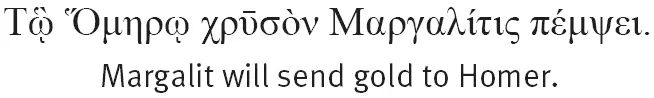

Имена собственные – лучшие помощники дешифровщика. Обычно они переходят из одного языка в другой почти без изменений, и нередко есть возможность вычленить их безошибочно, даже если имеешь дело с незнакомой письменностью. (Они сыграют значительную роль и в дешифровке линейного письма Б.) Предположим, что вы заполучили табличку, на которой написано:

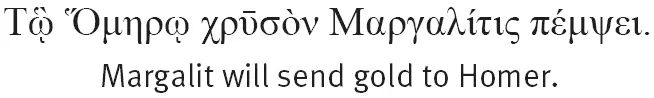

Τᾣ Ὅμηρῳ χρῡσὸν Μαργαλίτις πέμψει.

Margalit will send gold to Homer.

Табличка содержит текст (“Маргалит отправит золото Гомеру”) на английском и древнегреческом, где присутствуют два имени собственных. Даже если вы не знакомы с древнегреческим языком и если слова на древнегреческом тексте располагаются в другом порядке, нежели в английском, наверняка вы без труда обнаружите эти имена собственные.

Юнг обратил внимание на то, что в египетском письме некоторые группы иероглифов были помещены в картуши. На Розеттском камне также имелись картуши. В 1762 году француз Жан-Жак Бартелеми, священник и исследователь восточных языков, предположил, что картуши маркируют наиболее значимые слова, такие как имена богов и правителей. Одним из таких имен в греческой части камня было слово Ptolemaios , [фараон] Птолемей. Если бы Юнг сумел найти имя Птолемея и в египетском тексте, то, как пишет Сингх, “было бы можно понять, как могут звучать эти иероглифы, потому что имя фараона произносится примерно одинаково во всех языках”.

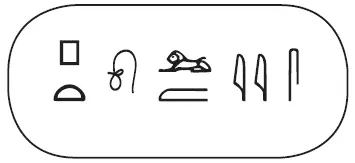

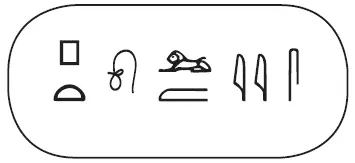

В тупик ученого ставил тот факт, что последовательность символов в картуше редко была фиксированной. Хотя египетское письмо имело общее направление справа налево, внутри картуша знаки обычно располагались в последовательности, которая была наиболее удачной с эстетической точки зрения. Несмотря на эти трудности, один картуш показался Юнгу особенно многообещающим. С некоторыми вариациями писец повторил его полдюжины раз. В самом простом виде картуш выглядел так:

Мог ли этот картуш фонетически дублировать имя Птолемея? Юнг приступил к определению фонетических значений семи знаков внутри картуша. “Юнг, хотя он тогда не знал этого, – пишет Сингх, – справился с задачей установления отношений большинства иероглифов и их точных фонетических значений”. Как и предполагал Юнг ранее, знаки в картуше не были логограммами: каждый знак передавал отдельный звук древнеегипетского языка. Здесь представлено реальное соотношение знаков и звуков на картуше с именем Птолемея, в основном верно определенное Юнгом:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Маргалит Фокс - Конан Дойль на стороне защиты [Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов]](/books/404262/margalit-foks-konan-dojl-na-storone-zachity-podli-thumb.webp)

![Мари Бреннан - Мемуары леди Трент - Тайна Лабиринта [litres]](/books/413265/mari-brennan-memuary-ledi-trent-tajna-labirinta-thumb.webp)