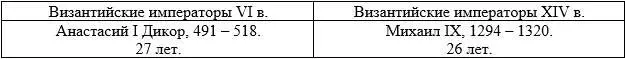

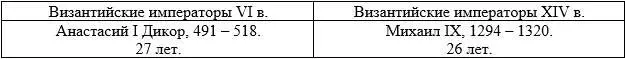

– «11 апреля 491 г. Анастасия на ипподроме провозглашали императором. Вскоре Ариадна вышла замуж за нового императора» [37].

Исходя из предложенной выше схемы, аналогия выглядит так: «Издревле в Византии царствующие императоры предоставляли наследникам корону и права молодых императоров соправителей, чтобы оградить престол при переходе из рук в руки. Так поступили и Андроник, венчавший на царство своего сына Михаила 21 мая 1294 года» [111].

«Михаил IX должен был стать мужем Екатерины де Куртене, наследницы латинских императоров, носившей титул «императрицы Константинопольской». Однако после решительных протестов французского короля и длившихся несколько лет безрезультатных переговоров брак не состоялся. Тогда, Андроник отправил посольство к царю Киликийской Армении Левону просить руки киликийской царевны Риты (1278—1233), более известной в греческих текстах под именами Марии или Ксении. 16 января 1294 г. в храме св. Софии состоялось бракосочетание Михаила и Риты» (wiki/Михаил_IX_Палеолог).

1294-1299/1301 гг.

«БРАТ покойного императора Лонгин начал бунт; в Константинополе происходили уличные схватки между бунтовщиками и приверженцами Анастасия. Современники называли это движение гражданской войной, в которой городское население держало сторону бунтовщиков. Пять лет (491-496 гг.) продолжалось такое положение, наконец Анастасию удалось положить предел войне и привлечь на свою сторону войско щедрыми раздачами жалованья» [110]. «Лишь в 498 г. комит Приск взял в плен последнего вождя исавров, Лонгина Селинунтского, которого в цепях привезли в Константинополь» [19].

Исходя из соответствия между Анастасием I и Михаилом IX, эта «гражданская война» должна датироваться 1294-1299/1301 гг.

Возможная аналогия выглядит так: «На рубеже XIII–XIV вв. сложилась весьма разнородная оппозиция правлению Андроника II, которая нашла оформление в ряде заговоров и мятежей (период с 1292 по 1306 гг. отмечен четырьмя выступлениями и одним заговором с целью мятежа). Особо выделим тот факт, что большинство этих событий имело место в малоазиатском регионе. Бессилие императора в военной и экономической сферах служило почвой для усиления мятежных элементов, что отчетливо проявилось в движении под руководством Алексея Филантропина. Андроник решил назначить на пост дуки Фракисийской фемы и командующего восточными войсками с титулом пинкерна молодого талантливого полководца Алексея Филантропина. Армия пинкерна являлась силой, до поры лояльной императору и его окружению, но после заключенного перемирия с турками (к осени 1295 г.) положение в армии стало тяжелым. Пинкерна убеждали поднять мятеж, ссылаясь на готовность войска к восстанию и на возможность опереться на население, обремененное налогами. Мятежников поддержало население Фракисийской фемы, а также местная церковь. В ходе мятежа Алексей действовал нерешительно. Промедление обернулось тем, что критяне, заподозрив пинкерна в желании сдаться на милость Андронику и опасаясь последствий мятежа, схватили его и выдали императору. Армия пинкерна, оставшись без командира, была полностью разбита; Алексея ослепили и заключили в темницу (декабрь 1295 г.)» [58].

«Мятеж знатного и блестящего полководца Филантропина, основанный на его успехах против турок, был подавлен почти без кровопролития (1296). Опаснее были претенденты из царствующего дома. БРАТ Андроника, порфирородный Константин, по-видимому, не без оснований был заподозрен в замыслах на трон. Он был весьма популярен в войсках, щедр и весьма богат; ему был обещан отцом самостоятельный удел – Македония с Салониками. По приказу Андроника он был внезапно схвачен и 17 лет, до смерти, томился в дворцовой темнице» [111].

1296-1297 гг.

– «Со времен Анастасия появляются сообщения о первых набегах авар, славян и болгар (считается, что название «болгары» носило одно из гуннских племен) на земли империи. В 493 г. полководец Юлиан в ночном сражении «был поражен скифским жезлом» [37]. Или: «Уже в 493 году начали обращать на себя внимание Анастасия дунайские события. Упоминаемые в современных сухих хрониках то под именем болгар и готов, то под своим собственным именем, славяне с конца V века, несомненно, приближаются к Дунаю и нередко переходят на южную его сторону с целями грабежа и набега. В 493 году, по свидетельству комита Марцеллина, полководец Юлиан «в ночном сражении поражен был скифским железом». Т. к. дело было во Фракии, то ясно, что славянское движение за Дунаем беспрепятственно шло по нынешней Болгарии и Румелии» [110].

Читать дальше