3 декабря 1564 г., получив известие о новой победе русского оружия в Ливонии (была взята важная для литовцев крепость Озерище), Иван Грозный покинул Москву и перебрался в Коломенское. Его отъезд из столицы выглядел необычно – царь забрал с собой всю свою казну, включая и «святость» – иконы и кресты. Проведя в Коломенском две недели, 17 декабря Иван Васильевич отправился на рождественское богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Потом, вместо того чтобы вернуться в Москву, государь отправился Владимирской дорогой в Александрову слободу, одну из загородных царских резиденций, отстроенную еще его отцом, Василием III. Из Слободы Иван Грозный отправил в столицу два послания, одно из которых было адресовано митрополиту Афанасию, а другое – простым жителям города. Послание митрополиту было наполнено упреками в адрес духовенства, бояр и приказных людей (чиновников), которые в малолетство Ивана Васильевича разворовывали царскую казну и пытались похитить власть; не унявшись от своего воровства, они и теперь мешают государю «строить свое царство», всякий раз вымаливая прощение изменникам. Из-за этого царь положил на них свой гнев и опалу и принял решение оставить царство: «Не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государство и поехал… вселиться, где его, государя, Бог наставит». Грамота посадскому населению Москвы была написана в совершенно иной тональности: в ней царь, возлагая всю вину за свой отъезд на бояр, одновременно освобождал от всякой ответственности простых жителей столицы – «чтобы они себе никоторого сумления не держали, гневу и опалы на них никоторые нет».

Этот шаг был рассчитан психологически точно. Своими грамотами царь Иван вносил разлад в среду населения столицы, играя на извечной нелюбви простого люда к «политической элите», противопоставляя их друг другу. Верным был и расчет на монархические настроения москвичей, не представлявших себе государства без государя и не забывших еще всех «прелестей» относительно недавнего боярского правления. Вечером того же дня, 3 января 1565 г., из Москвы в Александрову слободу отбыла делегация от Боярской думы и высшего духовенства с мольбой вернуться на царство: «На государстве бы был и своими бы государствы владел и правил, как ему, государю, годно. И кто будет ему, государю, и его государству изменники и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государская воля». Иначе говоря, царю предоставлялась полная, не ограниченная ничем свобода в управлении царством, включая и возможность казнить любого из подданных, никому не давая в том отчета.

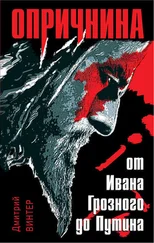

Разумеется, Иван Грозный ждал именно такого ответа из Москвы. Но, судя по всему, все же боялся того, что его план даст сбой. Быть полностью уверенным в реакции бояр он не мог; к тому же в Москве оставался старый соперник в борьбе за власть – князь Владимир Старицкий. О том, что царь боялся иного исхода своего демарша, свидетельствуют указания некоторых из его современников, которые отметили, что за месяц отсутствия в столице Иван IV словно бы постарел на несколько лет: у царя, которому было на тот момент 34 года, обильно пробилась седина и заметно поредели волосы на голове. 5 января 1565 г. Иван Грозный принял в Александровой слободе посланцев из Москвы и огласил им условия, на которых соглашался остаться на царстве: он станет карать своих изменников и ослушников по своему усмотрению. Кроме того, царь заявил о намерении «учинити… на своем государстве себе опричнину».

«Опричниной» (от слова «опричь», т. е. кроме) в XVI в. именовали долю наследства, которая после смерти мужа доставалась его вдове. Размер такой «вдовьей доли» обычно составлял четверть от имущества покойного (остальное отходило сыновьям умершего). Заявляя об учреждении опричнины, Иван Грозный, таким образом, выделял из общего состава земель своего государства часть, которая будет принадлежать ему полностью и безраздельно. Это означало, что царь создает для себя удел, подобный владениям его собственных родственников, например, князя Владимира Старицкого. В состав «опричного удела» вошли города Вязьма, Старая Русса, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль, Галич, Соль Галицкая, Соль Вычегодская, Вологда, Великий Устюг, Холмогоры. Позднее в опричнину были включены Кострома, Соль Камская (вместе с остальными владениями купцов Строгановых близ Уральских гор), волости в бассейне впадающей в Белое море реки Мезени. К концу существования опричнины в нее входили также Белозерский уезд, Старица, Ладога и половина Великого Новгорода. В состав государева удела были включены, таким образом, главные центры соледобычи и богатейшие города севера. Через опричные земли пролегал также важнейший торговый путь, соединявший столицу с Холмогорской гаванью, через которую Московское государство вело практически всю торговлю с европейскими государствами. В самой Москве Иван Грозный забрал в опричнину западную часть города, лежащую за Москвой-рекой и Неглинной. Государь переехал из Кремля на Воздвиженку, где поселился на дворе своего шурина, боярина князя Михаила Темрюковича Черкасского, а к началу 1567 г. отстроил для себя опричный дворец между Арбатом и Никитской улицей. Новая резиденция царя была обнесена каменной стеной высотой в 3 сажени (около 6 метров). В стенах были устроены трое ворот, главные из которых, северные, выходили к мосту через Неглинную и были украшены резными изображениями львов и двуглавых орлов, причем в глаза львов были вправлены зеркала, так чтобы всякий, входящий во двор государя, видел в глазах хищников свое отражение. Впрочем, в своей новой московской резиденции царь бывал нечасто – настоящей опричной столицей сделалась Александрова слобода.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу