Бубны тугие гудят в их руках и пустые кимвалы,

Хриплые звуки рогов оглашают окрестности грозно,

Ритмом фригийским сердца возбуждает долбленная флейта;

Свита предносит ножи — необузданной ярости знаки,

Дабы сердца и умы толпы нечестивой повергнуть

В ужас священный и страх перед мощною волей богини [81] Лукреций. О природе вещей, II, 618 сл.

.

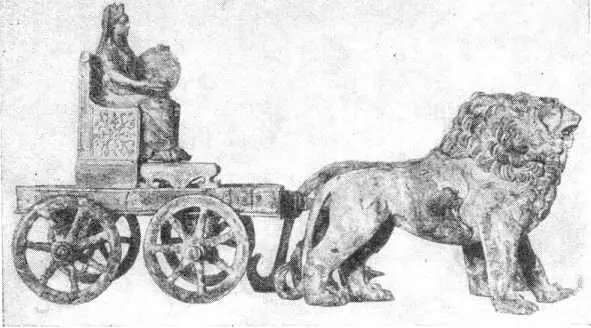

С Кибелой связан культ Аттиса, ее умершего и воскресшего возлюбленного. Вскоре он сделался одним из важнейших государственных римских культов.

К I в. до н. э. в Риме распространяется почитание Исиды. Оно также носило оргиастический характер. Апулей оставил красочное описание празднеств Исиды, благодаря которой наступает чередование времен, «пред которой ответственны звезды… и радуются небожители» [82] Апулей Метаморфозы, XI, 9—11, 16–17, 23–25.

.

Посвящение в ее культ было окружено великой тайной. Испытуемый предварительно подвергался различным искусам и затем вводился в святая святых, где приобщался к божеству. В своем воображении он достигал пределов смерти, переступал порог подземного царства, встречался в полночь при сияющем солнце с подземными и небесными богами и, пройдя все стихии, снова возвращался к жизни. Эти посвящения, сопровождавшиеся состоянием экстаза, имели в глазах приверженцев Исиды большую привлекательность. Даже несколько столетий спустя, когда христианство из религии преследуемой становится религией преследующей, ему нелегко далось искоренение культа Исиды.

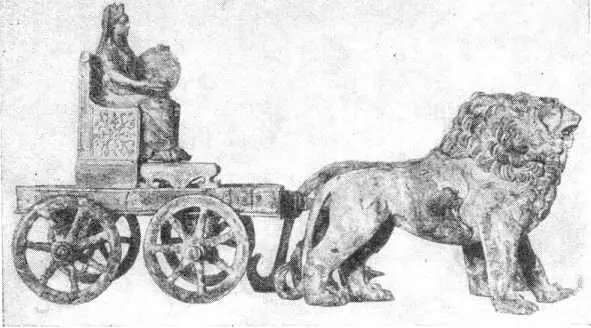

Кибела на колеснице, запряженной львами. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.

С Исидой связан культ ее брата и мужа, умершего и воскресшего Осириса, дававшего его приверженцам надежду на справедливый загробный суд и воскресение.

Осирис в египетской мифологии предстает как благое божество, символ светлого начала, гибнущего в борьбе со злыми силами, но воскресающего вновь. В представлениях египтян Осирис — божество умирающей и воскресающей природы, и эти его черты делали его популярным далеко за пределами своей страны.

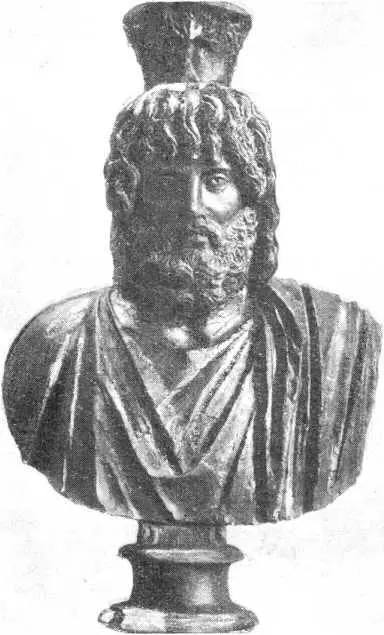

Образ Осириса переплетался и часто сливался с образом другого египетского божества, Сераписа. Серапис до известной степени искусственное образование. Его культ учредил из политических соображений Птолемей Сотер. Однако, несмотря на такое происхождение, это новое божество прижилось не только в Египте, но переселилось и в другие районы Римского государства.

Имя Сераписа составилось, по-видимому, из слияния двух имен — Осириса и Аписа. Что касается его функций, то они также сложились из слияния функций целого ряда египетских и греческих божеств. Серапис вобрал в себя функции Осириса как божества умирающей и воскресающей природы, Аида (Плутона) — как владыки подземного царства, Асклепия — как бога врачевания, Аполлона — как бога солнца. Это было типичное синкретическое божество, и сама Исида, сестра и жена Осириса, в представлениях современников часто становилась супругой и соправительницей этого нового бога. Серапису посвящались большие храмы-серапеумы. Среди них наибольшей известностью пользовался серапеум Александрии, при котором находилась знаменитая Александрийская библиотека.

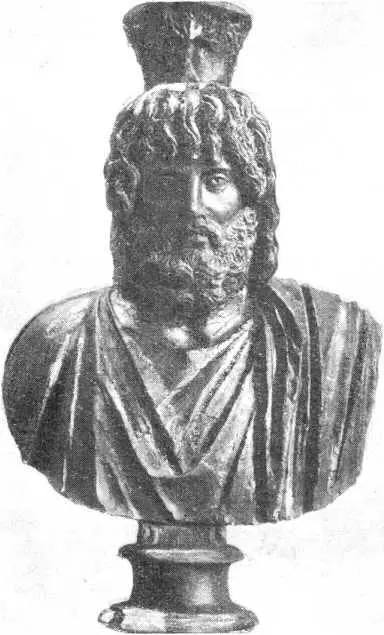

Серапис. Слепок с эллинистической скульптуры.

С культом персидского Митры римляне познакомились в I в. до н. э. Этот культ проник в Римскую империю в первую очередь вместе с солдатами, набиравшимися в восточных районах, где пользовался успехом митраизм. Известную роль в его распространении играли купцы, а отчасти захваченные в этих районах рабы. В самом Риме культ Митры появился позже. Здесь он выступает как «бог Солнца непобедимый Митра». Однако в сознание современников он вошел как одетый в персидские одежды юноша, настигнувший и убивающий огромного быка. Центральное место в митраизме занимает борьба двух начал: добра и зла, правды и кривды, света и тьмы. Митра — солнечное начало. Он поборник правды, а его приверженцы, «воины Митры», тоже борцы с демонами зла. Культ Митры полон таинственности. Он выступает в обрамлении символики магических обрядов, астрологических прорицаний. Каждый посвящаемый должен пройти через семь этапов посвящения. Лишь достигшие определенной ступени могли участвовать в тайных мистериях, в которых священная трапеза играла важную роль. Трижды в день совершались богослужения. В пещерах или катакомбах в ореоле таинственности приносились кровавые жертвы. Вся обрядность порождала у митраистов мистическое восприятие окружающего, а идея борьбы приверженцев митраизма со злом давала чувство удовлетворения тем низам общества, которые примыкали к этой религии. Эти обстоятельства, по-видимому, способствовали распространению митраизма и превращению его в грозного соперника христианства.

Читать дальше