Наряду с этим развивается мысль о том, что люди низкого положения, обладавшие указанными добродетелями па земле, вправе рассчитывать на лучшую долю в загробном мире. В эпитафии мальчику, который в жизни занимал самое жалкое место — был рабом раба и при этом отличался прилежанием и добротой, утверждается, что за это он после смерти пользуется заслуженной наградой. Эпитафия вольноотпущеннику Понтиану свидетельствует, что своим «простодушием» он добился того, что его душа местожительствует с богами, в то время как тело, свободное от трудов, покоится в земле. В некоторых эпитафиях высказывается мысль, что умерший сам может стать богом, приобщиться к богу, к потустороннему блаженству. При этом путь к нему лежит не через богатство и почести, но через добродетель.

Общественная мысль социальных низов отводит значительное место теме товарищества и равенства маленьких людей, их содружеству и солидарности, которые являются мощной защитой от подстерегающих всюду опасностей. В басне о льве и четырех быках рассказывается, что лев не мог напасть на находившихся в дружбе быков, но когда ему удалось подорвать их дружбу, он легко справился с каждым в отдельности. В сентенциях и пословицах говорится, что «маленьким людям» надо опираться на согласие — прибежище в беде. При этом подчеркивается, что дружба невозможна между теми, кто стоит на разных ступенях социальной лестницы. Создается впечатление, что в пословицах и поговорках «маленьких людей» отвергаются идеи снисходительной дружбы верхов общества, которые пропагандировались Сенекой и другими. «Маленькие люди» понимают цену благодеяниям господ. Такие благодеяния оплачиваются свободой и благополучием «облагодетельствованного». «Могущественный когда просит — принуждает», — свидетельствует поговорка [59] Е. М. Штаерман. Мораль и религия…, стр. 92.

. Этому противопоставляются как выражение подлинной добродетели бескорыстные благодеяния равных друг другу трудовых людей.

Весьма любопытно и отношение к обиде и обидчику. В басне о лисице и журавле делается вывод: обидчику нужно ответить тем же. В сентенциях проводится мысль, что с людьми, лишенными совести, глупо поступать благородно. Прощая обидчику, ты наносишь вред не только себе, но и другим, ибо это вдохновляет обидчика и на другие обиды. В одной поговорке резко осуждается идея непротивления. «Кроткие живут в безопасности, — говорится там, — но зато они рабы».

Однако наряду с вольнолюбивыми поучениями в этой среде обнаруживается и другое течение. Оно исходит из принципа покорности, кротости, рабского непротивления злу, как бы перекликаясь с аналогичными рекомендациями Сенеки. «Лекарство против обид, — провозглашает оно, — прощение» [60] Там же, стр. 93.

. Здесь рекомендуется не гневаться на могущественного, бояться всего, обращаться к врагу с добрым словом, не вредить обидчику, даже если ты мог бы это сделать.

Небезынтересно отметить, что сходные социальные условия порождают аналогичные поучения и в восточных пределах Рима. «Люби труд, — говорится в одном иудейском афоризме, — презирай господство и не води знакомства с властью». «Не делай твоему товарищу того, что тебе нежелательно в отношении самого себя», «Люби мир», «Люби людей», «Не отделяй себя от общества».

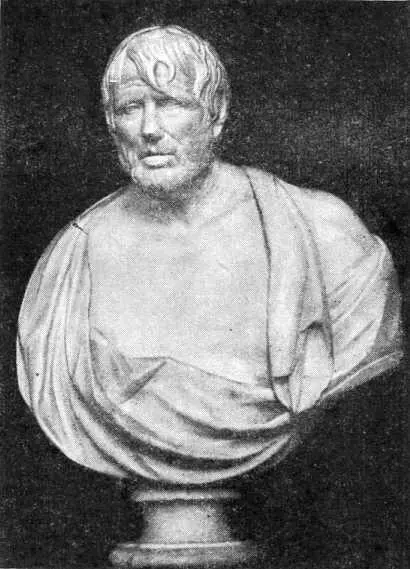

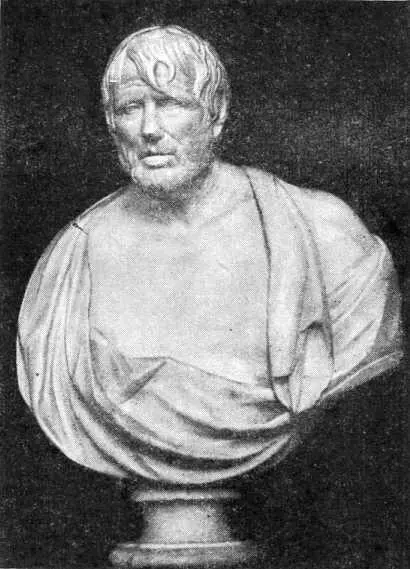

Римский философ Сенека. Ленинград. Музей истории религии и атеизма.

Таким образом, среди низов общества складываются идеи, совершенно необычные с точки зрения высших классов: ни богатство, ни происхождение, ни высокое положение не дают удела в загробном блаженстве. Роль играют только добродетели, причем перечень их — бедность, доброта, бескорыстие и простодушие— выдает их происхождение. Этими качествами владеют в первую очередь рабы, вольноотпущенники, ремесленники — все эти медники, кузнецы, шерстобиты, красильщики, которых высший свет рабовладельческого Рима считает невеждами и разбойниками, а Новый завет назовет «простецами», «немудрствующими», «нищими духом». Они склонны рассматривать свое положение как более предпочтительное, чем положение господ, ибо именно в социальных низах заключены добродетели, приносящие потустороннее блаженство.

Многие из этих этических представлений отложились затем в новозаветной литературе. Это показывает, что этические нормы, провозглашаемые в новозаветных произведениях, не являются ни божественным откровением, ни изобретением основателей христианства. Они были порождены социальными условиями самого рабовладельческого общества. Это земные идеи той эпохи, которую можно назвать началом конца рабовладельческого Рима. Христианство восприняло их и, освятив своим авторитетом, трансформировало в божественные установления.

Читать дальше