В отличие от жилищно-потребительских кооперативных товариществ (они именовались также «жилищно-арендными кооперативными товариществами» – ЖАКТ), которые создавались в многоквартирном городском арендуемом жилище, возникла и особая разновидность товариществ, целью которых являлась не эксплуатация арендного жилья, а строительство нового жилого фонда. Они именовались «жилищно-строительными кооперативными товариществами» (ЖСКТ) [255]. Появились эти товарищества, как было отмечено выше, пользуясь лазейками в законодательных положениях декретов о потребительской кооперации. В планы советской власти существование этих кооперативов совершенно не входило.

Для того чтобы подчинить их деятельность общему строю формирующейся государственной градостроительной политики, власть использовала как в отношении уже существовавших, так и в отношении всех стихийно возникавших жилищно-строительных кооперативов эффективный организационный прием – «набрасывание организационной формы»: она принуждала все без исключения кооперативы к принятию выработанного госорганами однотипного устава. Подобное позволяло власти нормативно вводить деятельность жилищно-строительной кооперации в русло законодательного регулирования. 17 апреля 1923 г. Президиум Моссовета утвердил новый Образцовый устав жилищно-строительного кооперативного товарищества [256], который незамедлительно стал образцовым для провинциальных городов. Тем самым существование советской жилищно-строительной кооперации было окончательно закреплено законодательно.

19 августа 1924 г. на государственном уровне было принято постановление «О жилищной кооперации», как бы заново «породившее» и так уже официально существовавшую жилищно-строительную кооперацию (успевшую даже пару раз заменить свои типовые уставы на предписываемые свыше новые – образцовые). Оно подстегнуло процесс формирования новых жилищно-строительных кооперативов (табл. 1).

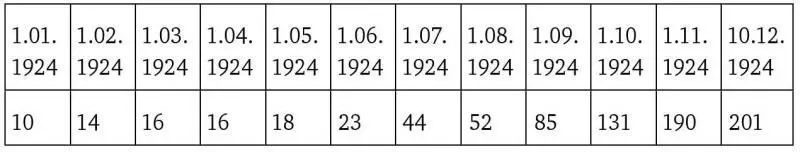

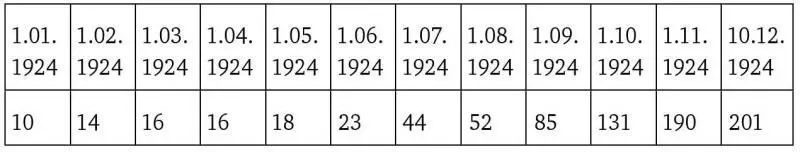

Таблица 1. Рост числа жилищно-строительных кооперативов в Москве в 1924 г. (по данным журнала «Жилищное товарищество» [257] )

Однако, вводя новую жилищную политику, власть, несмотря на постоянные публичные декларации, вовсе не преследовала цели обеспечения населения жильем за счет предоставления режима максимального благоприятствования частным инициативам по его возведению. Государственная жилищная политика и в период, предшествовавший введению НЖП, и при ее объявлении, и в последующие годы рассматривалась как единый механизм, в котором все без исключения процессы, касавшиеся жилища: возведение, эксплуатация, распределение, перераспределение жилища; контроль, наказание и поощрение посредством жилища и др., – сосредотачивались исключительно в руках государства. Частному жилищу, персональному владению и распоряжению места в рамках этой политики не было.

Власть совершенно ясно осознавала возможную степень «размывания» своих организационных усилий по формированию и использованию жилища как средства управления людьми, самостоятельной и независимой деятельностью жилищно-строительных кооперативных товариществ, которые, давая людям возможность обрести собственное жилье, невольно противодействовали целевой установке государства на сосредоточение в своих руках всех прав владения и распоряжения жилищем, на использование дефицита жилья как средства территориальной концентрации трудовых ресурсов и руководства ими. Бурно возникающие ЖСКТ (см. табл. 1) стремительно превращались в серьезное деструктивное начало в отношении государственной политики, в реальную угрозу государственным программам.

Правления ЖСКТ постоянно проявляли свое своеволие: они не спешили исполнять все новые и новые распоряжения свыше и вообще не слишком стремились быть послушным орудием в руках коммунальных отделов местных Советов – главных «субъектов» осуществления государственной политики на местах. Причина подобного «саботажа» в том, что в составе правлений жилищных товариществ значительную роль играли «бывшие», «социально чуждые» для новой власти люди. Они в силу своей образованности, правовой эрудиции, организационного опыта, а также привычки работать с бумагами и различного рода юридическими документами с первых дней возникновения жилищных кооперативных товариществ занимали влиятельное положение в их составе и, включаясь в состав руководящих органов товариществ, образовывали в их правлениях подавляющее большинство. По понятным причинам они были мало расположены к советской власти и всячески стремились уйти от исполнения распоряжений, казавшихся им неверными, ненужными, несправедливыми, непоследовательными. Такое положение дел постепенно приводило во все большее несоответствие их повседневную деятельность, с одной стороны, и организационно-управленческие усилия партийно-правительственных органов по централизации руководства советской жилищной кооперацией, с другой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу