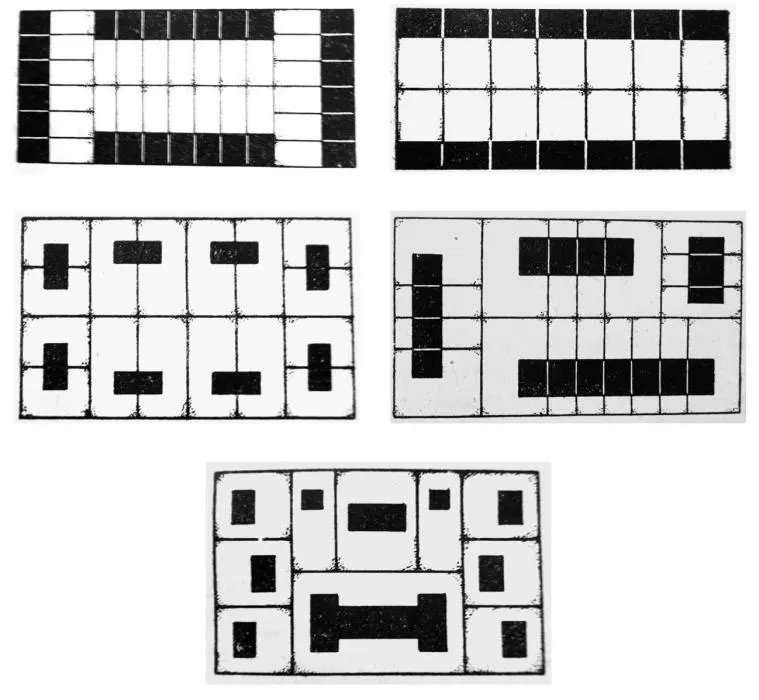

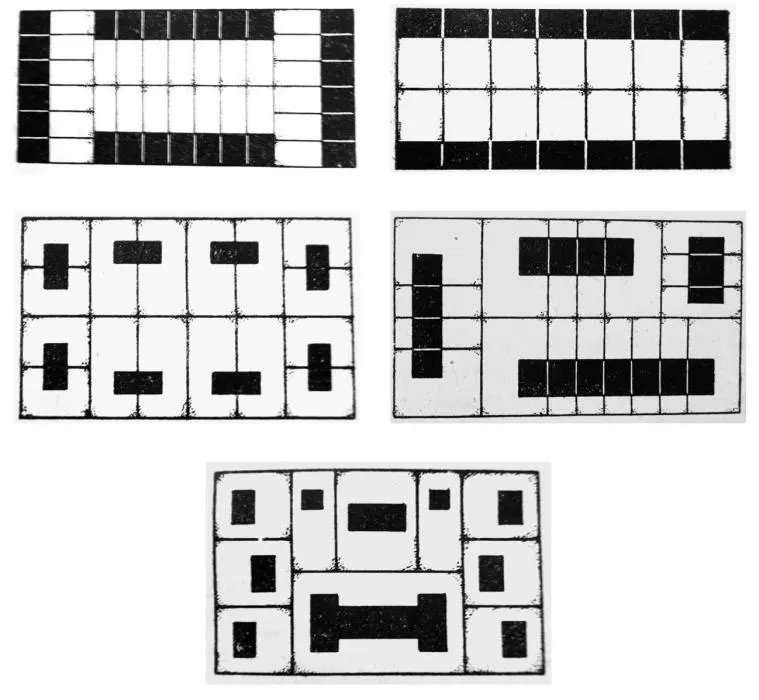

В каждом из этих видов поселений-садов проектировщикам предлагалось предусматривать возведение обязательных типов производственных и общественных зданий: школ, больниц, переселенческих пунктов, общественных собраний, клубов, детских садов, яслей, рынков, библиотек [87]. В качестве образцов планировочной организации жилой территории рекомендовались несколько видов застройки:

– открытая;

– полуоткрытая;

– полуоткрытая – линейная;

– групповая;

– рядовая и т. п. (рис. 36).

Программы создания поселений-садов для железнодорожных рабочих разрабатывались также инженерами путей сообщения Н. В. Кунициным и В. И. Бошко [88].

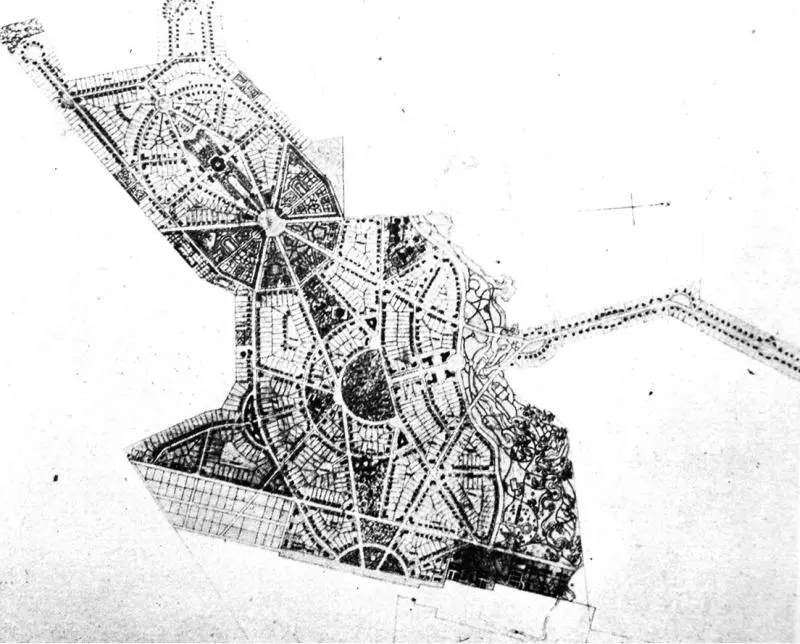

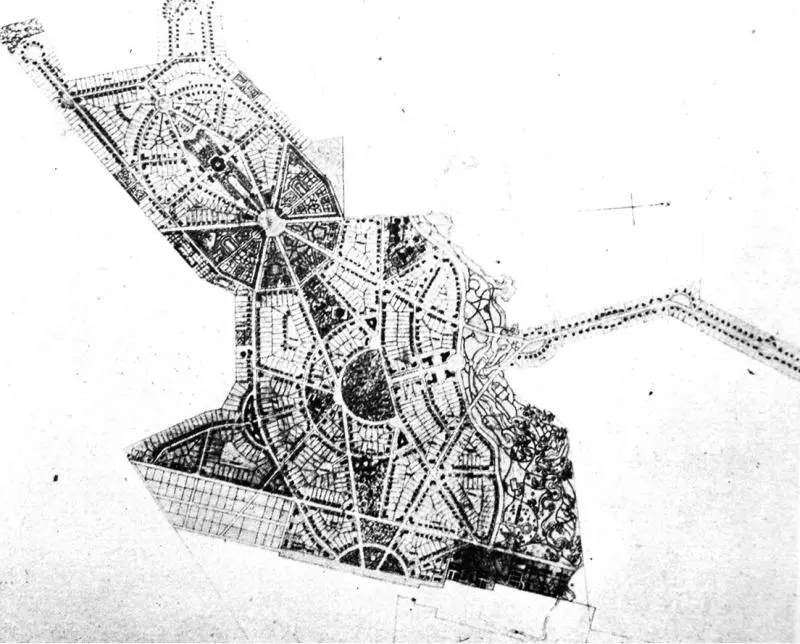

В 1916 г. Общество архитектурных знаний объявило конкурс на планировку поселка-сада Елицы-парк около станции Суйда и платформы Прибытковской Варшавской линии Северо-Западных железных дорог (рис. 37), а Общество городов-садов объявило конкурс на проекты трех поселений по типу городов-садов вдоль Рыбинской железной дороги (в 13–22 верстах от Петрограда) [89]. В 1917 г. Особое совещание по делам железнодорожного домостроительства, организованное при Управлении Юго-Западных железных дорог, провело заседания по выработке «проекта поселковой организации на местных дорогах» и, в частности, рассмотрело проект поселка по типу города-сада под Киевом, у разъезда Беличи (19–22-я верста Ковельской линии железной дороги) с размещением в нем учебных заведений, театра, библиотеки, клуба и т. п.

Рис. 36. Рекомендуемые способы застройки жилыми домами территории селитьбы в поселках-садах, предместьях-садах, пригородах-садах. Арх. В. А. Глазырин

Рис. 37. Пригород-сад у станции Суйда Северо-Западных железных дорог. Арх. С. С. Некрасов

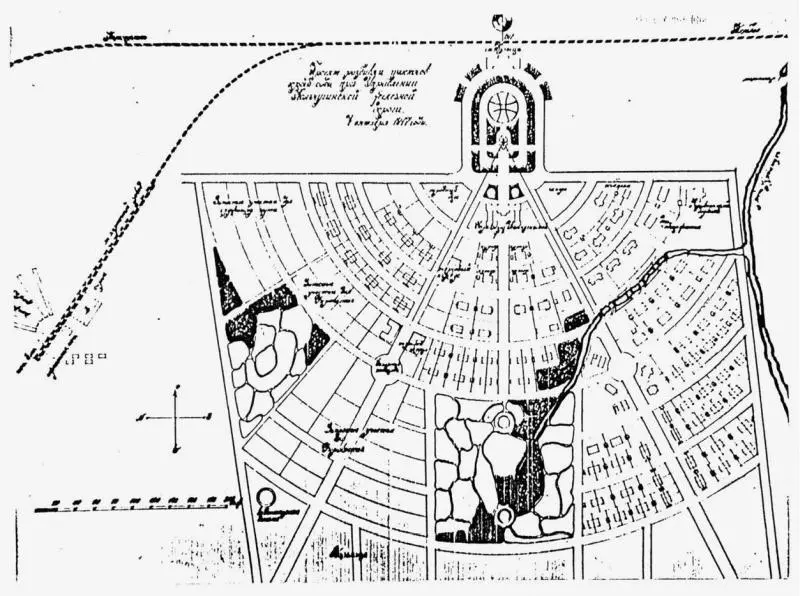

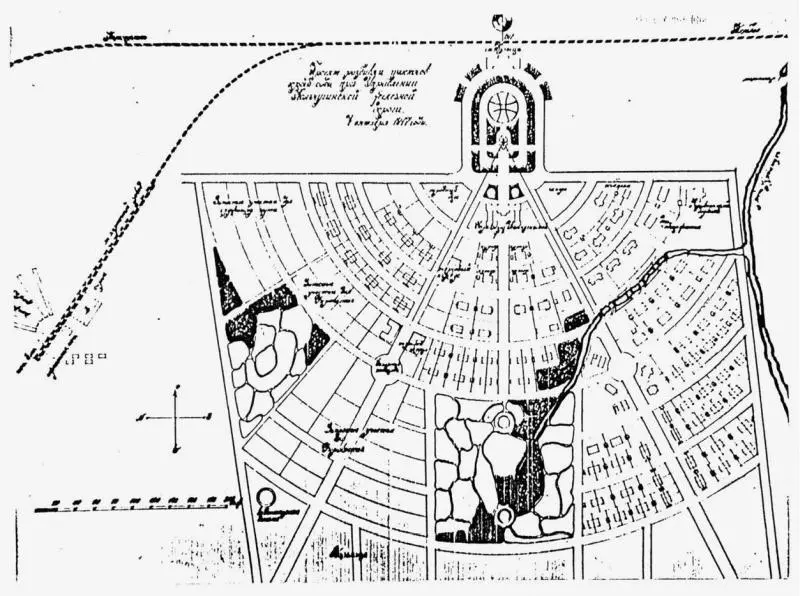

Еще одним «субъектом», прилагавшим усилия к практическому возведению поселений-садов, являлись частные промышленники (фабриканты) и производственные объединения. Например, возникшее с привлечением иностранного капитала в 1912 г. частное акционерное общество каменноугольных копей и металлургических заводов в Кузбассе («КопиКуз»), разрабатывавшее Кольчугинские и Кемеровские копи, вело исследование угольных месторождений Кузбасса и железорудных месторождений Тельбесского района. Для этих целей оно подтянуло к Кузнецку отдельную ветку частной железной дороги и в целях размещения рабочих возвело при станции Кузнецк (около деревень Черноусово и Горбуново) город-сад [90]. Проект выполнялся в 1916 г. гражданским инженером А. Д. Крячковым, специально приглашенным для этой цели Управлением Кольчугинской железной дороги (рис. 38).

Рис. 38. Город-сад при станции Кузнецк. Арх. А. Д. Крячков. 1916

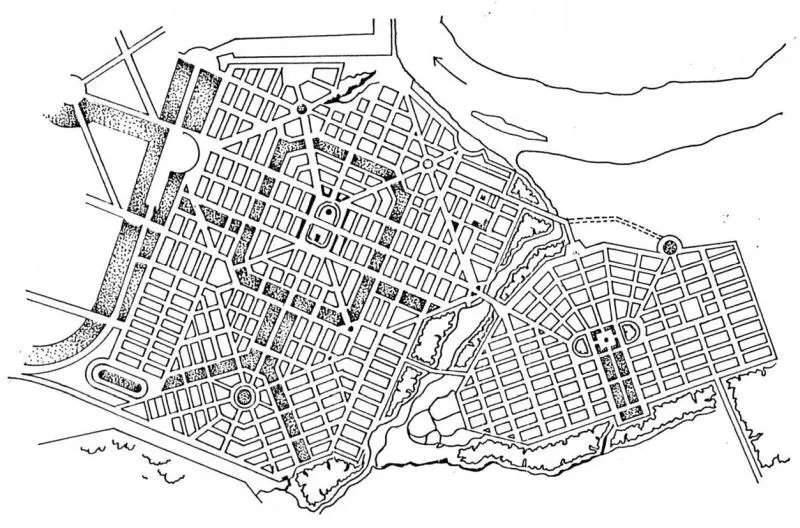

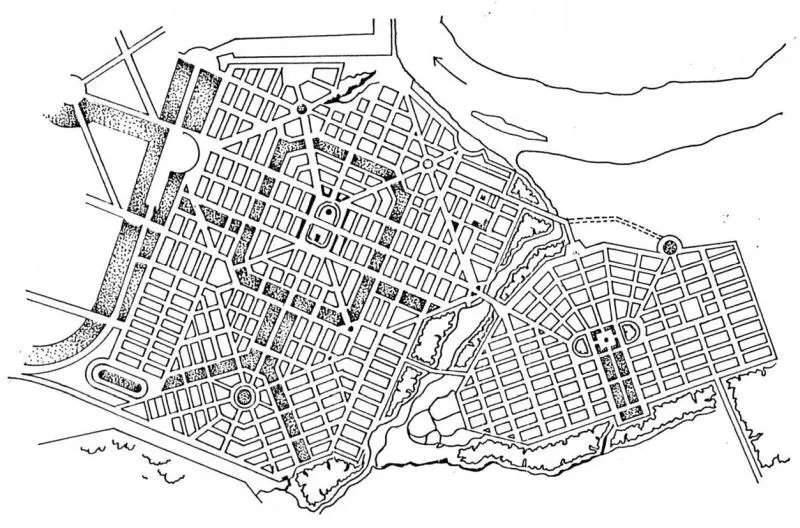

Рис. 39. Город-сад Щегловск. Генплан. Арх. П. А. Парамонов. 1916–1917

В 1915–1917 гг. общество «КопиКуз» осуществило новую инициативу – построило железнодорожную ветку от станции Топки Кольчугинской железной дороги до деревни Щеглово. Стихийно растущему новому поселению Коксохима срочно был нужен генплан. Был объявлен конкурс, в котором приняли участие профессора Томского технологического института, представившие пять проектов [91]: Николин (?), П. Земсков, А. Д. Крячков (представил два проекта) и П. А. Парамонов, который и победил в конкурсе [92]. Свое проектное решение он оформил «по типу города-сада» [93](рис. 39).

Еще один проект поселка для рабочих и служащих нового металлургического завода вблизи Осиновского рудника, инициированный обществом «КопиКуз» и также разработанный в 1916–1918 гг. по типу городов-садов, остался лишь на бумаге. В 1917 г. архитектор А. А. Яковлев спроектировал город-сад [94]для Выксунского [95]завода в Нижегородской губернии, почти буквально воспроизведя схему города-сада Э. Говарда и разместив церковь на круглой площадке в центре города.

«Субъектом» создания пригородных городов-садов являлись также и сами рабочие, добровольно объединявшиеся в кооперативные жилищные товарищества. Например, многочисленная группа московских рабочих (причем во главе ее стоял тоже простой рабочий) активно ратовала за формирование поселения-сада на Лосином острове. Особенность этой территории, подаренной Москве императорской фамилией, заключалась в том, что город не передаст подаренную землю в частную собственность и не вырубит ни одного дерева. Эти условия порождали ряд очень нестандартных юридических и планировочных ограничений [96]и приводили фактически к единственному возможному решению о формировании жилищного товарищества (с кооперативным характером землепользования), способного сохранить зеленые насаждения Лосиного острова за счет разбивки на нем поселения-сада.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу