И вот уже в 1829 году – «битва паровозов», соревнуются разные марки паровозов. Победителем выходит паровоз «Ракета» английского изобретателя Джорджа Стефенсона (1781 – 1848). «Человечество научилось ходить благодаря Стефенсону!», – говорили тогда и потом, потому что его «конь» развивал скорость до 45 км\час. Этот паровозик в рабочем состоянии весил 4,5 тонны, обладая мощностью в 13 л. с. КПД «Ракеты» не превышал и 3%. Имел только одну движущую ось (на паровозах последних моделей ХХ века движущих осей доходило до пяти). И тем не менее «Ракета» тянула поезд весом в 17 тонн со скоростью до 21 км в час. Скорость ее с одним пассажирским вагоном (сидело в нем 36 пассажиров) составила 38 км\час. Это был первый чемпион!

В Европе, Америке начался век угля и пара. Железные дороги давали огромные прибыли, хотя затраты на их строительство были тоже большие. Их учились прокладывать не только по равнинам, но и по непроходимым болотам, зачастую трассу прорубали глубоко в горах и скальных грунтах, строили туннели, мосты через реки и т. д. Всему приходилось учиться.

Железнодорожные акции поднимались в цене. Земли, прилегающие к будущему полотну, также дорожали во много раз от их нормальной цены. «Лорд – помещик, предпочитавший еще так недавно скорее впустить в свои владения ночного вора или разбойника, чем инженеров Стефенсона, уже громко заявлял, что готов даже провести дорогу через свою спальню, а постель уступить под станцию».

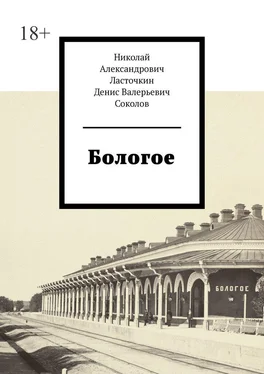

Все это будет иметь место в полной мере и при строительстве железных дорог в России и. в частности, Петербурго-Московской, через Бологое.

Очень большое и быстрое развитие железнодорожное строительство получило в США. Там, в отличие от Англии, Франции. Германии и других европейских стран, железнодорожное строительство рассчитывалось на преодоление больших расстояний. Такие расстояния существовали еще разве что в России и Канаде. Поэтому американский опыт будет особенно интересен для России тем более, что очень скоро по уровню ж.д. строительства и техническому оснащению железных дорог Америка обгоняет даже Англию. Правительства многих стран поняли, что от уровня развития железных дорог зависит не только экономическое благосостояние своей страны, но и ее военная мощь. К чести своей Россия понимала свое отставание.

Уже в 1821 году в Англию для изучения водоотливных «огневых машин» был командирован механик с горных заводов Нижнего Тагила братьев Демидовых Ефим Алексеев (ич) Черепанов (1774—1842). Вернувшись домой, по памяти Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимов (ич) Черепанов (1803—1849) построили свой паровоз и железную дорогу с медного рудника на медеплавильный завод (Нижнетагильская железнодорожная линия открыта в августе 1834 года). По существу, это была самая первая в России железная дорога. Паровоз Черепановых возил вагонетки общим весом в 3,3 тонны со скоростью 13—16 км\час. За это изобретение крепостной Мирон Черепанов получил вольную (отец Ефим вольную заслужил немного раньше).

Как раз в этом 1834 году для ознакомления с горной промышленностью Урала в Россию был приглашен и приезжает профессор Венского Политехнического института чех по национальности, но подданный Австрии, барон Франтишек-Антонин фон Герстнер (1793—1840). Ф.-А. Герстнер сумел добиться аудиенции у российского императора, чтобы склонить его к мысли о необходимости постройки железной дороги и в России. Николай I долго убеждать не понадобилось, поскольку он, будучи в Англии еще в 1816 году, сам был пассажиром на железной дороге, осматривал паровоз и даже побывал минуту – другую в роли кочегара, подбросив угля в топку. Уже тогда он понимал выгоды железных дорог для переброски войск. Однако опытный финансист и экономист министр финансов Е. Ф. Канкрин, проводивший политику строжайшей экономии, понимавший, что это подорвет его усилия по стабилизации курса рубля на валютном рынке, высказался категорически против строительства железной дороги. Но Николай I, понимая неизбежность перемен, принял предложение профессора барона Ф. А. Герстнера. Так, Николай I оказался пионером железнодорожного строительства в России. И он, несмотря на противодействие собственного правительства, еще не раз подтвердит столь лестную репутацию.

Для изучения опыта строительства и эксплуатации железных дорог в Германию, Бельгию, Швейцарию, Францию и Англию 5 июня 1837 года Николай I командирует инженеров путей сообщения С. В. Кербедза и П. П. Мельникова (тогда инженеры путей сообщения занимались строительством и эксплуатацией сухопутных дорог и водных коммуникаций; инженеров – железнодорожников в России еще не было). За это время Ф. А. Герстнер успел организовать акционерное общество, собрать деньги и летом 1836 года приступил к постройке пробной дороги. Все оборудование было им закуплено за границей. Из Англии «приплыли» семь паровозов с прислугой и 80 вагонов 4 классов. Паровозы носили названия – «Богатырь», «Стрела», «Проворный», «Орел», «Лев». Строительство дороги было начато 1 мая 1836 года с наиболее сложного участка трассы – в районе Шушарских болот. Отсюда насыпь повели в обе стороны – к Павловску и к С.-Петербургу. В самую активную фазу строительства на дороге работало 1800 рабочих и 1400 солдат. Строители объединялись в артели по 30—40 человек. Инструмент – лопаты, кирки, тачки. На лошадях отвозили грунт. Руководили работами 17 инженеров. Полотно маленькой дороги построили очень быстро. И 30 октября 1837 года состоялось торжественное открытие железной дороги Петербург – Царское Село. Ее протяженность составляла 21 версту, и за 35 минут ходу поезд преодолевал ее всю. Вскоре дорога была протянута до Павловска и в таком виде открыта для правильного (регулярного) движения в апреле 1838 года. Корреспонтент «С.-Петербургских ведомостей», ехавший среди гостей в 1 поезде, писал: «Шестьдесят верст в час, страшно подумать… Между тем вы сидите спокойно, не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение; только ветер свистит, только конь пышет огненной пеною, оставляя за собой белое облако пара. Какая же сила несет все эти огромные экипажи с быстротою ветра в пустыне; какая сила уничтожает пространство, поглощает время? Это сила – ум человеческий!»

Читать дальше