В этом смысле показательно дело из архива Синода «По доношению Ямбургского попа Константина, о присоединении к православию раскольника Ивана Парфенова и других раскольников Ямбургского и Дерптского уездов, на которых указал при допросе в Синоде Парфенов» за №386/257 от 17 июля/22 ноября 1722 года. Иван Парфенов родился в семье, принадлежавшей к официальной церкви, в деревне Касанове Опочецкого уезда. Когда Ивану было около 15 лет, в его родную деревню пришел «расколоучитель» Семен Григорьев, родом «корелянин». «Усмотря его, Ивана, в малолетстве, отводя от людей», Семен говорил ему, что семейные его и все их погоста крестьяне имеют «не самую сущую христианскую веру», поносил «богомерзкими н хульными словами» церкви Божии и православные обычаи, а свою «раскольническую прелесть» называл «самою сущею христианскою верою». В результате, Иван вскоре оставил свое семейство и отправился с Семеном странствовать. Два года прожили они в келье, устроенной Семеном в лесу, в Новгородском уезде, за Старой Руссой, на реке Робье, а затем (в 1699 году) вышли из лесов на дорогу и пристали к толпе староверов, которые, числом более ста человек, на сорока подводах, переселялись за польский рубеж. Никем не задерживаемые, без всяких видов, они перебрались за рубеж в Невельский уезд и поселились в Крапивенской волости, на лесных угодьях, принадлежавших пану Куницкому. Выстроив два скита, мужской и женский, они прожили, с женами порознь, в имении Куницкого шесть лет, платя владельцу оброк тридцать рублей в год и занимаясь хлебопашеством. Здесь, через три года после поселения, Иван окончательно «возлюбил раскольническую веру» и был окрещен в реке Семеном Григорьевым с именем Киприан.

По свидетельству Ивана Парфенова, живя в невельских скитах, переселенцы собирались на моление въ простую избу, исповедывались у «раскольническаго учителя», «простца» Феодосия Васильева. Из имения пана Куницкого Иван вместе съ другими скитниками переселился в «Луцкий уезд, в Вязолскую волость» (т. е. Вязовскую волость Великолукского уезда), принадлежавшую князю Меншикову. Через четыре года, в продолжение которых переселенцы платили князю оброк, «по указу Великого Государя» и по приказанию Меншикова, они переведены были в Ряпипу мызу, в Дерптский уезд. Прожив в ней более десяти лет, они «самовольно», по неизвестной причине, разбрелись все «врознь», по разным местам 9 9 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1868. Том I (1542 – 1721). С. 434—435.

.

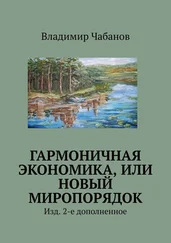

«Феодосианец книжной». Гравюра из книги А. И. Журавлева « Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах …» (1795)

Среди сподвижников Феодосия Васильевича, ушедших за польский рубеж, были не только простые крестьяне, но присутствовало немало людей знатных (в его «Житии» перечисляется 14 дворянских фамилий). Известно, например, что его «правой рукой» был псковский помещик Захарий Ларионович Бедринский (ум. 1710). Его сын Иларион был увезен отцом еще в детском возрасте в Польшу и впоследствии исполнял обязанности стряпчего в федосеевской общине. В 1710 году он переехал в Петербург, где сперва жил своим домом, а потом перешел жить в дом к генерал-майору Павлу Ивановичу Ягужинскому, при этом он регулярно ездил для моления в федосеевскую обитель на Ряпиной мызе под Дерптом. Здесь во время разгрома обители царскими войсками в 1719 году он был взят под стражу и доставлен в Тайную канцелярию. Находясь в заточении, отошел от старой веры, принес покаяние и был восстановлен в своих владельческих правах: ему принадлежали земли в Псковском и Велейском уездах. Центром владений Лариона Захарьевича Бедринского в нынешнем Опочецком районе стало сельцо Матюшкино – к 1720 году он уже стал владельцем этого сельца и окрестных деревень. Судя по отсутствию его имени в исповедных росписях Космодемьянской церкви села Матюшкино и псковских церквей, покаяние его было не вполне искренним и он, вероятно, продолжал тайно придерживаться старой веры. Впоследствии поступил на военную службу, вышел в отставку в чине капитана Нарвского гарнизонного полка и умер в 1750 году. Дочь его, Анна Иларионовна, еще при жизни отца вышла замуж за Илариона Матвеевича Голенищева-Кутузова и стала матерью будущего великого полководца Михаила Иларионовича Голенищева-Кутузова.

Читать дальше