268 Мастер из Зафры. Низвержение падших ангелов, ок. 1490–1500 гг. Madrid. Museo del Prado. № P001326.

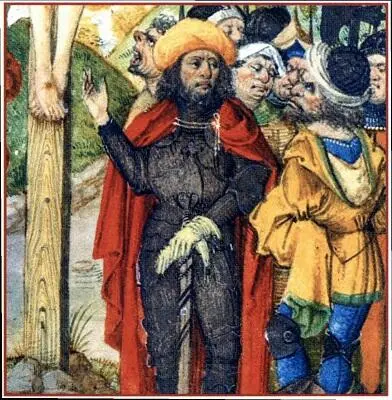

Однако в позднесредневековой иконографии далеко не всякий персонаж с крючковатым носом означал иудея. Так порой представляли и других иноверцев или даже христиан-грешников. Это был не только этно-религиозный, но и моральный маркер. Что важнее, персонажи, которых зритель явно опознавал как иудеев, могли олицетворять различные пороки, свойственные и христианам.

269 Молитвенник аббата Ульриха Рёша. Виблинген, 1472 г. Einsiedeln. Stiftsbibliothek. Codex 285 (1106). P. 187.

270 Распятие. Майнц или Кёльн, ок. 1481–1482 гг. New York. The Metropolitan Museum of Art. № 1975.1.2479.

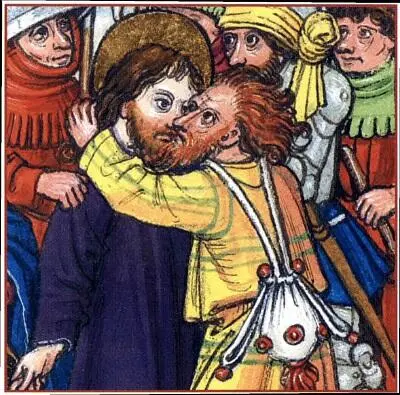

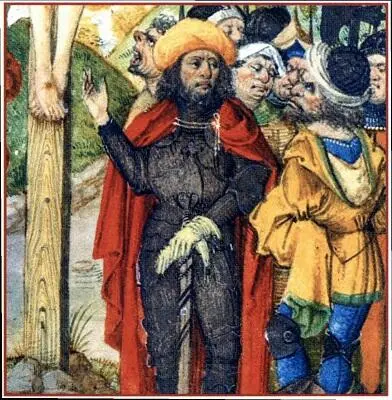

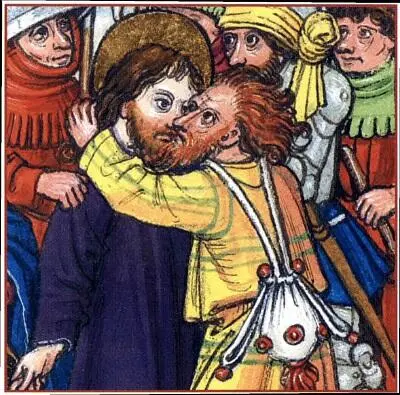

Антииудейская иконография. Иуда, предающий Христа в Гефсиманском саду, изображен с рыжими пламенеющими волосами и огромным кошелем за спиной [269]. Рядом с центурионом, признавшим Христа Сыном Божьим, как и у Бургкмайра, стоит иудей с крючковатым носом (правда, у самого римского офицера здесь нос тоже похожей формы). На обоих изображениях Иуда и безымянный воин одеты в желтое. Этот цвет в позднесредневековой католической иконографии ассоциировался с иудаизмом и был вездесущ на изображениях Искариота, Синагоги или палачей Христа [270].

Скажем, изобразив бородатого человека с крючковатым носом, который держит туго набитый кошель, средневековый мастер (или его консультант-клирик) мог изобличать алчность как таковую. Многие юдофобские мотивы использовались для того, чтобы вызвать у самих христиан ненависть к грехам, привычно ассоциировавшимся с иудеями [318] См.: Lipton 1999; Plesch 2002 a.

. На исходе Средневековья в церковной проповеди часто звучала тема, которую историки называют «продолжающимися» или «вечными» Страстями. Христос умер за грехи каждого из нас, и каждый из нас, греша, распинает Его вновь и вновь. Эта мысль, если понимать ее буквально, явно выходила за рамки ортодоксии. Однако клирики вкладывали в нее не доктринальный, а практический смысл. Они хотели напомнить верующим, что, нарушая заповеди и церковные предписания, они встают в один ряд с палачами Христа. Так, знаменитый страсбургский проповедник Иоганн Гейлер фон Кайзерсберг (1445–1510) бичевал «безумцев-богохульников , которые пронзают члены Христа каждый раз, когда клянутся Его именем, и раздирают Его святое тело своим злоязычием. Всякий раз, когда они произносят святотатственные клятвы или проклятия, они вновь заставляют Господа пройти через муки Страстей — тем они хуже иудеев, которые лишь однажды распяли Его на Голгофе [319] Merback 2014. P. 310–311. См. также: Parshall 1999. P. 465.

. Повторяя, что каждый грех — это новая рана на теле Спасителя, католические проповедники не снимали ответственности за распятие с иудеев, но призывали христиан-грешников ужаснуться тому, что они ничем не лучше богоубийц. Лишь осознав это, они могли прийти к покаянию. На «Распятии», написанном Бургкмайром, центурион — язычник, узревший в распятом Иисусе Сына Божьего, — воплощает истинное зрение и обращение, а спорящий с ним еврейский воин — неверие и слепоту. Однако его слепота, вероятно, напоминала христианам о том, что всякий грешник, не готовый к самопознанию и преображению, столь же слеп, как и иудеи, некогда распявшие Христа.

Дар в обмен на чудо

Восковые руки и железные глаза

1272 г. у чесальщицы шерсти по имени Оранж де Фонтене, которая тридцать лет прожила в Париже, начала отниматься рука. Четыре года промучившись, она по совету знакомых решила отправиться за исцелением в аббатство Сен-Дени — ко гробу короля Людовика IX, который в 1270 г. скончался в Тунисе во время Восьмого крестового похода. Его еще при жизни почитали как святого, а когда его кости были привезены во Францию, молва разнесла, что они творят чудеса и исцеляют толпы недужных

1272 г. у чесальщицы шерсти по имени Оранж де Фонтене, которая тридцать лет прожила в Париже, начала отниматься рука. Четыре года промучившись, она по совету знакомых решила отправиться за исцелением в аббатство Сен-Дени — ко гробу короля Людовика IX, который в 1270 г. скончался в Тунисе во время Восьмого крестового похода. Его еще при жизни почитали как святого, а когда его кости были привезены во Францию, молва разнесла, что они творят чудеса и исцеляют толпы недужных [320] Ле Гофф 2001. C. 635–644.

. Исповедавшись священнику в церкви Сен-Жерве, Оранж дала обет, что отправится босиком к гробнице Людовика и принесет ему восковую свечу такой же длины и ширины, как ее больная рука. А если умерший монарх услышит ее молитвы и она излечится, то отблагодарит его вторым даром — рукой из воска. Когда она молилась у гроба, держа над ним парализованную конечность, внезапно ее пронзила страшная боль, и вскоре она исцелилась [321] Fay 1931. P. 177–179.

.

Читать дальше

1272 г. у чесальщицы шерсти по имени Оранж де Фонтене, которая тридцать лет прожила в Париже, начала отниматься рука. Четыре года промучившись, она по совету знакомых решила отправиться за исцелением в аббатство Сен-Дени — ко гробу короля Людовика IX, который в 1270 г. скончался в Тунисе во время Восьмого крестового похода. Его еще при жизни почитали как святого, а когда его кости были привезены во Францию, молва разнесла, что они творят чудеса и исцеляют толпы недужных

1272 г. у чесальщицы шерсти по имени Оранж де Фонтене, которая тридцать лет прожила в Париже, начала отниматься рука. Четыре года промучившись, она по совету знакомых решила отправиться за исцелением в аббатство Сен-Дени — ко гробу короля Людовика IX, который в 1270 г. скончался в Тунисе во время Восьмого крестового похода. Его еще при жизни почитали как святого, а когда его кости были привезены во Францию, молва разнесла, что они творят чудеса и исцеляют толпы недужных