Книги

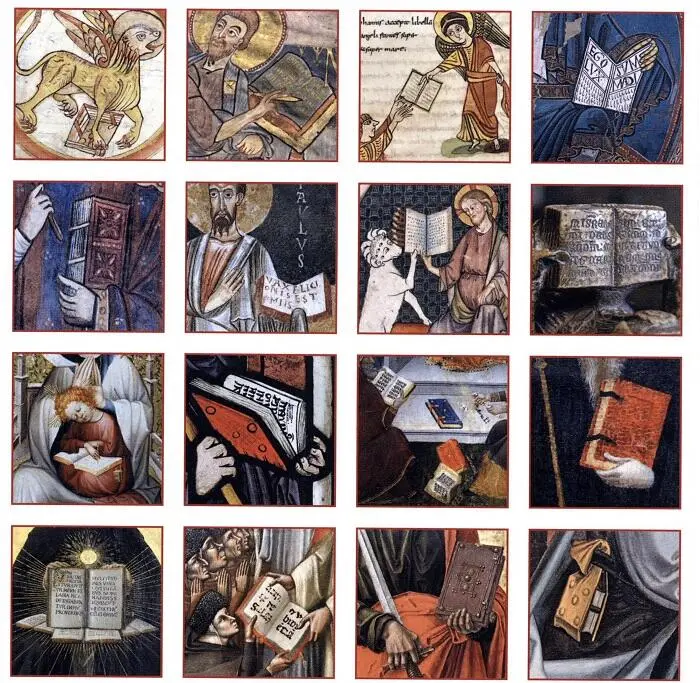

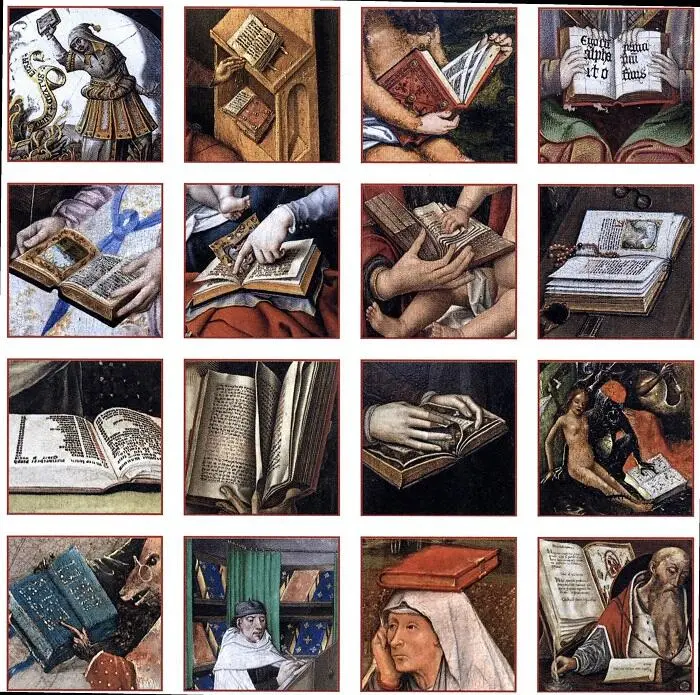

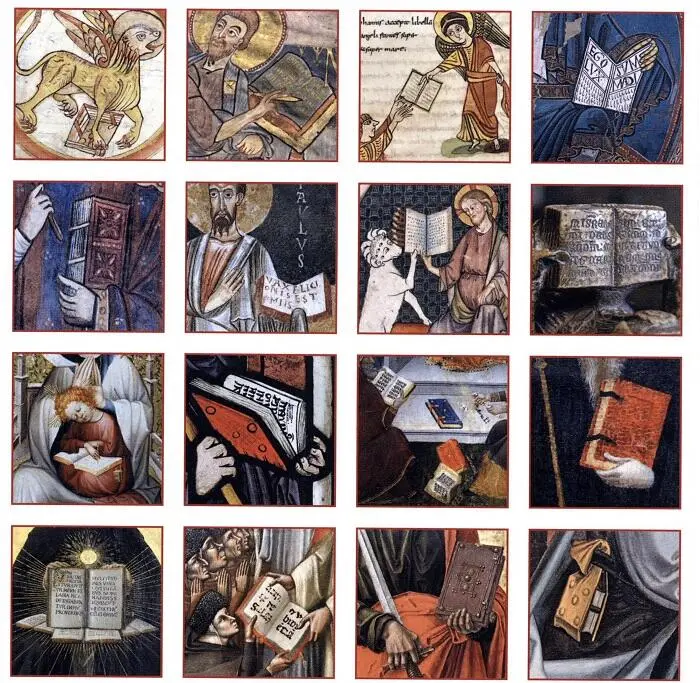

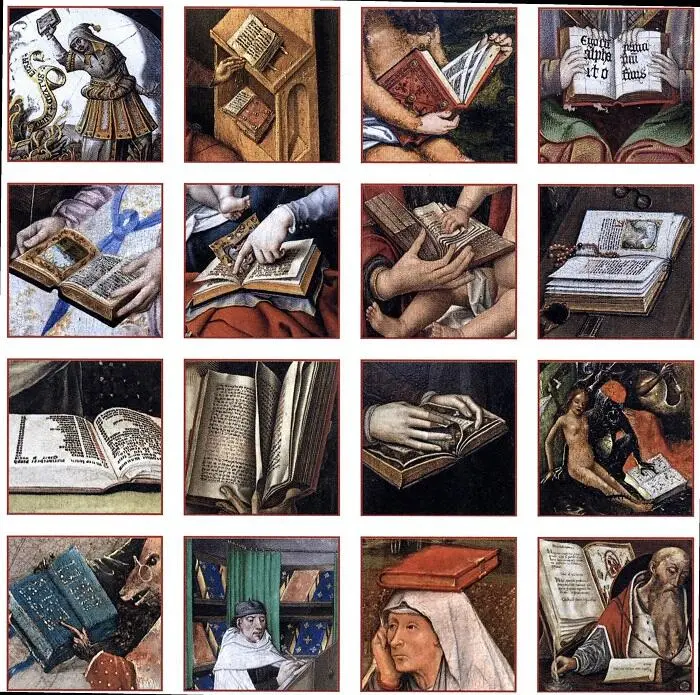

Благовещение. Дева Мария, не смея поднять взор на архангела Гавриила, придерживает рукой богато украшенную рукопись, которая лежит перед ней, — золоченый обрез, текст в две колонки с киноварными заголовками, миниатюра в лист с изображением молящегося царя Давида. Эта книга похожа на Псалтирь или на Часослов, по какому в позднесредневековой Европе так часто молились аристократы или богатые горожане, а чаще их жены и дочери. Современная практика и современный предмет переносятся воображением в новозаветную сцену. Глядя на Богоматерь-читательницу, итальянцы, французы или фламандцы, жившие в XIV–XV вв., получали урок благочестия. Их призывали не только молиться Деве Марии, но и молиться, как она. Книга — в древнем обличье свитка или в привычной для нас форме кодекса — одна из вещей, которые чаще всего изображались в средневековой иконографии. Это одновременно и реальный предмет, и богословская метафора. В Откровении Иоанна Богослова (5:1), которое на протяжении многих столетий питало христианское воображение, упоминалась книга, «написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями». Сидящий на престоле Бог-Отец передал ее Агнцу — Богу-Сыну, который своей крестной смертью искупил первородный грех, довлевший над человечеством. Кодекс, который держит Христос, символизирует Слово Божье, которое было даровано человечеству в Ветхом и Новом заветах. Одновременно книга в руках Бога-Сына обозначает его самого.

Ведь в Евангелии от Иоанна (1:14) он был назван Словом, которое облеклось плотью. Книга — не только атрибут Бога. На бессчетных средневековых образах евангелисты держат в руках свои Евангелия, богословы — написанные ими трактаты, а основатели монашеских орденов — созданные ими уставы… Но чаще книга в руках святого — это не конкретное сочинение, а знак его духовного авторитета, права толковать священные тексты и наставлять паству. Помимо священных книг, средневековые мастера изображали и те, что считались пагубными: ложные писания еретиков, сочинения иноверцев или колдовские гримуары. Сцены, в которых мы видим такие книги, почти всегда создавались для обличения религиозных девиаций, поэтому в иконографии подобные книги обычно кидают в костер или рвут на куски. У Иеронима Босха в «Искушении св. Антония» среди множества демонов, которые осаждали пустынника, есть бес-священник. Он водит пальцем по страницам синей книги — пародии на богослужебные рукописи. Нa многих изображениях книг можно разобрать текст. Когда кодекс, нарисованный на фреске или книжной миниатюре, был слишком мелок или находился слишком далеко, чтобы его разобрать, либо если суть послания была не важна, средневековые мастера рисовали ряды завитков и черт, имитирующих строки. А представляя пагубные книги иноверцев, они порой копировали настоящее еврейское или арабское письмо, но чаще лишь стилизовали под них псевдобуквы.

От свитков к «бабблам»

Как изображение говорит со зрителем

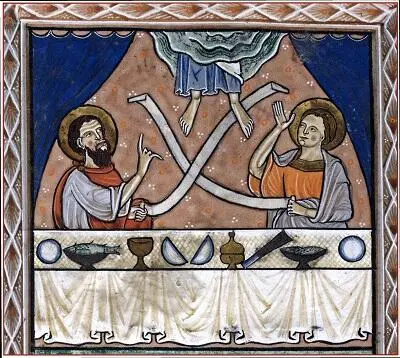

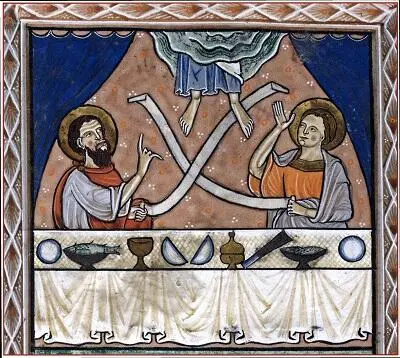

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

11 Псалтирь. Оксфорд, 1190–1220 гг. Lodon. British Libiry. Ms. Royal 1 D X. Fol. 7v.

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание (Лк. 24:30-32). Хотя в евангельском тексте нет ни слова о том, что Христос в Эммаусе вознесся на небеса, его исчезновение на этой миниатюре предстает именно как вознесение. А разговор апостолов между собой — как скрещение пергаменных лент, которые, словно не зная о силе тяжести, устремляются вверх. Здесь они оставлены пустыми. Однако на тысячах других средневековых изображений на таких лентах (по-английски их принято называть speech scrolls , по-французски — phylactères или banderoles , а по-немецки — Spruchband ) приводятся короткие, а порой и пространные реплики. Благодаря им персонажи обращаются друг к другу, а в конечном счете к их главному собеседнику — зрителю.

Читать дальше

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.