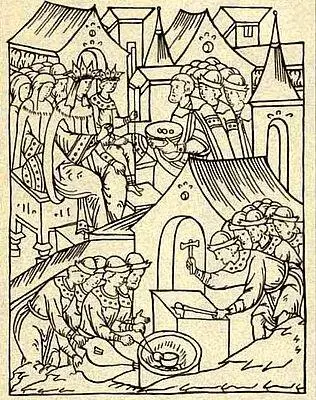

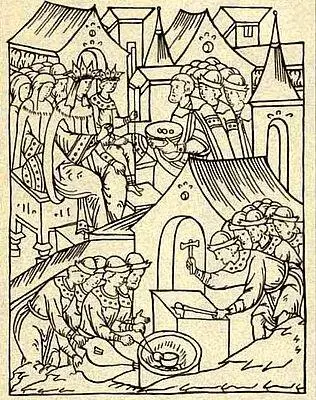

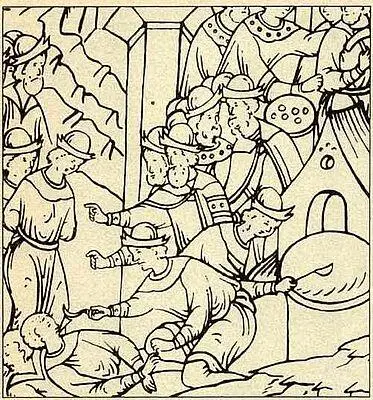

Рис. 55. На миниатюре из Лицевого летописного свода XVI века показан процесс изготовления монет. Слева внизу — горн, в котором плавят металл. Справа — на заготовках чеканятся изображение и надпись. Готовые монеты показывают Великой княгине Елене Глинской и ее юному сыну — будущему царю Ивану IV Грозному.

Сырьем для изготовления монет были западноевропейские талеры, в огромном количестве закупаемые русскими купцами. Монеты на денежных дворах — а наиболее известны были Московский, Новгородский и Псковский — чеканили и по частным заказам. Любой человек мог прийти со своим серебром (слитками, изделиями, ломом) и заказать нужное ему количество денег.

Иностранцы отмечали, что в обращении на русском рынке было довольно много фальшивых денежных знаков. Так Кильбургер писал: «между ними подсунуто и много фальшивых посеребренных, медных, свинцовых копеек». С изготовителями подделок расправлялись жестоко, приговаривая их к смертной казни, причем очень мучительной: фальшивомонетчикам заливали горло расплавленным металлом.

На протяжении веков проводились денежные реформы, менялся вес монет, росли цены на товары, исчезали монеты одного номинала и появлялись новые. Интересно посмотреть, какова же была, выражаясь современным языком, «покупательная способность» денег в XV–XVII столетиях? В конце XV века знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, строитель Успенского собора в Кремле, получал огромные по тем временам деньги — десять рублей серебром в месяц. В это время за 20–60 рублей можно было купить село в Подмосковье.

В XVI веке один-два рубля стоили лошадь или корова, а в начале XVII столетия пуд семги можно было приобрести на рынке за 37 копеек серебром. Сапоги стоили 25–50 копеек, шуба из бараньей овчины 30–40 копеек, лисья шапка — 8 рублей. Летом, в сезон, в середине XVII века на копейку на рынке можно было купить не одну сотню свежих огурцов, а Олеарий в своих записях вспоминает о покупке в Нижнем Новгороде за копейку серебром цыпленка и пятнадцати яиц.

Член Боярской думы, правительства того времени, получал в год от ста — ста двадцати рублей и более, а стрельцы — от четырех до семи рублей в год. Поэтому клады в несколько десятков рублей для периода средневековья считаются крупными накоплениями, а клад-гигант в 350 рублей — настоящим сокровищем, собрать которое было под силу только очень состоятельному лицу.

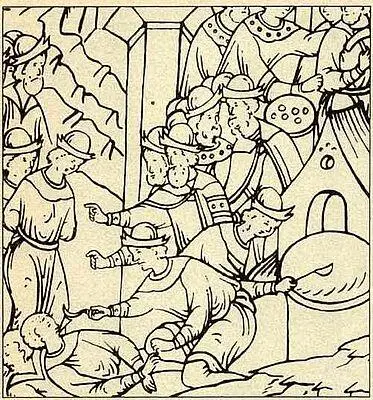

Рис. 56. Изготовление фальшивых денег жестоко каралось на Руси. Фальшивомонетчиков ожидала мучительная смерть. Сцена такой казни запечатлена на миниатюре неизвестного художника в Лицевом летописном своде.

И все же денежные клады при всей их привлекательности для человека нашего столетия составляют в Кремле только около половины находок сокрытых в разные века древностей. В этом особенность кремлевской территории, давшей исторической науке разнохарактерные по материалу, значимости и ценности клады. А это позволяет ярче представить не только бытовую сторону жизни москвичей периода средневековья, но и их психологию, шкалу имущественных ценностей и многое другое.

Нельзя оставить без внимания еще одну интересную находку на территории Московского Кремля.

Монастырские стены — хранители старины

Летом 1931 года при разборке одного из зданий бывшего Чудова монастыря строители нашли клад, упомянутый в архивном деле очень короткой фразой: «В стене были обнаружены вышивки XVII и XVIII века».

К сожалению, эти старинные ткани не сохранились до наших дней. Мы даже не имеем описания находки и сегодня можем только гадать о том, были ли это светские или церковные одежды или детали облачений из дорогих привозных тканей с золотым и серебряным кружевом, столь модным в XVII веке.

В музейных собраниях сохранилось не так много образцов старинной одежды, особенно светской, поэтому редчайшие комплексы вещей из тканей представляют огромный интерес. Среди большого числа московских кладов известен всего лишь один такой. В начале 30-х годов нашего века при разборке обветшавшей стены Китай-города нашли замурованный в кирпичную кладку охабень — широкую одежду из дорогого китайского шелка розовых и коричневых тонов, с пуговицами из шелкового же шнура.

Читать дальше